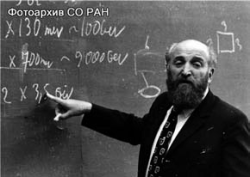

Интервью с известным российским физиком-теоретиком, членом-корреспондентом РАН, доктором физ.-мат. наук, главным научным сотрудником Института ядерной физики СО РАН, зав. кафедрой теорфизики Новосибирского госуниверситета Иосифом Бенционовичем Хрипловичем, внесшим большой вклад в теорию элементарных частиц, квантовую теорию поля, атомную физику и общую теорию относительности. Беседу вела Наталия Демина.

Интервью с известным российским физиком-теоретиком, членом-корреспондентом РАН, доктором физ.-мат. наук, главным научным сотрудником Института ядерной физики СО РАН, зав. кафедрой теорфизики Новосибирского госуниверситета Иосифом Бенционовичем Хрипловичем, внесшим большой вклад в теорию элементарных частиц, квантовую теорию поля, атомную физику и общую теорию относительности. Беседу вела Наталия Демина.

— Когда Вы поняли, что физика — это Ваше призвание?

— Желание заниматься физикой появилось, когда я был еще в шестом классе. Поначалу это было, конечно, очень по-детски. Но в итоге мне удивительно повезло с профессией. Однако, с другой стороны, кто может с уверенностью сказать, в чем его истинное призвание: «Ведь выбор так прекрасен и богат, А выбирать возможно, лишь одно, Один лишь путь, одну судьбу на свете…»

— Вы участвовали в школьных олимпиадах?

— Да, я занимался в математическом кружке при Киевском университете и хорошо выступал в олимпиадах по математике. Когда меня приняли в Киевский университет, преподаватель кружка Миша Ядренко (он был тогда студентом-старшекурсником или аспирантом, точно не помню), встретив меня в коридоре университета, спросил:

— Почему я не видел Вас в списке принятых на мехмат?

— Я и не поступал на мехмат.

— А куда же Вы поступали?

— На физический факультет. Миша был очень удивлен этим. Отдельный вопрос, что же тогда происходило в киевских вузах. Но здесь мне удивительно повезло. Я кончил школу с золотой медалью и поэтому вместо вступительных экзаменов в университет проходил лишь собеседование по физике. Школьную физику я, действительно, знал хорошо. А на собеседование попал к порядочному человеку, Карханину, он поставил мне высший балл, и это решило проблему.

— В Киевском университете происходила та же борьба с абитуриентами «неправильной национальности», что и в МГУ?

— Да, конечно. Однако мои университетские преподаватели в большинстве своем были очень хорошими, достойными людьми. По сей день с благодарностью вспоминаю С.И.Пекара, К.Б.Толпыго и многих других, учивших меня там. А те немногие мерзавцы, с которыми довелось столкнуться в университете, не стоят упоминания.

— Вы получили образование в Киевском университете, как же Вы оказались в Новосибирске?

— Я хотел заниматься физикой ядра и элементарных частиц. В Киеве этого не было. Узнав из газет, что в Новосибирске появился Институт атомной энергии (именно так и было написано, вместо: Институт ядерной физики), я написал туда, «на деревню дедушке Константину Макаровичу». Но на письмо ответили и пригласили на собеседование в Москву.

Первым со мной разговаривал Б.В.Чириков, замечательный ученый. Увы, наше собеседование не получилось. Тем не менее, Чириков позвал еще В.Н.Байера, с которым дело у меня пошло лучше, пару задач я решил. Так меня и приняли в аспирантуру ИЯФ. Сознаюсь, что одну из задач, решенных тогда, я до сих пор использую на собеседованиях с поступающими в магистратуру и аспирантуру.

— А почему Ваше интервью проходило в Москве?

— Потому что сам институт тогда в основном находился в Москве. Два года я работал в Москве, а потом вместе с институтом переехал в Новосибирск. С тех пор там живу. И то, что я попал в ИЯФ, огромная удача в моей жизни. Конечно, и у нас не всё и не всегда бывает гладко, но такого никогда и нигде не бывает.

— Правду ли говорят, что в Новосибирске особая научная атмосфера?

— Не берусь судить обо всех институтах, но в нашем институте — да.

— А как бы Вы её описали? Чем она необычна?

— Наш институт был создан Андреем Михайловичем Будкером. Он был вполне земным человеком, со своими слабостями и недостатками. Но Будкер твердо знал, что существует наука и что это важнее всего. Андрей Михайлович был физик, что называется, милостью божьей. Но не только тонкое понимание и знание физики отличало его, Будкер был еще и замечательным, «фонтанирующим» изобретателем. Не зря Ландау назвал его релятивистским инженером.

Мало того, Будкер был удивительным организатором, создавшим большой институт, на мой взгляд, лучший физический институт и в Советском Союзе, и в современной России. Трудно поверить, но в 1960-е годы Андрей Михайлович добился для института права заключать контракты внутри страны и за границей по договорным ценам (вопреки тогдашним нормам, по которым чистая прибыль от контракта не должна была превышать нескольких процентов от его полной стоимости). Заработанные таким образом деньги шли и на фундаментальные исследования, и на строительство жилья для сотрудников, и на регулярную надбавку на уровне 20% к их зарплате. Не мною придумано: «Не был бы Будкер евреем, да еще беспартийным, быть бы ему, как минимум, президентом Академии наук, а то и Председателем Совета Министров».

Разумеется, все это давалось Андрею Михайловичу совсем не даром. Здоровый мужик, который в 49 лет делал стойку на руках, в 50 лет получает первый инфаркт, а в 59 лет умирает в расцвете своего таланта. Будкер считал необходимым заниматься воспитанием того, что можно было бы назвать «духом института». Этот уникальный дух до сих пор в значительной степени сохранился в институте. В былые времена кое-кто со злобой говорил: «В этом институте нет советской власти». А согласно нынешней расхожей шутке, наш институт был самым капиталистическим институтом в Советском Союзе, а теперь это самый социалистический институт в России. О Будкере можно долго рассказывать, но по существу это совершенно отдельный сюжет.

Я хотел бы назвать еще одного человека, встречу и знакомство с которым считаю своей огромной жизненной удачей. Это Владимир Наумович Грибов2. Когда его не стало, вслух прозвучали слова: «Среди нас жил великий физик». Никакого преувеличения в них нет. Лев Липатов сказал, наконец, то, что многие из нас знали. Знали, но не решались произнести вслух, как-то не принято это. Рассказывать о Грибове можно бесконечно. Скажу здесь лишь одно: мало к кому я отношусь так, как к Грибову.

— Как Вам кажется, должен ли ученый преподавать?

— На мой взгляд, должен. Во всяком случае, я научился у своих студентов в общей сложности большему, чем любой из них у меня.

— Мешала ли Вам преподавательская нагрузка?

— Нет, не мешала. Я вел в университете семинары по всем разделам общей физики и по большинству разделов теоретической физики. И лекций тоже читал достаточно. Как уже говорил, мне самому это было исключительно полезно.

— А у Вас есть какое-то knowhow, какие-то особые методы преподавания, общения с учениками?

— Вроде бы ничего особенного нет. Разве что ни студентов, ни аспирантов я «никогда не бил по голове» (во всяком случае, очень старался не делать этого). Но и здесь мне везло, у меня были в основном хорошие ученики, и до сих пор есть. Я насчитал, что пятнадцать моих аспирантов стали кандидатами наук. Пятеро из них стали докторами, а еще двое до сих пор не доктора лишь по, так сказать, техническим причинам. Впрочем, эти числа отнюдь не рекордные.

— Вы были диктатором или держали учеников на длинном поводке?

— Вы были диктатором или держали учеников на длинном поводке?

— Между нами, конечно же, было постоянное взаимодействие. Но не бывало такого, чтобы я не дал аспиранту возможности заниматься задачей, которую он нашел сам. Я стараюсь не посягать никогда на чью бы то ни было свободу, уже хотя бы потому, что очень дорожу своей собственной.

— Чем Вы сейчас занимаетесь, какова тема Вашего сегодняшнего исследования?

— Могу ее назвать, правда, не уверен, что это будет интересно широкому читателю. В данный момент я занимаюсь черенковским излучением магнитного диполя3.

— Порой говорят, что Черенкову повезло, что он получил Нобелевскую премию.

— Да, конечно, повезло. Ну и что? Порадуемся за человека. При этом, разумеется, отдадим должное его научному руководителю С.И. Вавилову: он поставил отличную задачу своему аспиранту и не поставил свою подпись под экспериментальной работой, которую не делал своими руками.

— Что Вы думаете о Нобелевской премии по физике, насколько она отражает «гамбургский счет»?

— Случаи бывают разные. В частности, известен случай, когда Нобелевская премия была присуждена за теоретическую работу, состоящую из двух частей: первая часть — правильный, но совершенно элементарный расчет в низшем порядке теории возмущений, а вторая часть — совершенно неверное утверждение, что результат этого расчета остается качественно справедливым и в точной задаче (многие теоретики, занимающиеся квантовой теорией поля, отлично знают, о ком и о чем речь). Известно высказывание, приписываемое, кажется, Паули, согласно которому большинство теоретических работ «oder falsch, oder trivial». Так вот, данный случай особый: первая часть работы — «trivial» , а вторая -«falsch». Зато автор лет десять, не меньше, компостировал всем мозги. И результат налицо.

— Есть ли у Вас точка зрения, какой должна быть реформа российской науки. Если бы реформатором науки были Вы, то что бы Вы предложили?

— Не берусь отвечать на этот вопрос. Ни в коей мере не являюсь организатором науки (ни в кавычках, ни без кавычек). Думаю, тем не менее, что у нас сейчас недооценивается роль науки, что отношение к науке неадекватное и в обществе, и у власти. Положительный момент, однако, состоит в том, что впервые (по-видимому, за много десятков лет) прошли реальные альтернативные выборы президента РАН и председателя Сибирского отделения.

— Сейчас опять стала актуальной тема противостояния религии и науки. Нужна ли в Вашей жизни гипотеза бога?

— Мне очень нравится ответ Лапласа на этот вопрос: «Я в этой гипотезе не нуждаюсь».

— Значит, Вы как-то по-другому объясняете себе, откуда у человека появилась душа, почему он стал так отличаться от животных.

— У человека есть совесть. Точнее, у него должна быть совесть. А совесть велит человеку помнить о том, что на свете есть и другие люди, что нужно следовать по отношению к ним замечательному принципу: не делай другим людям того, чего не желаешь себе. Появление души, совести у человека поддается объяснению, по существу дарвиновскому: этот принцип способствует сохранению человечества как вида. Вспоминаю, что один из наших генетиков, кажется, Эфроимсон, говорил о генах альтруизма. Но если кто-то нуждается в вере в бога, что ж, это его дело. Возможно, и мне было бы легче, если бы мог надеяться на то, что когда-нибудь в будущем увижусь со своими близкими, которых уже нет, которых так люблю и которым стольким обязан.

— Кто были Ваши родители по образованию?

— Мои отец и мать работали с 14 лет. Мать никакого образования больше не получила. А отец служил срочную и сверхсрочную службу на флоте и при этом настойчиво продолжал учиться. По просьбе отца, в 5 часов утра его будил дневальный, и отец занимался до подъема. После демобилизации он учился в вечернем институте. Потом началась война, и отец ушел на фронт.

— Вы первый ученый в своем роду?

— Да. Мой старший брат был морским офицером, командиром БЧ 5 (двигатели) на эсминце.

— А как они, живя в Киеве, стали моряками?

— Отец ушел служить на флот по комсомольскому набору. А брат пошел по его стопам. И у меня флот был некой альтернативой физике. Но отец и брат сказали мне: «С твоим характером на военной службе делать нечего. Тебя там либо сломают, либо выгонят».

— У Вас слишком самостоятельный характер?

— Видимо, они имели в виду что-то в этом роде. Впрочем, к изумлению отца, из летних лагерей по линии университетской военной кафедры я вернулся не только целым и невредимым, но и с двумя «благодарностями перед строем» (одна из них, по-моему, даже заслуженная).

Заговорив о брате, вспоминаю замечательную историю. Дело было в конце 70-х. Наш институт выдвинул Баркова, Золоторева и меня на Ленинскую премию за открытие несо-хранения четности в атомах. Слишком много неписаных правил игры было нарушено при этом выдвижении, так что нам ничего не светило (мы и тогда понимали это, но все равно поступали по-своему). Тем не менее, мы прошли в заключительный тур, и статья в нашу поддержку появилась в центральной газете.

Я приехал в Петербург для выступления на семинаре в тамошнем институте ядерной физики, поддерживавшем нас. К тому времени брат, инженер-капитан второго ранга, был уже по состоянию здоровья списан на берег и продолжал службу в Петербурге. Разумеется, я остановился у него. «Слушай, а вы, действительно, сделали что-то серьезное», — сказал мне брат, уже прочитавший статью о нас. «С чего ты это взял?». — «Понимаешь, когда читаешь в газете о других работах, то только и узнаешь, что в них изучено одно, измерено другое, исследовано третье. А у вас результат сформулирован простыми понятными словами». Брат был прав. В науке либо можно четко сформулировать, что сделано, либо нельзя. Если можно, то научный результат есть.

Конечно, Ленинскую премию мы все равно не получили (что «ныне настроенья мне не губит»). Зато я запомнил навсегда жесткий (или даже жестокий) критерий морского офицера.

— Вы замечали, что у научного сообщества есть какие-то особые этические принципы?

— Ответ таков: «Очень хочется, чтобы они были».

— Вы же чуть ранее говорили, что Будкер очень следил за тем, чтобы в институте господствовали нормы научной этики.

— Будкер, конечно, это понимал и боролся за это, но формулировал несколько иначе. Безусловно, и Ландау это понимал.

— Как Вам кажется, в чем значимость Ландау сейчас? По-прежнему ли его исследования, его научные результаты актуальны?

— Ландау — великий физик, у которого есть результаты, оставшиеся в науке на все времена. Я не был знаком с Ландау, хоть и бывал на его семинарах. Тем не менее, считаю себя учеником Ландау, потому что учился теоретической физике по его книгам. И не я один: по этим книгам учились поколения физиков-теоретиков. Среди книг Ландау и Лифшица я бы выделил «Теорию поля» и «Квантовую механику», которые написаны, соответственно, 70 и 60 лет назад, но до сих пор не устарели, до сих пор верно служат и студентам, и сложившимся физикам. По-моему, совершенно уникальное долголетие не только для учебников, но и для современных научных книг вообще. Коллеги столь же высоко ставят «Гидродинамику».

Когда порой слышишь, что Ландау не был ангелом, что он бывал несправедлив, что у него были странности и причуды, хочется спросить: «А кто из нас ангел, кто всегда справедлив?» Сейчас, когда пыль осела, когда странности и причуды стали прошлым, остался великий ученый, у которого есть большой реальный вклад в науку, результаты которого можно сформулировать своими словами (в полном соответствии с упомянутым выше жестким критерием).

Пожалуй, следует сказать несколько слов о постыдной, грязной возне, которая затеяна вокруг личности Ландау. Эта возня удивительно напоминает известную песню Кима:

«Как на нашем на парткоме

Шум и тарарам…»

Мотивы достаточно очевидны: специфический интерес инициаторов возни к подглядыванию в замочную скважину и их (отнюдь не бескорыстное!) потакание вкусам своих собратьев по этому интересу. А также, разумеется, зависть, элементарная зависть посредственностей к неординарной и яркой личности.

— Большое спасибо за интервью.

Фото из журнала«Успехи физических наук», том 177, №2, февраль 2007 г.,

из статьи «Иосиф Бенционович Хриплович (к 70-летию со дня рождения)»

(http://ufn.ru/ufn07/ufn07_2/Russian/ rper072.pdf)

Фото В.Н.Грибова с сайта www.npd. ac.ru