При всем обилии мемуарной и биографической литературы фигура Льва Гумилёва остается загадочной. Загадочным остается его полное небрежение научными методами и принципами в большинстве работ — они начисто отсутствуют. Поэтому научное сообщество России его не признает, хотя он бешено популярен вне науки. Загадочным остается его теперь уже несомненный антисемитизм. Это был болезненный факт для многих его друзей.

Анна Ахматова винила во всем советскую власть и лагерь. Возлюбленная ее сына Эмма Герштейн (2006: 351)1 вспоминает:

«Мы видели на протяжении многих лет человека, носящего имя Лев Николаевич Гумилёв, но хотя мы продолжали называть его Лева, это был не тот Лева, которого мы знали до ареста 1938 года. Как страдала Анна Андреевна от этого рокового изменения его личности! Незадолго до своей смерти, во всяком случае в последний период своей жизни, она однажды глубоко задумалась, перебирая в уме все этапы жизни сына с самого дня рождения, и наконец твердо заявила: Нет! Он таким не был. Это мне его таким сделали». И в другом месте: «Ее поражал появившийся у него крайний эгоцентризм. «Он провалился в себя», — замечала она, или: «Ничего, ничего не осталось, одна передоновщина»» (2006: 387). Передонов — герой повести Сологуба «Мелкий бес», тупой провинциальный учитель, соблазняемый бесами. Гумилёв не только предостерегал православную Русь от еврейской опасности, но и много говорил о бесах (об этом вспоминает священник отец Василий — 2006: 308).

Воздействие лагеря на образ мышления Л. Н. я выделил в своей критической статье 1992 г. («Нева», 4), предположив, что он был лагерной Шехеразадой, «толкая романы» уголовникам, и привычка подстраиваться под интересы своей лагерной публики повлияла на форму и содержание его сочинений, придав направленность его учению. Эта догадка вызвала возмущение у многих ярых приверженцев Гумилёва. Он не мог быть Шехеразадой! Он был пророком и учителем, вождем!

Судить об этом трудно. Гумилёв оставил очень мало сведений о своей лагерной жизни. И это само по себе тоже загадочно. «Почти четверть века посчастливилось мне дружить со Львом Николаевичем и учиться у него — говорил Савва Ямщиков (2006). — Беседы наши были доверительными и открытыми. И только двух страниц своей труднейшей жизни ученый никогда не касался: страданий узника ГУЛАГа и отношений с матерью». Отношения с матерью — понятно, не для чужих. Открывались только близким. Конечно, лагерь — тяжелая тема для воспоминаний, но многие пишущие считают своим долгом и облегчением души поведать людям эту страшную быль. А Гумилёв — признанный мастер слова, красочно описывающий прошлые века и дальние страны, другие народы и всякую экзотику. Он побывал в этом экзотическом мире лично, всё видел, испытал, способен рассказать всем. И молчит. Шаламов, Солженицын, Губерман, Разгон, Гинзбург, Мирек и бездна других выживших узников — все пишут, рассказывают, негодуют, обличают. А Гумилёв молчит. Молчит не только в печати. Многие мемуаристы отмечают, что он и устно почти никогда не рассказывал о своем лагерном житье-бытье. Никому.

Обычно не желают вспоминать этот отрезок своей жизни те, кто был категорически недоволен собой в этом покинутом ими мире, для кого унижения лагерного быта не остались внешними факторами, а обернулись утратой достоинства, недостатком уважения среды. В лагере, где основная масса — уголовники, всё сообщество четко делится на касты. В верхнюю касту попадают отпетые уголовники и «авторитеты». В среднюю, в «мужики», — вся серая масса. В нижнюю касту, касту «чушков», беспросветная жизнь которых полна унижений, избиений и бедствий, попадают слабые, жалкие, смешные, интеллигенты, больные, неопрятные, психически неустойчивые, нарушившие какие-то законы блатного мира. Они ходят в отребье, едят объедки, ждут тычков и пинков отовсюду, жмутся по углам. Спят воры на «шконках» первого яруса, мужики — повыше и на полу, чушки — под шконками или под нарами. Там есть известное удобство (изоляция, укрытность), но место считается унизительным, а в мире зэков престиж, семиотичность очень много значит.

Я не стану сейчас подробно описывать эту систему — я сделал это в книге «Перевернутый мир».

Не сомневаюсь, что в конце своего многосоставного срока Гумилёв пользовался привилегиями старого сидельца и обладал авторитетом, а если исполнял функции Шехеразады, — то и уникальным положением. Но по моим представлениям, по крайней мере в начале своего прибытия в лагерь молодому Гумилёву пришлось неимоверно плохо. Он должен был по своим данным угодить в низшую касту. Сугубый интеллигент, в детстве преследуемый мальчишками (2006: 25-27), с недостатками речи, картавый (сам иронизировал, что не выговаривает 33 буквы русского алфавита). Характер вспыльчивый, задиристый, тяжелый, неуживчивый (2006: 121; 265), «любил препираться в трамвае» (2006: 331) — именно такие попадали в чушки. Его солагерник по последнему сроку А. Ф. Савченко (2006: 156) вспоминает, что физические данные у Гумилёва были очень невыгодные для лагеря: «Комплекция отнюдь не атлетическая. Пальцы — длинные, тонкие. Нос с горбинкой. Ходит ссутулившись. И в дополнение к этим не очень убедительным данным Гумилёв страдал дефектом речи: картавил, не произносил буквы «р»… Кто картавит? Из какой социальной среды происходят картавые?» Савченко отвечает: дворяне и евреи. Обе прослойки чужды уголовной среде.

Савченко подчеркивает, что в этот срок, «несмотря на такой, казалось бы, внушительный перечень неблагоприятных свойств, Гумилёв пользовался среди лагерного населения огромным авторитетом. Во всех бараках у него были хорошие знакомые, встречавшие его с подчеркнутым гостеприимством» (там же). Он рассказывает, как вокруг Льва Николаевича собирались многолюдные кружки слушать его истории (функции Шехеразады). Но всё это потому, что как раз перед последним лагерным сроком политических отделили от уголовников, «благодаря чему жизнь в лагере стала сравнительно сносной». А до того? «То был кошмар» (2006: 167, также 157). Но когда уголовники всё же оказывались в одном лагере с политическими, возникали эпизоды, подобные описанному тем же Савченко (2006: 168-172): «Рябой с ребятами бьет там жидов», а этим «жидом» оказался Л. Н. Гумилёв.

Есть и прямые свидетельства о деталях быта, которые вписываются в эту реконструкцию. О своем открытии пассионарности Гумилёв рассказывал так:

«Однажды из-под нар на четвереньках выскочил наружу молодой с взлохмаченными вихрами парень. В каком-то радостном и дурацком затмении он вопил: «Эврика!» Это был не кто иной, как я. Сидевшие выше этажом мои сокамерники, их было человек восемь, мрачно поглядели на меня, решив, что я сошел с ума…» (Варустин 2006: 485). И другим он рассказывал, что «теорию пассионарности придумал, лежа в «Крестах» под лавкой»). Проговорился Л. Н., определил свое положенное место в камере — под нарами, под шконкой.

О раннем сроке Гумилёв сам вспоминает, что к 1939 г. совсем «дошел», стал «доходягой». В Норильлаге зимой 1939/40 г. с ним сидел Д. Быстролетов, который поместил свои воспоминания в «Заполярной правде» (23 июня 1992 г.). Быстролетову нужно было подыскать себе помощника, чтобы вытащить из барака тело умершего. Один зэк растолкал доской спящего под нарами доходягу, это оказался Гумилёв. У Быстролетова сложилось впечатление, что Гумилёв имел «унизительный статус чумы», шестерки. Он, видимо, регулярно подвергался обычным унижениям этого люда. Быстролетов описывает его как предельно ослабевшего, беззубого, с отекшим лицом, этот доходяга еле двигался и с трудом произносил слова, был одет в грязную одежду. Никаких вещей у него не было.

Воспоминания Быстролетова некоторые подвергают сомнению, поскольку тот сам был до ареста чекистом (разведчиком), но воспоминания эти очень реалистичны и согласуются со всем остальным, что мы знаем об этом периоде жизни Гумилёва. Для Гумилёва это было особенно тяжело, потому что дворянская честь, уважение среды и сознание своей высокой миссии были его природой. Контраст самосознания со своей неспособностью противостоять гнусной реальности был для него особенно катастрофичен.

Этот период неизбежно должен был наложить отпечаток и на последующие, когда положение Гумилёва улучшилось, когда он освоил статус Шехеразады и добился внимания и уважения солагерников, да и солагерники стали другими. Зэк низшей касты никогда полностью не переходит в верхнюю ни в глазах окружающих, ни в собственном самоощущении. Сбросить это наваждение он может только со всем антуражем лагеря, откинув лагерь как кошмарный сон. Поэтому люди этого плана стараются не вспоминать лагерную жизнь, гонят от себя эти кошмары, очищают память, чтобы выздороветь от лагеря.

Однако необратимые изменения психики почти неизбежны, остаются после лагеря. У тех, кто выдержал испытания и завоевал уважение среды, не оказался внизу, воздействие лагерного прошлого может быть укрепляющим — он выходит из лагеря если не добрее, то сильнее, чем туда был взят. Те, кто был сломлен, кто не выдержал ужасных тягостей, не сумел отстоять свое достоинство в злой среде, навсегда ушиблены лагерем, у них изменилось общее отношение к людям — стало отчужденным и недоверчивым, самооценка стала нуждаться в постоянном подтверждении, самолюбие стало болезненным. Эти люди постоянно ищут, на чем бы показать свое превосходство над другими — в ход идет всё: опыт, вера, национальность, пол…

Большой поклонник Гумилёва и Ахматовой, М. М. Кралин (2006: 444) вспоминает, как впервые увидел Гумилёва на заседании Географического общества 22 января 1971 г., где Гумилёв председательствовал, а доклад делала Нина Ивановна Гаген-Торн. Она — «такая же старая, матерая лагерница, как и он, сидя на сцене, прихлебывала маленькими глоточками кофе из маленькой чашки и невозмутимо отвечала на яростные филиппики возражавшего ей по всем пунктам Льва Николаевича… В кулуарах Нина Ивановна говорила, что лагерь по-разному действует на человеческую психику, что у Льва Николаевича в этом смысле хребет перебит на всю оставшуюся жизнь. Но, кажется, он и сам этого тогда не отрицал».

Я думаю, что всё то, что распространяется по России под названием гумилёвского учения об этногенезе, не имеет ничего общего с наукой. Это мифы, сотворенные в больном сознании чрезвычайно одаренного человека под воздействием чудовищных обстоятельств его трагической жизни. Ненаучность этих талантливых произведений, абсолютно ясную всем профессионалам, он не видел и не понимал.

Между тем, в некоторых своих работах он был действительно замечательным ученым, сделавшим великолепные открытия, — это работы о циклических изменениях путей циклонов и влиянии этих изменений на жизнь и историю населения Евразии. Если бы он сосредоточился на этих явлениях, возможно, он был бы гораздо менее заметен в массовом сознании, но значительно более авторитетен в научном мире.

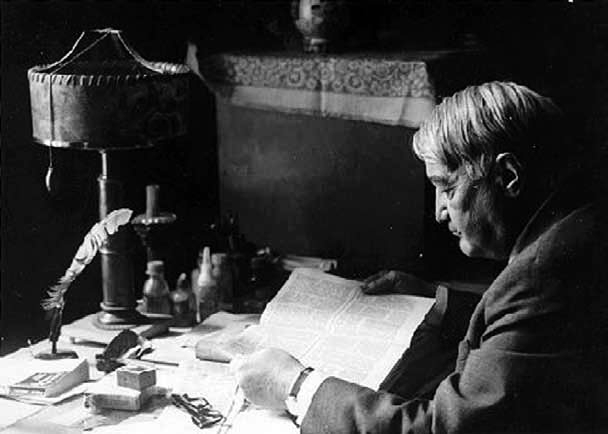

Фото с сайта gumilevica.kulichki.net

1 Многие воспоминания цит. по сб.: Воронович В.Н. и Козырева М.Г. 2006. «Живя в чужих словах…»: Воспоминания о Л.Н. Гумилёве. Санкт-Петербург, Росток.

Алексу:

Академики Рыбаков и Бромлей тоже выступали против учения Гумилева. Они тоже евреи? А если бы они и были евреями, от этого как-то зависит, являются ли их аргументы верными или неверными по сути?

Лев Самуилович, я полностью с Вами согласен. Считаю, что валить все проблемы возникающие в социо- и этносфере на евреев полный идиотизм. Да и в двух направлениях в этнологии противоречий не вижу. На мой взгляд, одно направление рассматривает проблемы со стороны социосферы, а второе со стороны биосферы. С одной стороны человек животное, а с другой существо социальное. По всей видимости,поэтому и два подхода в исследованиях оправданы. Можно предположить, что оба они правильные, только вот было бы хорошо их как-то систематизировать, чтобы уйти от противоречий. Классическая механика, как-то не противоречит квантовой. Мне кажется, что в этнологии должно быть, что-то подобное. Я может, и ошибаюсь, т.к. не являюсь специалистом в Этнологии, но пока Вы не разберетесь у себя, у меня все задачи не будут иметь решения. Технические решения при внедрении и разработке новых технология упираются в проблемы социо- и этносферы. Пожалуйста, в начале разберитесь в этнических проблемах, а потом разбирайтесь между собой сколько угодно кто прав, а кто нет.

Уважаемый Лев Самуилович!

В своем комментарии от 16.09.2012 г. Вы пишите: «… они [почитатели Льва Гумилева] так остро воспринимают любую попытку подойти к изучению этой интересной фигуры трезво». Но где же разумные границы этой так называемой Вашей «трезвости», за которыми начинается откровенно-жестокий, оскорбительный цинизм? Лично для меня проблема антисемитизма, о которой Вы также упоминаете в своем комментарии, не стоит вовсе по конкретным личным причинам. И я никогда не обращал на это какого-либо, так сказать, пристального внимания.

Как перед пожилым человеком, который гораздо старше меня, да еще и прошел, как и критикуемый Вами же Лев Гумилев, жестокий прессинг Системы, я приношу извинения (если я Вас действительно чем-то обидел). Мое поколение не учили обижать старших. Но за цинизм, которым буквально пропитана вся Ваша статья, и который я условно обозначил «НКВДшной мусорковщиной», просить прощения, увы, не буду. По идее за такое должны просить прощение авторы подобных статей перед родственниками почивших и в юридическом плане. В этом контексте еще раз процитируем отдельные моменты Вашей статьи:

1) «Воздействие лагеря на образ мышления Л. Н. я выделил в своей критической статье 1992 г. («Нева», 4), предположив, что он был лагерной Шехеразадой, «толкая романы» уголовникам, и привычка подстраиваться под интересы своей лагерной публики повлияла на форму и содержание его сочинений, придав направленность его учению».

2) «Обычно не желают вспоминать этот отрезок своей жизни те, кто был категорически недоволен собой в этом покинутом ими мире, для кого унижения лагерного быта не остались внешними факторами, а обернулись утратой достоинства, недостатком уважения среды. » (И далее про шконки, чушков и прочая феня. Кстати, не такая эффектная, как у Гумилева и Снегова в «Истории отпадения Нидерландов от Испании»).

3) «Не сомневаюсь, что в конце своего многосоставного срока Гумилёв пользовался привилегиями старого сидельца и обладал авторитетом, а если исполнял функции Шехеразады, – то и уникальным положением. Но по моим представлениям, по крайней мере, в начале своего прибытия в лагерь молодому Гумилёву пришлось неимоверно плохо. Он должен был по своим данным угодить в низшую касту. Именно такие попадали в чушки».

4) «Есть и прямые свидетельства о деталях быта, которые вписываются в эту реконструкцию. Проговорился Л. Н. (мой комментарий: чего же опять на сленге не написали, Лев Самуилович, типа «колонулся…»?), определил свое положенное место в камере – под нарами, под шконкой. Один зэк растолкал доской спящего под нарами доходягу, это оказался Гумилёв. У Быстролетова сложилось впечатление, что Гумилёв имел «унизительный статус чумы», шестерки. Он, видимо, регулярно подвергался обычным унижениям этого люда. Быстролетов описывает его как предельно ослабевшего, беззубого, с отекшим лицом, этот доходяга еле двигался и с трудом произносил слова, был одет в грязную одежду. Никаких вещей у него не было».

5) «Зэк (мой комментарий: Лев Гумилев по своей сути никогда не был зеком. О патологических, «природных» зеках см. концепцию Ч. Ломброзо) низшей касты никогда полностью не переходит в верхнюю, ни в глазах окружающих, ни в собственном самоощущении. Сбросить это наваждение он может только со всем антуражем лагеря, откинув лагерь как кошмарный сон. Поэтому люди этого плана стараются не вспоминать лагерную жизнь, гонят от себя эти кошмары, очищают память, чтобы выздороветь от лагеря».

6) «Однако необратимые изменения психики почти неизбежны, остаются после лагеря. У тех, кто выдержал испытания и завоевал уважение среды, не оказался внизу, воздействие лагерного прошлого может быть укрепляющим – он выходит из лагеря если не добрее, то сильнее, чем туда был взят (мой комментарий: никогда ни добрее, ни сильнее, правильнее будет сказать более жестоким, циничным и более обозленным на весь мир). Те, кто был сломлен, кто не выдержал ужасных тягостей, не сумел отстоять свое достоинство в злой среде, навсегда ушиблены лагерем, у них изменилось общее отношение к людям – стало отчужденным и недоверчивым, самооценка стала нуждаться в постоянном подтверждении, самолюбие стало болезненным. Эти люди постоянно ищут, на чем бы показать свое превосходство над другими – в ход идет всё: опыт, вера, национальность, пол…».

И дело тут даже не во Льве Гумилеве, ни в Иване Петрове или в Александре Сидорове, уважаемый Лев Самуилович! Не люблю с детства, когда слабых бьют, тем более, которых постоянно шпыняли при жизни, тем более – почивших, тем более тех, которые не могут дать адекватный ответ, чтобы, наконец, прекратить весь этот оскорбительно-издевательский балаган, именуемый «прогрессивной научной критикой».

Кому она нужна такая Ваша правда? Злая, исходящая не от любви к ближнему, а от иных «горизонтов», правда!… Знаете, как у Виктора Цоя: «Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал…». Такую тупиковую ветвь «правды» мы слышим уже более двадцати лет в Отечестве нашем. И толку?

А между тем-то ларчик открывается достаточно просто. Проблема лежит на поверхности. Честно говоря, если бы не эта статья о Льве Гумилеве, то я, наверное, еще долго не слышал бы имен Льва Клейна, Сергея Белякова (который, кстати, умело использовал ситуацию в своих целях, пропиарив свой скромный биографический труд о Л.Н.), хотя и несколько осведомлен о научном мире.

Кому-то до сих пор не дает (и еще долго не будет давать) покоя слава, таланты и такая жутко-необъяснимая популярность простого русского неуживчиво-скандального, униженного доходяги-чушка, «чумы» и «шестерки» из-под лагерной шконки (по Л. С. Клейну) – гениального Лёвки Гумилева!

Но, господа, признайтесь хотя бы сами себе в глубинах вашей души в том, что даже если Льва Гумилева (по вашему мнению) и можно причислить к лжеученым, то уж яркий, прекрасный поэтический дар вы у него, увы, никогда не отнимите! Получается, что как ни крути – а Лев все же был большим и талантливым, «царем зверей», уникальной, яркой личностью, чего не скажешь о сплошной однородной массе его оппонентов и критиков.

Имя ребенка – Лев,

Матери – Анна,

В имени его – гнев,

В материнском – тишь.

Волосом – он – рыж

– Голова тюльпана! –

Что ж – осанна! –

Маленькому царю.

Рыжий львеныш

С глазами зелеными,

Страшное наследье тебе нести!

Северный Океан и Южный

И нить жемчужных

Черных четок – в твоей горсти!

М. И. Цветаева «Стихи к Ахматовой», 1916 г.

Антон Комнин

//А.Комнин. Субъективные причины неприятия ПТЭ. М.: 2010.

Субъективные причины неприятия ПТЭ.

Выдающийся отечественный ученый, доктор исторических наук Лев Николаевич Гумилев известен как создатель пассионарной теории этногенеза (ПТЭ). Это теория о рождении, жизни и смерти этнических систем (ЭС).

Однако это теорию не принимает большинство его коллег – историков. Не говоря уж о публицистах.

По нашим наблюдениям очень многие не принимают ее по субъективным причинам. Мы постараемся в этой статье данные причины перечислить.

1. Пассионарная теория этногенеза.

Думаю, в начале следует кратко изложить данную теорию. Согласно ей люди делятся на три типа: пассионарии, субпассионарии и гармоничные люди. Гармоничные люди это те, кто работают достаточно хорошо, чтобы выжить в нормальных условиях (не экстремальных). Они работают на сохранение этнической системы (Гумилев использовал в своих работах системный подход, и основным объектом исследования у него была этническая система). Пассионарии же работают не только на сохранение, но и на развитие (усложнение) этнической системы. Они неплохо действуют в экстремальных условиях. Кроме, того, обладают способностью заражать своей активностью окружение (это явление называется пассионарной индукцией). Ресурсы по возможности накапливают, ареал обитания стремятся расширить. А субпассионарии это те, кто работает недостаточно, чтобы прокормить себя и свои семьи. Живут за счет паразитирования и накопленных ресурсов (если они есть).

Пассионарность, как и ее отсутствие, зависит от генетической природы человека.

Активность этнической системы зависит от соотношения перечисленных типов людей. Если пассионариев относительно много, этническая система активна. Если пассионариев мало, этническая система малоактивна.

В процессе этногенеза (который длится около 1200-1500 лет) процент пассионариев в этнической системе понижается. Пассионарии исчезают в результате естественного отбора. Потому что попытки что-то изменить почти всегда связаны с самоотверженностью и риском. Когда число пассионариев становится минимальным, этническая система либо гибнет, либо переходит из динамического состояния в статическое. После чего живет в гармонии с природой, не развиваясь (такие народы Л.Н. Гумилев называл «персистентными этносами», «реликтами»).

Каждый новый этногенез начинается с появления пассионариев, которые, появившись, создают новые ЭС.

Почему происходит появление пассионариев — пока не ясно. Л.Н. Гумилев мог только констатировать известные факты. По его наблюдению появление пассионариев (и созданных ими новых ЭС) происходит одновременно в нескольких регионах расположенных на полосах шириной порядка 200-400 км и длиной примерно в половину окружности планеты.

Микромутацию, вызывающую появление пассионарного признака, Гумилев назвал пассионарным толчком.

Он придерживался гипотезы, что пассионарные толчки происходят благодаря «лучам из космоса». Но подчеркивал, что это лишь гипотеза.

2. Неспециалисты.

Итак, почему же историков в основном принимают теорию Гумилева в штыки? Думаю, не ошибусь, если скажу, что основная причина в том, что Гумилев был не совсем гуманитарием. И при создании своей теории он стремился использовать и естественные науки.

Одним из краеугольных камней его теории является термин «пассионарность». В словаре ученика Гумилева В.А. Мичурина есть два определения пассионарности. «Пассионарность как характеристика поведения» (повышенная активность) и пассионарность как генетический признак (который является причиной «пассионарного поведения»).

На мой взгляд, оба термина имеют лишь косвенное отношение к исторической науке. Пассионарное поведение – это скорее относится к психологии (этологии). А пассионарный ген – это уже вопрос к генетикам и биологам (не случайно при создании своей теории Гумилев консультировался с генетиком Тимофеевым-Ресовским). О пассионарных мутациях и говорить нечего.

Вот здесь и находится основная причина, по которой историки не принимают ПТЭ. Пожалуй, они и не должны. Это не совсем в их компетенции. Подтверждать или опровергать гумилевские гипотезы должны скорее психологи и генетики. И если они подтвердят, то историкам ничего не останется, как смириться с тем, что Гумилев прав. Пока же они могут выбирать: «верить» в гипотезы Гумилева или нет.

Что интересно, «поведенческую пассионарность» люди уже активно используют (в разговорах, статьях и т.д.). В принципе, даже многие оппоненты Гумилева признают, что «есть активные люди, благодаря которым идет развитие». Под вопросом стоит «генетическая предрасположенность». То есть оппоненты не согласны с тем, что пассионарность определяется генетической конституцией человека. Если пассионарное поведение мы можем наблюдать, то существование пассионарного гена остается под вопросом.

Однако то, что гумилёвские термины имеют косвенное отношение к исторической науке, по-моему, вовсе не должно мешать историкам их использовать (особенно это касается «пассионарного поведения»). Скажем, если историк не медик, это не значит, что он не должен использовать медицинские термины, упоминая болезни исторических личностей. И т.д.

Мне кажется, нет такой науки, чьими достижениями историки не должны были бы пользоваться.

Но «могут» не означает «должны». Если даже ПТЭ будет научно подтверждена, историки вовсе не будут обязаны использовать ее достижения в своих работах.

3. Ограниченное время жизни ЭС.

Есть еще одна причина, по которой историки не любят ПТЭ. Причина, можно сказать, «идеологическая». Согласно ПТЭ время этногенеза занимает 1200-1500 лет. После чего, по крайней мере, динамическая история заканчивается, после чего следует «статическое существование». Но… древность почетна. И почти все говорят о том, что их цивилизации имеют долгую историю, причем более долгую, чем 1500 лет. И поэтому историки говорят о том, что известные цивилизации не укладываются в схемы Гумилева. Этот упрек я встречал почти у всех критиков ПТЭ, которых читал.

Так А.Г. Кузмин радеет за русскую историю:

«В свое время под пером автора появилась идея о зарождении славянства во II веке нашей эры. Дата эта потребовалась для того, чтобы «похоронить» славян в XIV веке и дать начало новому этносу русских. Антиисторичность концепции очевидна и для непосвященных: возрождение XIV-XV веков шло не за счет отрицания предшествующей истории, а как раз наоборот, за счет подчеркивания ее преемственности, по крайней мере с IX века. В основе летописания Северо-Восточной Руси непременно лежала «Повесть временных лет», повествующая о происхождении славян и Руси…»

Не нравится ему, что Гумилев «похоронил славян» в XIV веке и пренебрегает преемственностью Московской Руси от домонгольской.

О том же говорит Сапронов:

«…Накладывая свое представление об этногенезе с его фазами на историю Руси—России, Л. Н. Гумилёв приходит к диковинному выводу о том, что не было вовсе единой Руси—России, возникшей где-то в промежутке между созданием Киевского княжества и Крещением Руси и существующей по сей день. Послушаешь Гумилёва, так славяне — Древняя Русь в период от I и до середины XV века — это одно, Московская Русь — Россия от XV века и до настоящего времени — другое. На самом деле перед нами два этноса, связанные генетически, но от этого не перестающие быть различными этносами. Ни преемственность религии, языка и культуры, ни единство самосознания русского народа Гумилёву не указ…»

Кстати, как правило, именно к этому вопросу сводятся дискуссии вокруг «Ига». Согласно Гумилеву на Руси в XIII-XIV вв. был упадок из-за того, что Русь «постарела» и переживала фазу обскурации. Затем произошел пассионарный толчок, после чего начался подъем Московской Руси, приведший к рождению России. Его оппоненты считают, что кризис был из-за Ига. Что из-за монгол-татар «непрерывный прогресс» был «задержан», и Русь отстала от Европы. Гумилев же считал, что отставание связано с разницей в возрасте.

С вопроса о «возрасте» начинает и Я. Лурье.

«…История греческого народа явно не укладывалась в 1500 лет, и Гумилеву пришлось разделить греков на два различных этноса — эллинский (античный) VIII в. до н. э. — IV в. н. э. и византийский IV — XV в. н. э.[10] Ту же операцию он проделал и над русскими. С начала нашей эры до XIV в. существовал, согласно Гумилеву, славянский (очевидно, восточно-славянский) этнос, а после падения его «пассионарности» возник уже новый, русский этнос. Указан даже точный момент рождения русского этноса — Куликовская битва. «Год рождения 1380» — так и называлась статья Гумилева о русском этносе, опубликованная к 600-летию Куликовской битвы[11]…»

Встречаются и упоминания «долгожительства» евреев, китайцев и др.

Здесь гуманитарии находятся в плену даже не столько «политической культуры» сколько у культурной традиции.

Вообще, в данном вопросе Гумилев продолжает традицию «цивилизационного подхода» Данилевского, Леонтьева, Шпенглера, Тойнби. Сторонники этого подхода Гумилева могут принять. Но противников у него, судя по всему, гораздо больше. Люди привыкли считать, что общественный прогресс все время идет непрерывно, и им сложно принять теорию «дискретного развития».

На мой взгляд, основная здесь проблема в недопонимании. По сути, оппоненты говорят о разных вещах. Гумилев – об «инерции пассионарного толчка», оппоненты – о культурной традиции или о языке. Культурные традиции и языки действительно живут дольше, чем 1500 лет. Но Гумилев с этим и не спорил. Он говорил о пассионарности или о пассионарном гене. Процесс этногенеза начинается после мутации, когда появляются носители этого гена, и заканчивается, когда носителей этого гена не остается.

При этом «новые пассионарии» вполне могут развивать старую культуру, а не создавать новую. Это и делали пассионарии, появившиеся на Руси в XIII-XIV веках.

В принципе (при желании) тут может быть найден своеобразный компромисс с помощью термина «обновления». Можно сказать, что в результате появления пассионариев произошло обновление Руси. Или, скажем, обновление арабов в VI-VII веках (когда, по Гумилеву, появился Мусульманский суперэтнос). Механизм этот, по-моему, несложно представить. До ПТ этнос был менее активным, после – более активным. Процент активных людей стал выше. В общем, там, где Гумилев говорит «появилась новая этническая система», другие могут сказать «народ помолодел» или «стал более активным».

То же самое можно сказать про евреев в I веке, или про китайцев и японцев VI-VII веков.

Когда Гумилев говорит о возрасте народа — что имеется в виду? Имеется в виду, что столько-то времени назад произошел ПТ, в результате которого появились пассионарии, чьи потомки определяют активность данного народа. Зачем нужен возраст? В известной юмореске говорится «Чтобы путем вычитания определить сколько осталось…». Так и у Гумилева путем вычитания мы можем определить, сколько осталось до прекращения динамичной жизни народа, и перехода в статику (если за это время не произойдет «обновление» в результате очередного ПТ). Кроме того, зная возраст (естественно, «гумилевский»), можно прикидывать, какая у народа должна быть активность в данный момент.

Вообще (если очень хочется), вместо «молодой этнос» (по критериям ПТЭ) можно говорить «энергичный этнос», или «пассиионарный этнос» или (что точнее) «высокопассионарный этнос». Суть при этом не изменится.

Тут следует упомянуть еще одну причину неприятия ПТЭ. Людям не хочется верить, что их народ не вечен. Что не вечна их цивилизация, культура. При этом хочется сказать: «не стоит так нервничать!». Если через территорию народа пройдет очередной ПТ, то народ может пережить очередное «обновление», а этногенез в этом регионе начнется заново. При этом обновления, возможно, на первых порах никто и не заметит.

Естественно, активность народа определяется не древностью культуры, а процентом активных людей. Эти явления (культура и пассионарность) должны изучать разные специалисты. И им совершенно не нужно друг с другом конфликтовать.

4. Политкорректность.

В ряде случаев неприятия ПТЭ, присутствует причина, которую, видимо, не устранить. Это то, что сейчас принято называть политкорректностью. Причем у Гумилева она не в том уродливом виде, который мы видим у нынешних либералов-западников (они издалека видят прегрешения русских, и в упор не замечают, когда русские становятся жертвой шовинизма других народов). У Гумилева политкорректность совсем другая: «Неполноценных этносов нет».

Все народы подвержены одним и тем же законам. Все переживают периоды агрессии, которые сменяются периодами стабильности, после чего следует слабость.

Гумилевская теория разом разбивает многие «центристские» построения как карточный домик. Тут становится бессмысленно рассуждать как об «особой» агрессивности кочевников-степняков, так и о том, что только Запад способен на развитие, а восточные цивилизации — нет.

Кроме того, ПТЭ избавляет от комплекса «национальной неполноценности». Благодаря ей выясняется, что многие проблемы были не только у твоего народа. И они неизбежно будут у других.

Вот эту политкорректность некоторые не любят. Кто-то хочет превознести свой народ, кто-то хочет очернить другой, кто-то и то и другое. И всем Гумилев мешает.

Некоторые русские исследователи его не любят за апологию степняков. Одним из его постоянных оппонентов был А.Г. Кузмин, чьи высказывания о степняках иначе как фашистскими не назовешь.

Не могут принять Гумилева и многие «европоцентристы».

Тут выход один – бороться с подобными явлениями. Как с «национальной манией величия», так и с «национальным комплексом неполноценности». Распространение подобных убеждений опасно и преступно. И ПТЭ, кстати, может тут помочь.

5. Детерминизм.

Еще Гумилева обвиняют в детерминизме. Потому что его оппонентам кажется, что, согласно теории Гумилева, все предопределено открытыми им законами. И это их огорчает.

В связи с этим можно упомянуть еще обвинение в имморализме. Якобы Гумилеву все равно «хороший или плохой» человек, был бы пассионарий. И якобы он будет сочувствовать даже «плохому» пассионарию.

И то, и другое обвинение – следствие невнимательного чтения (сознательного или несознательного). Гумилев точно не оправдывает аморальных пассионариев. Он лишь констатирует, что это энергичные сильные люди. Он вовсе их не защищает. Особенно много он говорит о «плохих» пассионариях в разделе об антисистемах. Там же он подчеркивает что у человека всегда есть «полоса свободы». Т.е. всегда есть область, где человек выбирает, как поступать.

То же самое можно сказать о вопросах детерминизма. Наши возможности ограничены. Они ограничены нашей природой. Но это не отменяет нашей свободы.

Представим, что человек может пройти за день Х метров. Значит, можно начертить круг радиусом Х метров. В конце дня человек не сможет выйти за пределы данного круга. Но внутри он может оказаться в любой точке. Всегда есть ограничение возможностей и свобода.

Пассионарии более сильные люди, чем гармоничники. У них больше возможностей, но они тоже ограничены.

Молодой энергичный народ может много добиться благодаря своей энергии. Но что именно он добьется, это большой вопрос.

Законы этногенеза говорят о том, что народ живет 1200-1500 лет. Но это не значит, что народ обязательно проживет этот возраст. Кто-то может прожить дольше. А прожить меньше вообще несложно.

Народ может погибнуть в результате катаклизма, в результате геноцида…

Между прочим, теоретически все представители какого-нибудь народа в любой день (или год) могут принять решение покончить с жизнью. И осуществить это решение каким-нибудь образом. Но вероятность этого события так мала, что тратить время на рассмотрение этого варианта, честно говоря, не хочется.

У людей есть инстинкт самосохранения. Это факт. И с этим надо считаться.

Пассионарность же можно назвать другим инстинктом. Инстинктом развития. Этот инстинкт также нужен для выживания. Потому что благодаря ему человечество расселяется по Земле. А чем больше регионов человеческий коллектив занимает, тем больше шансов на выживание.

В общем если наука говорит о возможностях человека (или этноса) и вообще о законах, которым он подвержен, то это не значит, что она перечеркивает его свободу.

6. Методология.

Еще одна причина — это методология и специализация Гумилева. Гумилев отличается тем, что можно назвать «стереотипом поведения».

Гумилев смотрит «широко и не глубоко». Он изучает много регионов и исторических эпох. А у историков принято иметь более «узкую» специализацию. Они предпочитают изучать глубоко.

При этом они изучают источники. Гумилев же вынужден работать с монографиями. Исключениями являются периоды, от которых источников сохранилось сравнительно мало (например, история домонгольской Руси). Изучать все источники по тем регионам и эпохам, которые рассматривает Гумилев, одному человеку физически невозможно.

Кто-то из оппонентов сказал: «Нельзя все знать хорошо. Хорошо можно знать историю конкретной страны, в конкретный период». В чем-то он прав. Гумилев не мог знать периоды так хорошо, как знали специалисты по данным периодам.

В результате Гумилева часто «ловят» на ошибках «по мелочам».

Что можно сказать? Все зависит от поставленных задач. Скажем, упомянутые ошибки для теории Гумилева принципиального значения не имеют.

Главные же факты, на которых основывается теория Льва Николаевича, как правило, неоспоримы. Рождения христианства, рождения Ислама, основание Рима. Вопрос в интерпретации причин.

Почему бы не работать с монографиями? Разве их авторы зря старались?

Действительно, есть проблема в их надежности. Тут более длинная последовательная цепь. Не просто «источник», а «источник-автор монографии». Но это не значит, что данный метод совсем непригоден.

При этом можно заметить, что только методология Гумилева позволяет искать ответы на вопросы, вроде «Было ли Монголо-татарское иго причиной отставания Руси от Запада?». Это не значит что Гумилев прав, но пока его мнение более внушает доверие. Специалисты «узкого профиля» ответить физически не могут, именно в силу своей специализации.

К тому же, как заметил Вадим Егоров (один из оппонентов Льва Николаевича) отвечать на такие вопросы не совсем в компетенции историков. Они скорее констатируют факты. А предположения вроде «если бы не монголы, то…» это уже сослагательное наклонение, которое, как известно, историческая наука не знает. Для Гумилева и его теории ставить такие вопросы нормально.

В принципе причина для конфликта может стать причиной и для мира. Когда каждый занимается своим делом. К тому же надо признать, что Гумилев и его последователи не могли и не могут обойтись без специалистов, которые пишут монографии.

7. Идеологическая несовместимость.

Ну и напоследок надо сказать об идеологической причине. О том, что представители некоторых идеологий в принципе не могут принять теорию Гумилева, потому что согласно ей их идеологии являются «антисистемными».

Гумилев определял антисистему как системную целостность людей с негативным мироощущением, которое представляет собой специфическое отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к упрощению систем, то есть к уменьшению плотности системных связей. В пределе плотность системных связей сводится к нулю, что означает уничтожение системы, будь то государство, ландшафт или этнос.

Антисистемщики — главные отрицательные герои работ Гумилева. Выше мы упоминали о претензиях по поводу «политкорректности». Но здесь его обвиняют скорее в ее отсутствии. И возмущаются что: «Призывал к беспристрастности, а тут явно пристрастен».

Кстати о политкорректности. Собственно нацисты тоже согласно Гумилеву являются антисистемой. И потому им теория Гумилева вряд ли может понравится.

Еще антисистемной является коммунистическая идеология. В одной из последних своих статей (уже в постсоветское время) Гумилев об этом пишет прямо. Раньше он только намекал. Не могут Гумилева любить и крайние либералы-западники, также известные как русофобы ( в принципе, это течение можно назвать частным случаем фашизма), о которых писал Шафаревич. В одном из своих интервью Гумилев прямо выразил солидарность с Игорем Ростиславичем. Собственно, «малый народ» у Кошена и Шафаревича — это то же, что «антисистема» у Гумилева. При этом надо сказать, что Гумилевский термин явно более удачен.

По поводу того, что «нельзя быть пристрастным» можно сказать следующее. Гумилев говорит, что антисистемы вредят системам. Они вредны. Слово «вред» вполне допустимо в естественных науках, в частности в биологии. Этот термин отображает объективную реальность.

Другое дело, что Гумилев мог быть пристрастным, мог ошибаться и в результате называл антисистемами течения, которые под его определение не подходят. Но это не отменяет определения. Это не отменяет признаков антисистем, которые Гумилев назвал.

Вот в частности, признаком утопических антисистем является стремление к осуществлению утопических проектов, что ведет общество к гибели. Но ведь часто о проектах идут споры, являются ли они утопическими. Соответственно можно спорить являются ли сторонники проектов утопистами и антисистемщиками.

И в принципе, никто не сомневается, что при изучении государства, кроме всего прочего приходится изучать организации, занимающиеся антигосударственной деятельностью (организованная преступность, террористические организации). Никто не сомневается, опять же, что внутри организмов могут оказаться вещества или микроорганизмы, уничтожающие его. И ничего удивительного, что в теории этнических систем нашлось место для теории этнических антисистем.

А на мнение представителей некоторых организаций (таких как нацисты) нам, по идее, вообще должно быть плевать. С этими организациями надо бороться, а не считаться.

Заключение.

Итак, мы рассмотрели несколько субъективных причин для неприятия теории Льва Николаевича. Не исключено, что мы назвали не все. Но мы рассмотрели те, что попали в зону нашего внимания. Некоторые из них вполне устранимы. Если виден источник проблемы, ее легче решить. А в некоторых случаях надо признать, что «медицина тут бессильна». Надо трезво оценивать свои возможности.

Мы сознательно не перечисляли большинство «выдуманных причин». Нас не интересовали случаи распространения дезинформации о Льве Николаевиче. Потому что это не причина, а следствие неприятия ПТЭ. Такие случаи заслуживают отдельного исследования.

Нельзя не отметить, что есть и объективные причины не соглашаться со Львом Николаевичем, что отмечают и многие его последователи. У его теории есть слабые места. Их можно и нужно обсуждать. Но здесь мы говорили о другом.

Все-таки хотелось бы, чтобы при размышлениях о какой-либо гипотезе или теории, субъективные симпатии и антипатии не оказывали бы существенного влияния на принятие решения.

На свой страх и риск я перекопировал статью без разрешеня автора, да простят меня боги.

Когда появилась по-вашему мутация приведшая к резкому рывку Японии в XIX век и в Китае, Индии, Мексике и Бразилии в XX веке. Была ли это одна мутация или несколько разных. Почему мы при этом не наблюдаем скачка пассионарности на русском Дальнем Востоке, в Бирме, Пакистане или Аргентине. Как можно провести кривую соединяющую Бразилию, Индию и Китай.

NickName: извините, и не обижайтесь я не хочу с Вами вести какой либо диалог, потому как Вы совсем не знакомы с трудами Льва Гумилева, это видно из Вашего вопроса . Лев Гумилев вообще не затрагивал современность боясь абберации близости и дальности и не сопостовлял экономические прорывы стран с пассионарными толчками….

Поздравляю всех со 100-летним юбилеем со дня рождения Льва Николаевича Гумилева! Появление в отечественной культуре таких ярких, выдающихся личностей, как Николай Степанович Гумилев, Анна Андреевна Ахматова (Горенко), Лев Николаевич Гумилев невозможно недооценить.

Завтра и послезавтра, 2-3 октября 2012 г., в Санкт-Петербурге под патронажем Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного университета, РГПУ им. А. И. Герцена, Научно-образовательного культурного общества, Русского географического общества, стартует Международная научная конференция «Научное наследие Л. Н. Гумилева: истоки, эволюция, проблемы восприятия». Конференция проходит в рамках Международного научного конгресса «Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов Евразии: история, современность, перспективы».

1 октября 2012 г. в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ состоится Пленарное заседание Международного научного конгресса, посвященного 100-летию со дня рождения Льва Гумилева «Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов Евразии: история, современность, перспективы».

Еще раз поздравляю всех со столь знаменательными событиями! Желаю творческих, научных успехов, благополучия, крепкого здоровья!

Рад тому, что дискуссия стала приобретать более спокойный и серьезный тон.

Сначала по поводу приведенной Владимиром статьи А. Комнина «Субъективные причины неприятия ПТЭ». ПТЭ — это Пассионарная Теория Этногенеза. Статья интересна как показатель. Беда в том, что адепты Л. Н. Гумилева ищут именно субъективные причины неприятия его учения ученым миром — в непонимании, зависти, глупости, национальных предрассудках и т. п. А причины лежат в объективной сфере.

Нет же никакой Пассионарной Теории Этногенеза. Теории нет! Есть идея, концепция, учение, даже, может быть, гипотеза. Но не теория. Потому что системы доказательств, мало-мальски удовлетворяющей требованиям к научной аргументации, нет. Учение — волшебно привлекательное для многих (разными своими сторонами), автор — чрезвычайно симпатичен, отсюда оглушительная популярность, слава и благоговение среди публики. Но ученый мир, увы, трезв, требователен и даже жесток.

Теперь о позиции Вячеслава. Вячеслав подозревает меня в том, что я из зависти или обиды хочу как-то уязвить Л.Н.Гумилева. Всякие гипотезы о том, что Гумилеву приходилось поначалу плохо в лагере, что его унижали, оскорбляли больше, чем других (именно в силу его интеллигентности), что это наложило на него неизгладимый отпечаток, с точки зрения Вячеслава и его единомышленников недопустимы. Гумилев в их понимании — святой, который всегда и всеми сразу был узнаваем, победоносен и неотразим. Увы, так не было, и не только потому, что вокруг были сплошь идиоты (хотя и их хватало), но и по многим другим причинам.

В отличие от Вячеслава я был знаком со Львом Николаевичем лично 40 лет. Для меня это был интересный соученик (у нас был один учитель), старший коллега, мы вместе работали в экспедиции. Испытания, выпавшие на долю Л.Н. и его яркие дарования вызывали мои симпатию и уважение, но взгляды Гумилева всегда представлялись мне сугубо спорными и несостоятельными. Мы много спорили, но никогда не ссорились. Для меня всегда было загадкой, как столь образованный и талантливый человек может выдвигать такую мифологию в виде научной гипотезы. Попыткой найти причины этого и было мое обращение к его лагерному прошлому, потому что и я имел такой опыт.

Вячеслав перечислил ряд пунктов моих соображений — он подал их как пункты обвинительного заключения мне. Но не привел ни одного опровержения приведенных фактов или логических связей. Сплошные эмоции. Квинт-эссенцией его возражений является возглас: «Кому нужна такая Ваша правда?» В. принадлежит к тем, кто «устал от правды». Ему милее мифы. Тогда просто не нужно читать аналитические статьи, а лучше — жития святых.

Соответственно В. не хочет приносить извинения за свой выпад в мой адрес («НКВДшная мусорковщина»). Между тем, это оскорбление высказано в адрес человека, обвиненного органами безопасности (правда, не без оснований) в создании подпольной организации еще в бытность школьником и с тех пор испытавшего немало других знаков их внимания. Даже со стороны старого много испытавшего диссидента это было бы неуместно, а интуиция мне подсказывает, что В. — не из этой когорты.

Защищая пострадавшего гения от злобных зоилов, В. восклицает: «Но, господа, признайтесь хотя бы сами себе в глубине души вашей в том, что даже если Льва Гумилева (по вашему мнению) и можно причислить к лжеученым, то уж яркий поэтический дар вы у него, увы, никогда не отнимете!»

Почему «увы»? Почему «в глубине души вашей»? И я и другие критики всегда писали о его ярком даровании, и не только поэтическом, но и о даре мыслителя, полемиста, литератора и даже (в некоторых вопросах) ученого. И безусловно о его мужестве и стойкости.

Ха, как все поставлено, я то же могу так же сказать дескать субъективные причины неприятия ПТЭ, потому как обьективных причин просто нет, ибо теория верна! Но я скажу проще, словами Гумилева, который описывал феномен, его интепретировал! И делал это таким образом, что бы не возникало противоречий при рассмотрении этой же проблемы ну например с другой стороны.И самое главное у него это очень хорошо получалось, и даже больше, этих противоречий пока не возникает и при рассмотрении современности. Посмотрите к примеру что творится с Западной Европой, полнейшая обскурация! Предвидя выпад опонентов соглашусь что вопрос спорный, ну тогда кто мне обьяснит жизнь и «приключения» Александра Македонского, Невского, и других «Гумилевских» персонажей! Надо признать, что на сегодняшний день ни одна наука или отдельный ее представитель не обьяснил описанный Гумилевым ФЕНОМЕН, в конечном счете глупо отрицать появление и исчезновение «цивилизаций», активных людей действующих вопреки инстинкту самосохранения, сложно отрицать и фазы через которые проходят этносы с его императивами ведь все это было в различных регионах в различные эпохи…

Сазать,Владимир, Вы можете всё, что угодно. Но прежде, чем решать, верна ли теория, нужно показать что есть теория. А для этого нужно сначала придти к согласию, что такое научная теория. Описать феномен — это еще не теория, интерпретировать его — тоже не теория. Теория в истории столь же сложна, как теории в физике и химии, если не сложнее. Это не простые догадки. Идеи, иллюстрированные произвольно подобранными фактами, тоже еще не теории.

Явление, названное Гумилевым пассионарностью, несомненно существует и было известно давно, но объяснения его, связанные с этногенезом, требуют системы доказательств, а кроме того, из этих объяснений должны вытекать предсказания (а в истории и ретросказания), подтверждаемые другими фактами, и должна быть строгая проверка всего этого. Тогда можно говорить о теории. У Гумилева же есть эффектные рассуждения, произвольные толкования (из числа многих возможных) и ничего больше. Вот его историки как корпорация и не приемлют. Его почитают, как талантливого литератора, оригинального мыслителя, в чем-то и ученого (у него есть удачные наблюдения). А это ведь тоже немало.

Явление, названное Гумилевым пассионарностью, несомненно существует и было известно давно. Ну славо богу, я искренне рад за Вас!Требуют системы доказательств? — несомненно! Но никто этим серьезно не занимается в том числе и по» субьективным причинам Антона Комнина». Слишком невыгоден Гумилев многим! Должны вытекать предсказания? А разве Вы их не видите? Предлагаю Вашему вниманию ознакомиться с «Проектом Россия» неизвестных авторов. Люди не знакомые с трудами ЛНГ делают те же выводы, на основе чего предсказывают будущее, в прочем как и множество другой литературы, других времен и народов. Заслуга Гумилева лишь в том, что он придал известным явлениям стройность и логичность, привязав все к общему знаменателю! Многим просто не понятен дедуктивный метод Шерлока Хомса, но когда все разжевано, «то все элементарно, мой дорогой Ватсон!»

Да, а вот с доказательствами не совсем все понятно. Доказать что современные итальянцы это не те Римляне, а Ирак это не царство Вавилон и т.д. Как Вы себе это представляете? Как иначе чем Гумилев обьяснил Вы будете доказывать? Или та же комплиментарность! Возьмете протестанта, русского, эскимоса и индейца посадите в одну клетку и будете наблюдать? Я хочу сказать что любые доказательства не проверенные хотя бы половинным сроком этногенеза (600 -700 лет), не будут являться таковыми по определению. Тут очевидно надобен другой путь, неординарный и возможно еще не существующий, ведь открытие Гумилева по своей значимости стоит на самом пьедестале всех открытий человечества и касается самого его существования на планете Земля. Печально то, что времени у нас в Вами практически не осталось. Вы сами видите влияние антропогенного ландшафта на существование всего живого, а так же всемирный рост антисистемы в виде той же демоНкратии среди этносов, усугубляется же все это еще и современными коммуникациями и различного рода технологиями ускоряющими процесс в десятки раз быстрее чем это делал исмаилит-дервиш, пешком скитаясь годами от кишлака к кишлаку. Мне вот например странно и страшно слышать как решается национальный вопрос в России, как расширяет свои границы город Москва, какие у нас взаимоотношения с Западом и т.д. ну какие нужны еще доказательства, что бы очередной раз не наступать на грабли.( лоб то уже расшиблен). Эти его, Гумилева, рассуждения и толкования, должны быть уже прикладными или хотя бы быть на вооружении при принятии каких либо решений власти! Никого не хотелось бы обижать, но пора нам с Вами выбираться из песочницы, перестать печь свои куличи из песка, но попытаться со стороны, неординарно посмотреть на происходящее и прошлое со стороны. Ведь в современности эти чудаки и талантливые литераторы в будущем становятся великими провидцами и учеными…..

На тех же фактах построена теория Фоменко А.Т.. Только у Гумилёва наличие циклов объяснется законами истории, а Фоменко написал, что одни и те же события описаы десять раз. А вообще на нынешнем витке развития технолгий доказать верность или неверность моделе

й Гумилёва не возможно. А наличие циклов можно интерпретировать очень по разному.

К сожалению, Владимир, с Вами не могу продолжать дискуссию. Вы начитались Л. Н. Гумилева, увлеклись его идеями и способны мыслить только в заданных им координатах. Правда, не Вы одни. Многие неурядицы нашей жизни кажутся Вам предсказанными им (подверстать любые вещи под его общие высказывания ничего не стоит). Строгие доказательства Вам не требуются. Да Вы, похоже, и не знаете, какие именно доказательства требуются, а в двух словах это не объяснить. Это же специальное высшее образование, его пять лет получают. Вам не приходит в голову, что, наверное, у настоящих историков есть какие-то принципы методики, если они так единодушно не приемлют работы Гумилева, несмотря на свое почтение лично к нему и на его популярность у публики.

Взять хотя бы критику источников. Это необходимый этап и предварительное условие методики для любого историка. А Гумилев ее отвергает сходу и даже разработал специальную систему доводов, почему без критики источников можно обойтись. По этногенезу все формулы Гумилева не вычислены, а выдуманы. Почти все карты набросаны «по вдохновению», а не по добытым данным (см., например, критику Мосионжника). Есть лишь отдельные исключения, но этого никак не хватит, чтобы верить всему остальному. В Гумилевские «теории» верят лишь недостаточно образованные и те, кто страстно желает верить.