К сожалению, мы редко пишем о музыке, хотя многие наши коллеги — завсегдатаи консерватории и стремятся не пропустить важные музыкальные события. Алексей Гиляров, докт. биол. наук, профессор биологического факультета МГУ, а также большой ценитель классической музыки, рассказал ТрВ-Наука о том, как в Москве праздновали юбилей американского композитора Джона Кейджа.

Когда в начале июля я оказываюсь на нашей беломорской биологической станции, то в первый же день обязательно иду на Верхнее озеро. Это небольшое озерко расположено на горе, между двумя скалистыми бровками, в окружении леса и болот. Придя на озеро, сажусь на поваленное дерево и слушаю тишину, или, если точнее, те природные звуки, которые то и дело здесь возникают. Если ветра нет, то на озере в это время действительно тихо. Я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться именно на звуковой среде. В точности так же я поступаю иногда, сидя на концерте в консерватории, особенно если вдруг отвлекся от нити музыкального повествования и надо скорее ухватить эту нить снова.

Но полная тишина на озере не может длиться долго. Вдруг я слышу хорошо знакомый и кажущийся мне просто божественным звук мощных частых взмахов крыльев, рассекающих воздух. Я могу не открывать глаза, поскольку и так знаю, что это прилетела с моря гагара. Сейчас последует звук посадки на воду и снова наступит тишина. Пара краснозобых гагар из года в год устраивает гнездо на островке посреди озера. В июле они уже обычно держатся на воде рядом с двумя подросшими птенцами. За едой родители по очереди летают на море.

Открываю глаза, достаю бинокль и рассматриваю гагар. Но здесь уже начинается совсем другая история. Слуховое поле моментально уходит на задний план, уступая место полю, где властвует зрение. Возвращение назад, в мир слышимого, потребует определенных усилий, но желание «послушать тишину» почему-то возникает всё чаще. Наверняка это возрастное, но почему-то хочется думать, что всё дело в моем интересе к Кейджу и той музыке, которую называют классическим авангардом, или авангардной классикой.

Эта осень во всем музыкальном мире проходит под знаком Джона Кейджа — выдающегося американского композитора, одного из самых смелых новаторов XX века. 5 сентября исполнилось 100 лет со дня его рождения (5.09.1912, Лос-Анджелес), а немногим ранее — 20 лет со дня его кончины (12.08.1992, Нью-Йорк). В Москве, в Рахманиновском зале консерватории, состоялся специальный фестиваль, посвященный Кейджу. Идейным вдохновителем и мотором всего фестиваля был, конечно же, Алексей Борисович Любимов, профессор Московской консерватории, выдающийся музыкант и не менее выдающийся придумщик и организатор, человек, знавший Кейджа лично и внесший огромный вклад в пропаганду его музыки. Собственно говоря, благодаря Любимову и его сподвижникам, прежде всего молодым музыкантам с факультета исторического и современного исполнительского искусства, московская публика уже не раз имела возможность слышать и видеть (последнее иногда тоже важно!) произведения Кейджа в Рахманиновском зале Московской консерватории.

Наверное, самое известное (журналисты скажут «скандально известное») сочинение Кейджа — это «4’33»». Заключается оно в том, что пианист выходит на сцену, ставит на пюпитр ноты, кладет рядом часы, усаживается поудобнее, но играть не начинает. Публика, видящая некоторое замешательство артиста, который, как она полагает, не может сосредоточиться, старается ему помочь, а именно, по возможности не шелестеть программками, не шептаться, не скрипеть стульями. В зале повисает полная тишина. Если и слышны какие-то звуки, то они вне зала и не по вине публики. Вроде бы созданы все условия для того, чтобы пианист начал играть. Но он продолжает сидеть, не прикасаясь к инструменту. Публика начинает понимать, что здесь какой-то подвох. Раздаются отдельные демонстративные покашливания, хлопки, но это не производит никакого эффекта. Зал шумит сильнее, но потом снова замолкает. А ровно через 4 минуты 33 секунды пианист встает, раскланивается и уходит со сцены.

Когда я впервые прочитал о «4’33»» в умной книге Татьяны Чередниченко «Музыкальный запас. 1970-е», мне показалось, что акция Кейджа — это просто некая гипертрофия паузы, а паузы как известно имеют огромное значение в любом музыкальном произведении. Музыканты даже говорят, что плохого исполнителя сразу видно по паузам. Пауза может быть задумана композитором очень продолжительной. В симфонии Софии Асгатовны Губайдулиной «Stimmen. Verstummen…» («Слышно. Умолкло…») есть немая часть: дирижер взмахами рук как бы продолжает музыку, но музыканты не извлекают никаких звуков из своих инструментов. Напряжение зала в эти минуты, кажется, достигает предела, но порождено оно не столько тишиной самой по себе, сколько музыкой — той, что только что отзвучала, и той, что должна зазвучать снова. Музыка во время паузы как бы продолжается (с помощью дирижера) внутри нас, слушателей. Но в случае с «4’33»» Кейджа ситуация принципиально иная. Здесь всё произведение — сплошная пауза, а задача композитора — заставить публику слушать то, что условно можно назвать тишиной, или, точнее, — те звуки, которые издает сам зал и которые долетают до него снаружи.

Конечно, для того, чтобы сочинение, представляющее собой четыре с половиной минуты молчания, было замечено публикой и критиками, композитору нужно было обладать достаточной известностью. И к 1952 году, когда было показано «4’33’», Кейдж уже был автором многих произведений для фортепиано, голоса, ударных и других инструментов. Кроме того, он писал эссе (в молодости собирался быть писателем, а отнюдь не композитором), рисовал и читал лекции по современному искусству. Далеко не все сочинения Кейджа благожелательно воспринимались публикой, хотя сейчас, в ретроспективе, мы понимаем, что он мог писать очень красивую, мелодичную музыку, отнюдь не шокирующую выросшего на классике консерваторского завсегдатая. Такова, например, написанная еще в 1948 году пьеса для фортепиано «In a landscape» («В пейзаже»). В прекрасном исполнении А.Б.Любимова она есть на диске элегий разных авторов «Der Bote» («Вестник» — название пьесы Валентина Сильвестрова), выпущенном фирмой ECM. Или, позднее (1990 год), сочинение «Four/Четыре» для хора из четырех голосов. Его мы могли услышать на открытии фестиваля в исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко.

Кейджа никогда не устраивало повторение уже сделанного им самим или другими. Он всегда стремился к новому и нередко находил неординарные решения возникающих перед ним задач. Когда в конце 30-х годов он как-то столкнулся с необходимостью разместить ансамбль ударных в очень небольшом помещении, то решил просто отказаться от ударных, а обошелся роялем, звучание которого изменял, подкладывая под некоторые струны разные мелкие предметы (например, болты и шурупы). В результате получилось «подготовленное», или «препарированное», фортепиано, способное производить звуки, исходно не свойственные данному инструменту.

По мнению Кейджа, в музыкальный инструмент можно превратить любой источник звука. Блестяще продемонстрировал он это в «Воображаемом ландшафте для 12 радиоприемников» — сочинении, прозвучавшем под управлением Марка Ильича Пекарского и на прошедшем фестивале. Меняя настройку волны, громкость и тембр, подчиняясь велению дирижера, музыканты исполнили это необычное сочинение, предсказать детали которого заранее невозможно (мало ли что передают по радио в тот или иной момент). Арнольд Шёнберг, у которого одно время занимался Кейдж, позднее не очень-то лестно отзывался о своих учениках, но одного всё же выделил — Джона Кейджа, заметив, правда: «Конечно, он никакой не композитор, он — изобретатель, но гениальный».

Московский фестиваль был необычайно разнообразен и интересен. В нем приняли участие многие музыканты, исполнявшие произведения самого Кейджа, его современников и последователей. Закрытие фестиваля — это большой концерт (с участием публики!) под очень точным названием «Приношение Кейджу. Кейдж в России вчера и сегодня». Связи Кейджа c Россией на самом деле имеют давнюю историю. Во время длительного пребывания в Европе (1929-1930 годы) он познакомился с совершенно новой для него музыкой Скрябина и Стравинского. А в 1934 году уже в Америке встретил и полюбил с первого взгляда свою будущую жену — художницу Ксению Андреевну Кашеварову — дочку русского священника с Аляски.

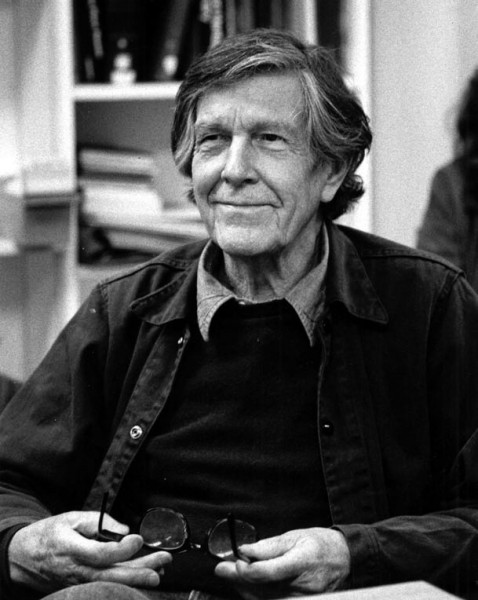

На обложке программки последнего концерта — фотография, сделанная в 1988 году, во время приезда Кейджа в Москву. Композитор в одной из аудиторий Московской консерватории. На задней стене видны портрет Горбачева и плакат «Решения XXVII съезда КПСС — в жизнь!». Хотя первое исполнение Кейджа в Москве, по воспоминаниям Любимова, относится к 1969 году (помимо самого Любимова участвовали певица Лидия Давыдова и ударник Марк Пекарский), по-настоящему широко его, как, впрочем, и других композиторов, считавшихся авангардистами, стали исполнять уже в постперестроечное время.

Идеи Кейджа находят самый живой отклик в России и сейчас, 20 лет спустя после его смерти. К сожалению, в краткой заметке нет возможности сказать обо всех сочинениях, исполненных на заключительном концерте. Запомнилась «Невидимая музыка» (для невидимых и видимых инструментов) Павла Карманова, «Алеаторическая музыка для перкуссии и рулетки» Владимира Тарасова и фортепианная пьеса Владимира Мартынова с вызывающим названием «Бах и Шостакович вопрошают Кейджа о смысле бытия». Поскольку сам Мартынов выступал в тот вечер в Нижнем Новгороде, по его просьбе исполнил эту вещь А.Б.Любимов. В основе ее — игра из нот, составляющих анаграммы Шостаковича (D-S-C-H), Баха (B-A-C-H) и Кейджа (C-A-G-E).

Настоящим перформансом было исполнение восемью музыкантами произведения молодого композитора Владимира Горлинского «Widerhall-2. Перст Бога». В зале полностью потушили свет, раскрыли окна (слава богу, было еще тепло), а о присутствии музыкантов можно было догадаться лишь по отдельным непонятным звукам, идущим с балкона (на сцене никого не было). С улицы через открытые окна долетал шум машин с Большой Никитской и чуть-чуть игра на фортепиано — как-никак вокруг консерваторские дома и идут занятия. Потом странные звуки с балкона усилились, а с улицы стали раздаваться удары, типичные для любой стройки. Вскоре стало ясно, что удары снаружи синхронизированы с происходящим в зале. Короче, зал действительно расширился и включил в себя звуковое пространство примыкающих дворов, где был и естественный гул улицы, и накладывающиеся на него шумовые эффекты, производимые музыкантами. Всё в очень кейджевском духе.

В конце концерта прозвучало сочинение «Джон Кейдж жил на углу 6-й авеню и 18-й улицы», специально написанное для московского фестиваля замечательным композитором и пианистом Антоном Батаговым. Сейчас Батагов живет в Америке, и случилось так, что он был последним из русских музыкантов, общавшихся с Кейджем буквально за несколько дней до его смерти. Они встретились в летнем саду музея современного искусства в Нью-Йорке, где шли приготовления к приближающемуся 80-летию композитора. Кейдж шутил: «Чудесная погода! Мне такая очень нравится. Правда, для концерта под открытым небом не очень подходит…». При этом шел проливной дождь. Произведение, присланное Батаговым в Москву, включает сделанную им аудиозапись уличного шума как раз на перекрестке 6-й авеню и 18-й улицы Нью-Йорка (эти звуки мог бы услышать сам Кейдж из окна своей квартиры), а на эту запись накладывалась уже живая музыка. Партитура для струнных и рояля, по словам Батагова, состояла из нот C-A-G-E и чисел, составляющих дату его рождения. Сопровождалось это всё видео, сделанным Алисой Наремонтти на том самом перекрестке.

А в заключение этих заметок мне хотелось бы привести слова самого Джона Кейджа: «Меня спросили о различии между музыкой Штокхаузена и моей, и я сказал: Штокхаузен хочет, чтобы все звуки стали Штокхаузеном, я же хочу, чтобы звуки остались звуками».