Когда говорят о существовании особой струи «научной поэзии» в творчестве Осипа Эмильевича Мандельштама, чаще всего имеют в виду стихотворения, тематически связанные или целиком посвященные тем или иным направлениям научной мысли, в первую очередь таким как знаменитое «Ламарк» (1932). Между тем в наследии поэта есть смысл, как нам кажется, выделять и комментировать еще одно явление, одновременно более конкретное и более всеобъемлющее, напрямую сцепленное с его интересом к языку научного знания. Речь идет о том, что на поверхностном уровне может быть охарактеризовано как игра с термином, а на более глубинном — как разнообразное использование в поэтической речи принципов научной номинации. Сам поэт говорил в одном из писем 1933 года: «Я переставил шахматы с литературного поля на биологическое, чтобы игра шла честнее».

Дарвин и Диккенс, Паллас и Гоголь

Интерес Мандельштама к эволюции научного стиля, имевшей место с конца XVII до конца XIX столетия, очевиден и декларативен: «Не обращать внимания на форму научных произведений так же неверно, как игнорировать содержание художественных: элементы искусства неутомимо работают и здесь и там» (<Литературный стиль Дарвина>). Прежде всего Мандельштама занимали натуралисты. Из его законченных статей и незавершенных набросков, посвященных языку науки, можно было бы составить своеобразную хронологическую портретную галерею (от Линнея до Дарвина), легко соотносимую с той «историей русской поэзии», которую Мандельштам задал в своих стихах, тем более что в прозе поэт всячески подчеркивал параллелизм между стилем и способом мышления в науке и художественной литературе, считая, например, что Дарвину в качестве сотрапезников более всего бы подошли мистер Пиквик и его создатель Диккенс, а в дорожные попутчики Палласу не без опасения приглашал Гоголя.

При этом, обращаясь к анализу научного стиля естествоиспытателей, Мандельштам, помимо сопоставления его с беллетристикой, живописью или музыкой, занят такими конструктивными, основообразующими проблемами, как принцип построения повествования, способы аргументации, динамизм versus статичность в описании объекта. Поэту как будто некогда сосредоточиться на мелочах вроде отбора конкретных слов и механизмов порождения термина — здесь нет места для внимания к отдельным лексическим единицам, в особенности потому, что мир естественно-научного знания у Мандельштама безусловно интернационален и многоязычен одновременно. Работа со словом науки как таковым (в частности, эксплуатация возможностей полилингвизма, многоязычия) практически целиком уходит в собственные стихи, в поэтическую материю.

С той поры как европейская наука перестала говорить исключительно на латыни, возникла необходимость создания национальной терминологической номенклатуры. В связи с этим в каждой локальной культурной традиции появились сразу по меньшей мере две проблемы (а заодно и две возможности для лингвистической игры) — сходство и несовпадение терминологического и общеязыкового значения слова в пределах одного языка и использование в разных языках нетождественных концептов для порождения терминов, обозначающих одни и те же предметы или явления. В своем творчестве Мандельштам использует оба указанных семантических зазора, превращая их в одно из эффективных средств собственной поэтики и охотно сочетая с другими новаторскими поэтическими приемами.

Площадь: геометрия и город

Одним из признаков столкновения терминологического и общеязыкового значений у Мандельштама может служить словоизменительный повтор или, говоря точнее, синтагматическое соположение нескольких элементов словоизменительной парадигмы. Само по себе повторение ничем или почти ничем не перемежающихся форм одного и того же слова (бежит волна — волной волне хребет ломая (1935); я узнал, он узнал, ты узнала (январь 1937); чаша чаш и отчизна отчизне (март 1937) и т. п.) обладает совершенно очевидным потенциалом с точки зрения звуковой организации строки или строфы. Однако до Мандельштама в русской поэзии оно практически не употреблялось в качестве регулярного средства, по всей видимости, из-за заметной асимметрии формы и содержания, презумпции тождества смысла у разных словоформ одной и той же лексемы. Мандельштам же — с разными целями, привлекая различные дополнительные поэтические средства — данную презумпцию разрушает. В качестве одной из таких целей можно назвать противопоставление термина и нетерминологического употребления слова, а вернее — некое лобовое столкновение нескольких разноуровневых значений одной и той же лексемы.

Присмотримся к тексту стихотворения «Как дерево и медь — Фаворского полет…» (февраль 1937):

Как дерево и медь — Фаворского полет, —

В дощатом воздухе мы с временем соседи,

И вместе нас ведет слоистый флот

Распиленных дубов и яворовой меди.

И в кольцах сердится еще смола, сочась,

Но разве сердце — лишь испуганное мясо?

Я сердцем виноват — и сердцевины часть

До бесконечности расширенного часа.

Час, насыщающий бесчисленных друзей,

Час грозных площадей с счастливыми глазами…

Я обведу еще глазами площадь всей

Этой площади с ее знамен лесами.

Мы обнаруживаем повтор одного и того же слова в двух соседних строках:

Я обведу еще глазами площадь всей —

<Всей> этой площади с ее знамен лесами.

Очевидно, что площадь означает здесь в одном случае «площадь математическую», тогда как в другом — «площадь городскую». При этом с математической площадью проделывается то, что с ней, как с понятием абстрактным, сделать, строго говоря, невозможно: ее обводят глазами, т. е. совершается действие, обычное по отношению к открытому пространству города. Перед нами, таким образом, нечто вроде деконструкции устоявшегося языкового тропа, в свое время послужившего основой для образования термина. Поэт словно обязывает слово обнажить каждое из своих значений и оживить стершуюся от долгого употребления связь термина и некогда породившей его многозначной лексической единицы.

Корень: математика, ботаника, лингвистика

Повтор — отнюдь не единственное средство, позволяющее Мандельштаму обыгрывать в стихотворении терминологические и нетерминологические значения слов. Подобная игра, в частности, может служить кульминационной точкой в тех стихах, которые целиком принадлежат сфере «научной поэзии». Так, стихотворение «И я выхожу из пространства» (1933–1935) построено на соположении, взаимопроникновении трех начал: абстрактно математического, философского и природно-растительного.

И я выхожу из пространства

В запущенный сад величин

И мнимое рву постоянство

И самосознанье причин.

И твой, бесконечность, учебник

Читаю один, без людей, —

Безлиственный, дикий лечебник,

Задачник огромных корней.

Своеобразная оркестровка этого соположения выстраивается с помощью слов, которые вполне употребимы в общем литературном узусе, и в то же время большинство из них являются научными терминами, причем иногда у них имеется собственное значение в разных областях знания. Пространство, мнимые величины, постоянная, бесконечность — все эти термины из аппарата математики порой слегка видоизменяются или даже расчленяются так, что часть из них может быть принята за слова без терминологической составляющей, а часть, в свою очередь, — за осколки биологических терминов, также имеющих отношение к сюжету стихотворения (можно вспомнить, например, принятое в геоботанике со времен Дарвина словосочетание постоянство видов, подразумевающее то постоянство, которое является мнимым в перспективе теории Ламарка). Несколько особняком стоит лексика из арсенала философии, впрочем также отчасти пересекающаяся с элементами математического языка.

При этом не все опорные многозначные слова в данном тексте можно охарактеризовать как термины. В случае с амбивалентным использованием глагола рву не вполне оправданно даже говорить о многозначности как таковой, скорее перед нами одновременная реализация двух связанных значений глагола — рву = «уничтожаю» (письмо, связи) и рву = «срываю» (растения, цветы). Эта амбивалентность оттеняется двумя значениями эпитета безлиственный, равно актуальными для стихотворения, — не имеющий листов учебник и не упоминающий целебных листьев или лиственных растений лечебник (а заодно и лишенный листвы сад). И наконец, в последней строке этого насквозь «терминологического» текста появляется лексема корень, которая используется сразу в трех ее значениях, отражающих три смысловых потока стихотворения, — корень как математический термин, как общеязыковое название части растения, являющееся в то же время термином ботаническим (и даже медицинским), и как обозначение первопричины, происхождения, источника чего-либо. При этом, как кажется, допустимо отметить в данном контексте и еще одно значение — «корень слова», легко встраивающееся в метафорику учебных пособий и словесной игры как таковой.

Стыд и строй

Кроме того, в этом стихотворении уже проступает еще одна трудноуловимая особенность работы поэта с терминологией. Речь идет об использовании потенциала устойчивых сочетаний и специфических номинаций из обихода гуманитарного знания, будь то история, филология (лингвистика здесь стоит несколько особняком), право или философия. Граница между общеязыковым и научным значением и употреблением подобного рода квазитерминов или культурных клише (вроде родовой строй, самосознание, переселение народов и т. д.) куда более трудноопределима, чем в случае с терминологией точных и естественных наук, а иногда такой границы как будто бы и не существует вовсе. Тем не менее, сколь бы минимальна и почти неуловима ни была такая противопоставленность, поэт, как кажется, изыскивает средства для языковых манипуляций с нею и для сопоставления различных семантических оттенков, которые слово может принимать в составе «гуманитарного» термина, термина естественно-научного и в нейтральном с этой точки зрения регистре. Обыгрыванию, например, может подвергаться устойчивость, фразеологическая инертность «гуманитарного» термина в сочетании с некоторой стилистической неуместностью его употребления в языке поэзии.

В качестве относительно просто устроенного случая подобной игры можно вспомнить известный пример из стихотворения «Чтоб приятель и ветра и капель…» (март 1937):

Чтоб, приятель и ветра и капель,

Сохранил их песчаник внутри,

Нацарапали множество цапель

И бутылок в бутылках зари.

Украшался отборной собачиной

Египтян государственный стыд,

Мертвецов наделял всякой всячиной

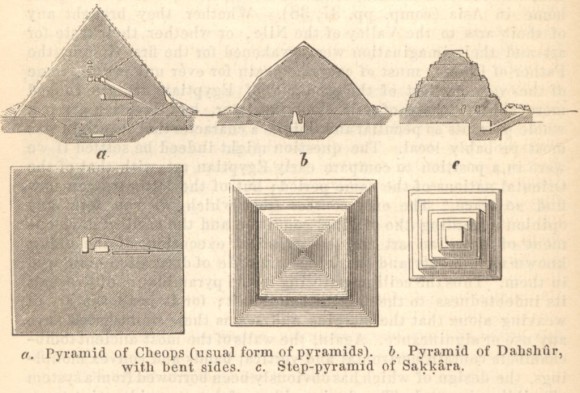

И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,

Утешительно-грешный певец, —

Еще слышен твой скрежет зубовный,

Беззаботного права истец…

Размотавший на два завещанья

Слабовольных имуществ клубок

И в прощанье отдав, в верещанье

Мир, который как череп глубок;

Рядом с готикой жил озоруючи

И плевал на паучьи права

Наглый школьник и ангел ворующий,

Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,

Рядом с ним не зазорно сидеть:

И пред самой кончиною мира

Будут жаворонки звенеть.

В строках украшался отборной собачиной / египтян государственный стыд явно эксплуатируется существование социально-исторического термина государственный строй. Собственно говоря, в одном из вариантов именно это сочетание, государственный строй, и фигурировало, лишь потом оно было заменено на государственный стыд. При этом конструкция государственный стыд оказывается более многослойной, поскольку, не утрачивая собственной семантики, она автоматически воскрешает в памяти и сочетание государственный строй (как в силу частотности и ожидаемости его употребления применительно к древним обществам, так и в силу фонетического подобия начальных частей слов строй и стыд). «Реконструированное» же государственный строй, коль скоро речь идет об изображениях на колоннах храмов, в пирамидах и в гробницах, ассоциируется, в свою очередь, не только с терминологизированной идеей политического устройства, но и с мыслью о грандиозном строительстве как таковом, едва ли не главной для современного читателя характеризующей приметой Древнего Египта. Таким образом, слово строй, исчезнув из текста, оставило по себе память как в качестве элемента термина, так и в качестве корневой основы целой группы общеязыковых единиц.

Впервые за многие годы мне удалось прочесть толковый анализ поздней поэзии Мандельштама

https://polit.ru/news/2021/05/13/lurye/

Л.К.