В классической мысли, которой наследует и воображение новой литературы (литература эпохи романа), никогда не удавалось до конца освободить мысль от воображения, сделать мысль инструментальной, так как сам акт мысли понимался как отведение для вещей мест, расстановка их внутри некоторого описания. Это могло становиться предметом критики, как у Платона в диалоге «Софист», но именно диалог Платона показывает, что даже и сам Платон не мог справиться с этой инерцией научной мысли постоянно обращаться к образам и делать расставленные по определенной схеме образы основанием своей динамики. Софист, согласно Платону, создает в мысли «подобия и представления» (είκαστικήν καί φανταστικήν, 236с7), — дело не в том, что его мысль произвольна, а в том, что она требует приблизить к очам ума то, что приближать не следует, счесть сразу понятым то, что еще предстоит понимать. Софист требует представлять мысль по тем законам, по которым мы представляем привычные вещи, уподобляя их друг другу, находя сходное и считая, что для движения мысли достаточно большего или меньшего сходства. Но если софист исходит из того, что скепсис ситуативен, появляясь тогда, когда сходство будет недостаточно весомо, то новая наука, которую мы связываем с именами Коперника и Галилея, чаще всего считает, что скепсис должен быть внедрен в саму структуру познания как необходимая часть научного метода.

Пока новая наука решает свои специальные задачи изучения предметности, не возникает никаких трудностей. Но как только познание оказывается частью эстетического опыта, то возникает целый ряд недоразумений. Новое искусство (искусство стилистического многообразия), которое мы знаем как искусство многослойного красочного письма, взяло за основу ту модель познания, которую предложил Платон, — от материальных вещей к обозначениям, а от обозначений к идеям; но инструментализировало ее, превратив в путь от материала через рисунок к красочному письму. Тогда идея стала пониматься как прежде всего уже установленное подобие, статичное и потому не могущее быть оспоренным ни с какой точки зрения, тогда как рисунок стал видеться способом мириться с действительностью, в котором уже есть некоторый скепсис, некоторая задумчивость.

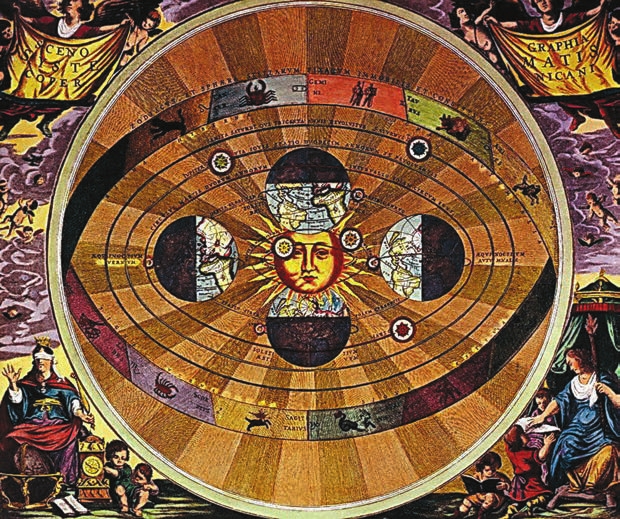

Получалось, что если мы начинаем рассматривать самый яркий объект, солнце, то, чем более он кажется «художественным», повинующимся законам искусства, тем более скептично мы начинаем относиться вообще к миру, к существованию окружающей реальности, подчиненной физическим или математическим моделям, схемам, «рисункам». Мир начинает выглядеть ненадежно, тогда как солнце оказывается единственным предметом любования, который напряженно созерцается и красочно описывается.

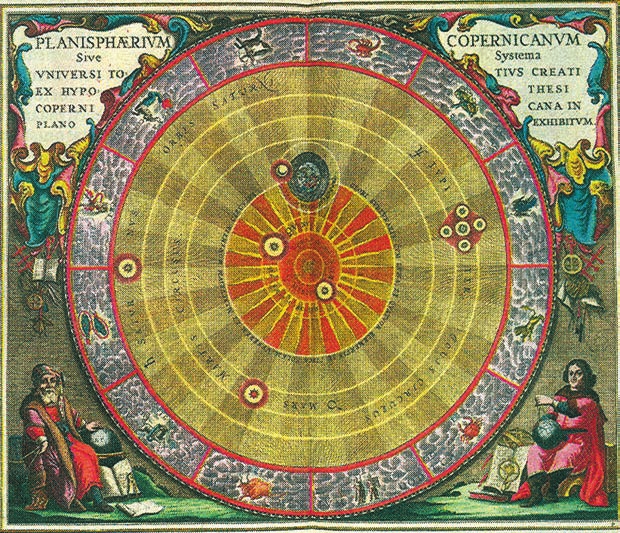

Система Коперника привлекла ученых Нового времени не только соответствием длительно наблюдаемым фактам, но и своей простотой и удобством, иначе говоря, возможностью прийти к выводам после множества споров и дискуссий, — но к таким выводам, которые оправдывают эти споры, заставляют почувствовать, что можно обойтись впредь без этих споров, но и что эти споры были не напрасны. Разумеется, это требует создания особой перспективы, не «эпической», в которой герои действуют в заранее заданных пределах, но «романной», в которой герой готов сломать все привычные рамки представлений о нем, чтобы перерасти себя. Тогда при всей драматичности развития героя оно и оказывается не напрасным, хотя сам герой обретает ту очевидность взгляда на себя, в свете которой любое другое отношение к себе будет неочевидным.

Романное отношение к системе Коперника мы находим в предисловии Анри Лебре (1657) к прославленному роману Сирано де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи Луны», в котором как раз критерий очевидности, в том числе логичности фантастических представлений, оказался важнее критерия правдоподобия: роман де Бержерака играет с общими местами (вроде утверждения о прямохождении как свидетельстве возвышенного характера человека), превращая их в повод для фантастического повествования о людях Луны. Лебре пишет: «Мысль о круговращении Земли также не нова, ибо еще Пифагор, Филолай и Аристарх утверждали, что Земля вертится вокруг Солнца, которое они помещали в центре мироздания. Левкипп и многие другие авторы говорили почти то же самое; но громче других заявил об этом в прошлом веке Коперник, опровергнувший систему Птолемея, которую до того разделяли все астрономы; теперь большинство из них придерживается теории Коперника, более простой и удобной…» Замечательное противоречие в высказываниях: оказывается, что геоцентрическая система была удачно оспорена еще в античности, но строкой ниже говорится, что ее разделяли «все астрономы», хотя только что выяснилось, что не все. Такое противоречие внутри одной фразы — икона романного отношения к вещам, когда преодоление обстоятельств оказывается настолько важным, настолько заслоняет весь горизонт, что уже можно не разглядывать сами обстоятельства.

В словах Лебре выстроено особое понимание авторитетного высказывания: это не то высказывание, которое принадлежит пророку или классическому писателю, но которое постепенно ищется и, чем громче заявляется, тем больше утверждает истину, уже не зависящую от случайных обстоятельств. Красноречие оказывается не способом победить в споре, но способом утвердить научную истину как классическую, заявляя о ней со всё большей очевидностью и ясностью. Если в классической риторике ясность (τρανότης) предписывалась и приписывалась похвалам, то здесь ясность становится доказательством объективного научного знания.

В античном рационализме динамический экфрасис (постоянная ориентация самого дискурса на детализированность, описательность и имитацию движения вещей, фиксируемых словами и наименованиями) обеспечивал динамическое восприятие картины: нужно было описывать как можно живее происходящее на картине, и такое описание создавало наиболее живое впечатление от увиденного в воображении создания. Риторическое слово, оживая на глазах, внушая живые впечатления, делало живым даже то, что мы не только видеть, но и представлять умеем только как неподвижное, — так доказывалась сила сказанного слова. Культура экфрасиса (в широком смысле — как необходимая часть античной литературно-риторической культуры) позволила бы без проблем принять любую космологическую систему, будь то геоцентрическая или гелиоцентрическая: не важно, движется ли сам наблюдатель наблюдаемого движущегося объекта, но важно, насколько сильные слова имеет этот наблюдатель, чтобы понять движущуюся систему.

Но при этом конечно, экфрасис имел определенные издержки в культуре, прежде всего он внес вклад в создание эллинистического вкуса к мелкому, хрупкому, к тому, что сразу впечатляет и поэтому сразу имеет высокую динамику. Само слово «идиллия» означает «малый вид», иначе говоря, «малый жанр» (вне зависимости от того, объясняем ли мы «жанр» как явление видимых искусств или как явление литературы), — схолиасты, объясняя Феокрита (древнегреческий поэт III века до н. э., известный преимущественно своими идиллиями. — Ред.), говорили, что пастушеская поэзия и есть смешение различных «жанров» в едином обозримом «малом жанре». И именно когда эстетическое переживание, после реформы Канта, стало выстраивать себя не вокруг вещей с их размерами, привлекательностью, хрупкостью, а вокруг эстетических идей прекрасного и возвышенного, латентный конфликт между жанровыми нормами экфрасиса и систематизирующими нормами наблюдения сделался открытым конфликтом и литературное воображение оказалось далеко от научного.

Конфликт экфрасиса как имитации динамичной картины и нормативного наблюдения не мог переживаться остро в эпоху Ренессанса, который настаивал на том, что одни и те же термины могут употребляться в различных искусствах, потому что общая логика создания искусств важнее правил отдельных ремесел. Романтизм перенес универсализм из области дискурсивных правил в область текущего опыта, и сразу же оказалось, что солнце начинает переживаться как живое солнце, а взгляд на мир начинает приобретать черты не только простого наблюдения, но и художественного опыта. Писатель-романтик Вакенродер называл музыку «новым солнцем», а Новалис требовал «живописных глаз» не только художника, но и поэта. Солнце оказывается живо и эстетически переживаемым, а мир начинает также видеться и в художественном ключе. Нужно было сделать мир как можно динамичнее, чтобы он был убедителен и для художника, а не только для ученого.

Романтизм мог с увлечением относиться к системе Коперника как именно к возможности наблюдать движение изнутри движения. Скажем, она воспевается как образ вальса при свечах, в блеске платьев и бриллиантов, в стихотворении «Вальс» Владимира Бенедиктова (1856), позднем итоге романтического мироощущения, — очевидно, что свечи и бриллианты оказываются светилами, с их мнимым движением, но на самом деле только головокружение во время танца заставляет видеть в закрепленных на стене светильниках вращение светил, — вращаемся прежде всего мы: блеск бриллиантов на танцующих отождествляется с движением планет, тогда как светильники оказываются подобием неподвижного Солнца. Но, несмотря на стройность такого видения вальса, сразу оказывается понятно, что как образ это может быть только образом головокружительного движения, а не стройности.

Смешение эстетического переживания и наблюдения могло благополучно разрешаться только в романах, посвященных самим художникам, в которых уже не экфрасис становится динамической моделью для искусства, но само искусство понимается как наиболее динамическое представление жизни мира. В романе Людвига Тика «Странствия Франца Штернбальда» (1798, вторая редакция — 1828), который представляет читателю годы учения, они же годы странствий, ученика Альбрехта Дюрера, одним из центральных эпизодов оказывается живописная иллюстрация ко всей «Комедии» Данте. Такой ход обычен для романов Тика, сравнивающего и своих героев со старинными портретами. В оригинале картина Орканьи (итальянский живописец, скульптор и архитектор XIV века. — Ред.) названа «подобием» (Gleichniss), термином, который обычно означал «икону» (классическая культура различает «икону» как внешне похожее изображение и «идола» как узнавание предмета в несходном с ним «виде», скажем, Аполлона в священном дереве). Иначе говоря, мы читаем экфрасис (точнее, видим элементы экфрасиса, встроенные в гетерогенные ему нормы повествования), но должны видеть иллюстрацию, которая не просто движется в глазах нашего воображения, но которая увлекает нас с той же силой, с какой может увлечь только Вселенная: «И действительно, на его большой картине изображена вся жизнь человеческая, понимаемая в самом горестном духе». Горесть означает прежде всего быстротечность жизни, ее нахождение на грани смерти.

От такого понимания искусства как наиболее динамической стороны жизни один шаг до понимания Вселенной как произведения искусства и Солнца как единственного живого переживания настолько динамичного, что в свете этой яркой динамики можно забыть о горечи человеческой жизни. Тогда коперниканская модель и динамическое восприятие Солнца как самого подвижного начала не противоречат друг другу, но гармонируют друг с другом: Солнце приходит как утешение, а не как часть горестной картины.