Черепаха — символ неспешности, защищенности и устойчивости, недаром в некоторых космогонических системах она держит на себе Землю, нередко даже со слонами. Все эти черты черепаха обрела благодаря костяному панцирю, удивительной структуре, не имеющей аналогов в современном животном мире. Вопрос о его происхождении не дает ученым покоя почти два века. Панцирь черепахи состоит из верхней половины (карапакса) и нижней (пластрона), связанных костными мостиками. Пластрон образовался из гастралий — брюшных ребер, не прикрепленных к другим костям. Карапакс составлен из разросшихся грудных ребер и позвонков. Анализируя окаменевшие кости предков черепах, можно видеть, как ребра постепенно расширяются и сливаются, образуя панцирь (рис. 1), на формирование которого потребовалось около 50 млн лет.

![Рис. 1. В ходе эволюции из расширившихся ребер первых черепах сформировался панцирь. Из [3] с модификацией](http://trv-science.ru/uploads/210-0046-580x289.jpg)

Ребра у черепах не только расширились — их количество сократилось с 18 до 9, и туловище утратило гибкость. Между тем рептилии перемещаются изгибая тело: чем больше изгиб, тем шире шаг и выше скорость. Обладая крупной и жесткой грудной клеткой, черепахи широко шагать не могли и обрекли себя на черепашью скорость (рис. 2Б).

![Рис. 2. Ни глубоко вздохнуть, ни широко шагнуть. А. Затрудненное дыхание. Положение ребер при вдохе показано голубым, при выдохе — черным. Б. Неподвижные ребра не позволяют черепахе изгибать тело при ходьбе. Синим цветом обозначены легкие. Из [3] с модификацией](http://trv-science.ru/uploads/210-0048-580x353.jpg)

Возможно, такими пластинками были покрыты и некоторые древние черепахи. Недавно палеонтологи из Соединенных Штатов и Швейцарии описали сухопутную рептилию Chinlechelys tenertesta, жившую около 210 млн лет назад [2]. В переводе с латыни ее название означает «черепаха с тонким панцирем». Это одна из самых примитивных черепах, по-видимому сухопутная. Карапакс у нее действительно очень тонкий: от 1 до 3 мм при диаметре около 35 см. Шея этой черепашки была утыкана остеодермальными шипами, а ребра, хотя и широкие, не полностью срослись с карапаксом. Исследователи даже предположили, что панцирь черепахи — сложная структура, образовавшаяся из пластинок кожной брони, которые в ходе эволюции укрупнялись, срастаясь постепенно друг с другом, а также с ребрами и позвоночником.

В общем, была у черепах возможность прикрыть туловище чем-то твердым, не обрекая себя на неудобства, создаваемые массивной и неподвижной грудной клеткой. Доктор Лайсон и его южноафриканские коллеги предположили, что широкие ребра возникли не для защиты, а как приспособление к роющему образу жизни [3]. На эту идею их натолкнуло изучение окаменевших остатков Eunotosaurus africanus, обнаруженных на территории бассейна Кару в Южной Африке. Главную, судьбоносную находку, без которой гипотеза о роющем образе жизни первых черепах не смогла бы возникнуть, сделал восьмилетний мальчик Кобус Сниман, обнаруживший на ферме своего отца прекрасно сохранившийся скелет эунотозавра со всеми конечностями и пальчиками (рис. 3).

![Рис. 4. Адаптации скелета Eunotosaurus africanus к роющему образу жизни: массивная грудная клетка, короткая шея, кости, которые выдерживают большие нагрузки и позволяют прикрепить мощные мышцы. Кисти передних лап крупные, с широкими когтями на пальцах [3]](http://trv-science.ru/uploads/210-0050-327x600.jpg)

Головой и шеей тоже упираться удобно. У эунотозавра короткий череп лопаточкой, способный выдержать большие механические нагрузки, а к широкой затылочной области можно прикрепить мощные шейные мышцы. Шейные позвонки короткие и массивные, прочно соединены друг с другом, а шейные ребра придают телу веретенообразную форму. Кости передних конечностей также имеют специальные выросты для крепления объемной мускулатуры, кисти широкие, крупнее, чем на задних лапах, пальцы с короткими фалангами, последние фаланги расширены. Судя по структуре костной ткани передних конечностей, они могли выдерживать сильное сжатие, то есть предназначались именно для копания. Те же особенности скелета встречаются у одонтохелиса и древних черепах, живших позже, — очевидно, рытье сыграло значительную роль в черепашьей эволюции. Ими обладают и современные роющие черепахи-гоферы (Gopherus).

Исследователи отмечают, что многие особенности передних конечностей, говорящие в пользу роющего образа жизни, сходны с теми, которые вырабатываются при плаванье. Однако широкие когтевидные фаланги на концах пальцев явно предназначены для копания и разрывания субстрата. При плаванье они не помогут, и у нероющих таксонов таких фаланг нет.

В распоряжении ученых оказалась редкая находка — череп эунотозавра с сохранившимся склеротическим кольцом. Это костная конструкция, на которой лежит глаз: видимая радужная оболочка располагается на внешней стороне, а хрусталик — на внутренней, поэтому зрачок не может быть больше центрального отверстия склеротического кольца. Находка позволила оценить размер глаз эунотозавров (около 1 см в поперечнике) и их чувствительность к свету. При диаметре зрачка 1,41 мм светочувствительность глаза была очень низкой, как и у современных роющих животных, в том числе черепах-гоферов, амфисбен и червяг. Но, в отличие от червяг и амфисбен, которые проводят большую часть времени под землей и глазки имеют маленькие, у эунотозавров были большие глаза: очевидно, норы они использовали как укрытия, а охотились на поверхности.

Судя по анатомическим особенностям скелета, строению костной ткани и отложениям, в которых эти кости найдены, Eunotosaurus обитали на суше, рядом с пересыхающими водоемами. Первые черепахи, обладавшие настоящим панцирем, Proganochelys и Palaeochersis, хотя и жили на берегах прудов и озер, также были наземными. Пожалуй, первым представителем морских черепах стал Odontochelys. Ученые полагают, что освоить водную среду ему помогло строение роющих передних лап, которое облегчает плаванье.

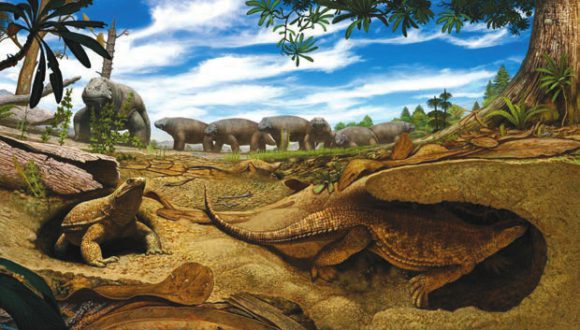

В среднем и позднем пермском периоде бассейн Кару был засушливым местом, а в начале триаса там стало еще суше. Эунотозавры жили как раз на стыке этих двух периодов (рис. 5). Многие современные обитатели засушливых мест спасаются от жары и обезвоживания, зарываясь в землю. Скорее всего, эунотозавры поступали так же. Исследователи полагают, что роющий образ жизни позволил черепахам уцелеть при массовом вымирании видов в конце пермского — начале триасового периодов. Причиной вымирания, возможно, стало резкое изменение климата, ставшего очень сухим и жарким. Черепахи пересидели этот стресс в норах.

Ранняя роющая стадия эволюции черепах определила их дальнейшую судьбу. Широченные ребра, которые изначально должны были придать телу устойчивость и жесткость, разрослись настолько, что образовали панцирь. Новая структура приобрела новые функции, и теперь панцирь защищает черепах на суше и в воде. Есть, правда, хищники, которые умеют его разбивать.

- Lyson T. R., et al. Origin of the unique ventilatory apparatus of turtles // Nat. Commun. 2014. 5. 5211. doi: 10.1038/ncomms6211.

- Joyce W. G., et al. A thin-shelled reptile from the Late Triassic of North America and the origin of the turtle shell // Proc. Biol. Sci. 2009. P. 507–513. doi: 10.1098/rspb.2008.1196.

- Lyson T. R., et al. Fossorial Origin of the Turtle Shell // Current Biology. 26. 1 –8. doi: 10.1016/j.cub.2016.05.020.