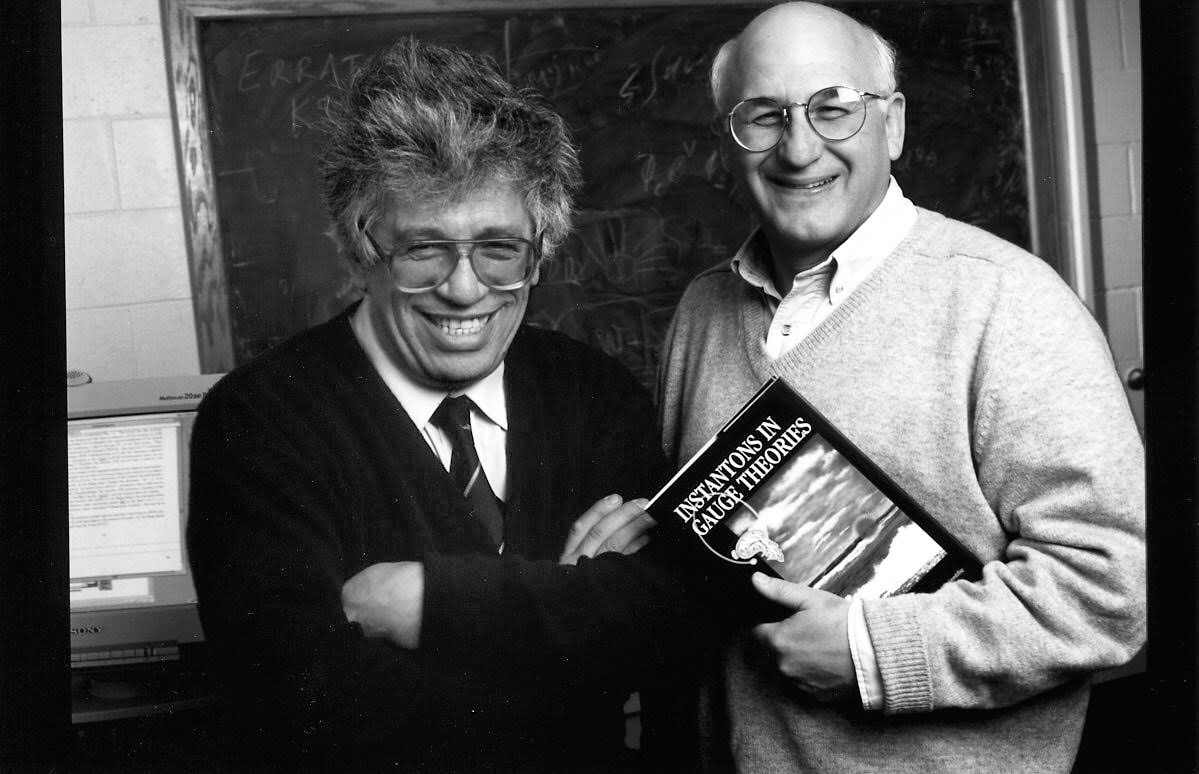

В 2016 году профессор Университета штата Миннесота (США) Михаил Шифман и Аркадий Вайнштейн, а также их коллега Натан Зайберг (Nathan Seiberg) из Института передовых исследований Принстонского университета стали лауреатами одной из высших наград в физике — медали Дирака [1]. О своих исследованиях Михаил Аркадьевич Шифман рассказал Наталии Деминой.

— Можно ли то, чем Вы занимаетесь, объяснить простому человеку на пальцах? Какие научные результаты были отмечены столь высокой наградой?

— На пальцах этого не объяснишь, но об общей концепции я, пожалуй, могу рассказать. Давайте начнем с того, что посмотрим на всё, что нас окружает. Включая нас самих. Всё сделано из материи. Из уроков химии мы знаем, что такое материя: каждый атом состоит из ядра и электронного облака. Динамика электронов понятна и легко описывается, потому что есть уравнение Шрёдингера, которое можно решить.

В свою очередь ядро состоит из протонов и нейтронов (эти частицы Лев Борисович Окунь назвал адронами). Для описания взаимодействия адронов в 1930-х годах было введено понятие сильного взаимодействия (в отличие от гравитационного или электромагнитного). Сила взаимодействия этих частиц настолько велика, что обычные методы теории поля, которые мы применяем в релятивистской квантовой механике, здесь не работают. То, что они не работают для сильных взаимодействий, стало понятно где-то в начале 1950-х годов. И стало ясно, что надо вырабатывать какие-то новые подходы к сильным взаимодействиям, тем более что в 1950–1960-х годах появилось много новых адронов, их стали производить на ускорителях. Все они, конечно, короткоживущие, но их очень много.

Следующий шаг был сделан в конце 1960-х — начале 1970-х, когда физики обнаружили, что все адроны, включая протоны и нейтроны, составляющие основу нашей материи, являются не фундаментальными частицами, а составными. И состоят они из кварков и глюонов, которые их склеивают. Кварки и глюоны напрямую увидеть невозможно, потому что их взаимодействие на больших расстояниях настолько сильно, что не дает им улететь друг от друга.

На малых расстояниях, когда вы сдвигаете кварки и глюоны близко друг к другу, они взаимодействуют слабо, и для этого физики теорию уже придумали. Она была развита в 1970–1980-х годах, начиная с 1973-го, когда Дэвид Гросс (David Gross), Дэвид Полицер (David Politzer) и Фрэнк Вильчек (Frank Wilczek) открыли эффект асимптотической свободы, за что и получили Нобелевскую премию по физике 2004 года [2]. Они поняли, как описать взаимодействие между кварками на малых расстояниях. Сейчас мы можем ответить практически на любой вопрос из области малых расстояний.

Что касается больших межкварковых расстояний — так называемого невылетания (конфайнмента) кварков, — то с таким явлением мы раньше никогда не встречались. Ведь что мы видим в природе, которая нас окружает? Если есть два объекта, которые как-то взаимодействуют друг с другом, то, чем дальше они разведены, тем слабее это взаимодействие. Скажем, две планеты — чем дальше вы их разнесете, тем слабее они взаимодействуют. Кстати, это хорошо, потому что иначе никакая планетарная структура или Солнечная система существовать бы не могли, мы все слиплись бы в один большой комок, и ничего хорошего бы не было. И никого.

Явление, с которым мы столкнулись в мире адронов, в этом смысле почти уникально (есть одно исключение, но про него долго рассказывать, и мы его опустим). Когда у вас есть два кварка и вы пытаетесь их отсоединить друг от друга, развести на большие расстояния, то потенциал их взаимодействия становится всё больше, между ними формируется некая «трубка» или «резиночка». По мере того как увеличивается расстояние между кварками, эта «резиночка» просто удлиняется. Развести частицы на бесконечное расстояние невозможно, потому что это требует бесконечной энергии.

Такова область физики, которой я почти всю жизнь занимаюсь. С перерывами на разные другие темы. Что можно сказать о сильных взаимодействиях в рамках теории поля и можно ли придумать какое-то теоретическое объяснение этому явлению?

Сначала мы придумали «правило сумм SVZ» (SVZ sum rules — Шифмана, Вайнштейна, Захарова), которое частично ответило на вопрос квантовой хромодинамики (КХД), науки, описывающей взаимодействие кварков и глюонов. Почему я говорю «частично»? Потому что этот метод не отвечал полностью на все вопросы о деталях динамики частиц. Он лишь позволял, зная некоторые вакуумные конденсаты, которые мы ввели в теорию, зная несколько фундаментальных параметров, предсказать свойства большого количества разных адронов, в частности протонов и нейтронов.

Конечно, всегда хотелось бы пойти дальше и построить теорию, которая отвечала бы на все вопросы, даже тонкие. Например, что за «трубка» формируется между кварком и антикварком? Почему ее нельзя порвать? Каковы ее свойства? Каков механизм ее формирования? Эти вопросы были поставлены еще в 1973 году и, несмотря на много попыток на них ответить, пока сделать это не удавалось.

Были какие-то догадки и гипотезы, но ни одна из них не была успешной. Что изменилось со временем? Стало понятно, что в квантовой хромодинамике, в рамках которой физики описывают мир сильных взаимодействий частиц, этот вопрос решается безумно сложно. В качестве замены аналитической теории сейчас применяют численный (так называемый «решеточный») метод, который даже дает многие статические параметры с неплохой точностью, скажем, для масс адронов, их магнитных моментов и других свойств частиц. Но, к сожалению, этот метод не отвечает на вопрос «Как это всё происходит?». Компьютер в этом смысле действует как черная дыра. Ты туда что-то засунул, он пошуршал — и на выходе выдал искомое число.

Где-то с 1980-х годов стало понятно, что задача невылетания кварков не будет решена быстро, и непонятно, будет ли она полностью решена вообще. Однако у квантовой хромодинамики есть «родственники», они тоже называются калибровочными теориями, но они суперсимметричны. Что это означает? Чтобы «суперсимметризовать», например, глюоны, переносящие сильные взаимодействия (их спин — единица), к ним нужно добавить глюино (поле со спином ½). Каждая частица из нашего мира получает суперпартнера. Все частицы как бы удваиваются.

Суперсимметрия в нашем четырехмерном мире была придумана еще в 1971–1972 годах в работе физика из теоротдела ФИАНа Юрия Абрамовича Гольфанда и его аспиранта Евгения Лихтмана [3]. К сожалению, их публикация прошла малозамеченной; кроме Волкова и Акулова в Харькове, ее никто не заметил. Но, тем не менее, когда суперсимметрия через пару лет была «переоткрыта» на Западе, туда набежало много народу и она превратилась в огромную область, целую индустрию.

Первые приложения суперсимметрии были придуманы для теории слабой связи, где можно пользоваться старыми методами — т. е. теорией возмущения Фейнмана. Эти приложения были направлены на то, чтобы построить модель нашего мира, которая пришла бы на смену ныне существующей Стандартной модели. Стандартная модель абсолютно самосогласована, но в ней есть один или два концептуальных вопроса, на которые не очень понятно, как отвечать.

Для того, чтобы на них ответить, физики стали пытаться применять суперсимметричные модели. Начало этого направления было положено двумя влиятельными работами Эдварда Виттена (Edward Witten). Эта область теперь тоже стала очень большой, был построен Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе, чтобы найти частицы-суперпартнеры, но пока их исследователи не видят. Ответ на вопрос, существуют ли такие частицы, мы узнаем не завтра, а, может быть, через несколько лет (если быть оптимистом).

Если бы первооткрыватель суперсимметрии Юрий Гольфанд (1922–1994) был жив (а его коллега Евгений Лихтман, слава богу, еще в добром здравии), то рано было бы бежать за Нобелевской премией. Потому что этот аспект суперсимметрии пока не подтвержден экспериментально.

Но у суперсимметричных теорий есть другие аспекты, которые уже играют очень важную роль в качестве «лабораторного оборудования». Эффективность суперсимметрии настолько велика, что на некоторые вопросы о сильном взаимодействии, на которые в несуперсимметричных теориях мы ответить не можем, можно дать ответ в рамках суперсимметризации. И первое наблюдение такого рода в четырехмерном пространстве было сделано нами еще в ИТЭФе — В. Новиковым, А. Вайнштейном, В. Захаровым и мной.

Мы занимались тогда поляковскими инстантонами и поняли, что в суперсимметричных теориях из них можно получить гораздо больше информации, чем обычно предполагалось. Это были работы 1982–1983 годов. Потом как-то так получилось, что с 1985 года мы остались работать над этой темой с Аркадием Вайнштейном вдвоем. Теперь, оглядываясь назад, кажется, что задача была простой, но для нас она тогда была мучительной. Можно сказать, что она высосала из нас все силы. Но мы продолжали ею заниматься и в 1986 году напечатали статью, которая прояснила все достигнутые раньше успехи. Потом она появилась в журнале Nuclear Physics.

Потом настал конец 1980-х — довольно нервные годы. Сначала в США уехал Аркадий, а потом, год спустя, перебрался в Америку и я. В общем, несколько лет мы этой темой не занимались. Зато ею очень активно занимался Нати Зайберг. У него в Принстоне были чудесные соавторы, и они невероятно продвинули суперсимметричные методы в сильной связи, с помощью суперсимметрии получили большое количество точных результатов.

Зайберг придумал «дуальность Зайберга», что было невероятным продвижением. По-моему, это было в 1994 году. Потом Натан Зайберг и Эдвард Виттен (Edward Witten) сделали важный шаг в теории, которая является двоюродным или более удаленным «родственником» нашей квантовой хромодинамики и имеет расширенную суперсимметрию (суперзарядов в ней больше, чем минимальное число). Эта теория была придумана еще в середине 1970-х годов. Зайберг и Виттен первыми поняли, что, чем больше суперсимметрия, тем больше ее сила. И они стали в этой теории искать точные решения разного типа.

И — это был прорывной результат — они поняли, как в этой теории формируется «трубка», которая протягивается между кварком и антикварком и не дает им разойтись. Это было первое теоретическое обоснование некоторых старых гипотез.

Тут, конечно, я оставил другие дела и понял, что надо заниматься этой темой плотно. Тем более что в Университете штата Миннесота (США) мы с Аркадием оказались в соседних кабинетах, чего никогда не было в России — нам приходилось летать туда-сюда из Москвы в Новосибирск.

Следующая очень важная для меня работа была в 1996 году. Я на полгода поехал в ЦЕРН и там встретил постдока Георгия (Гию) Двали, которого знал еще по моим поездкам на школу физики в Бакуриани в Грузии. Мы вспомнили былые дни, гору Кохту и разговоры о физике… И в ЦЕРНе нам вдвоем удалось получить некоторые точные результаты для доменных стенок в суперсимметричной теории Янга — Миллса.

Честно говоря, я этого не ждал. Причем мы получили совершенно точный ответ для напряженности (напряженность — это энергия на единицу площади). И это дало некоторый новый импульс — почти сразу после публикации нашей работы с Гией была опубликована работа Виттена, где он объяснил, что в теории струн то, что мы нашли, — это есть D-браны, а не что-нибудь иное.

В общем, начиная с 1996 года я редко отвлекался на другие темы, занимался суперсимметричными теориями в сильной связи. В 2003 году к нам в Миннесоту приехал Алексей Юнг из Санкт-Петербурга, мы с ним как-то хорошо сработались. Он очень вдумчивый исследователь, мы дополняем друг друга, потому что я более эмоциональный человек, а он более спокойный. Зачастую он делает то, что с первого взгляда кажется абсолютно нерешаемым. Это особый талант.

Я не ожидал, что когда-нибудь получу премию Дирака. Предыдущие медалисты — и Александр Поляков, и Александр Замолодчиков, и Людвиг Фаддеев, и Фрэнк Вильчек, и Хуан Малдасена (Juan Martín Maldacena), а первые медалисты — Яков Зельдович и Эдвард Виттен… [4] И вдруг мы с Аркадием попали на этот «олимпийский пьедестал». Конечно, это очень приятно.

— Помните ли Вы ответ Ильфа и Петрова на вопрос «Как вы пишете вдвоем?»? А как Вам удается работать в соавторстве?

— Во-первых, это связано с тем, что я, честно говоря, не люблю работать один. Если мне что-то приходит в голову, я очень люблю тут же с кем-то поделиться. Такое свойство моего характера, не знаю, достоинство ли это или недостаток. Аркадия я считаю своим учителем, я об этом не раз уже говорил. Хотя формально моим научным руководителем был Борис Лазаревич Иоффе в ИТЭФе, но, когда я только поступил в аспирантуру, он на год уехал в Чехословакию — строить атомную электростанцию. И я остался без всякого руководства.

Если бы в это время не приехал из Новосибирска на год Аркадий Вайнштейн, неизвестно, что бы со мной было. Его дочке нужно было лечить позвоночник, а такая клиника была только в Москве. И они всей семьей приехали на год в столицу — такое счастливое совпадение. Аркадий на семь лет старше меня. Конечно, он уже знал литературу по данной теме: что интересно, что неинтересно. Вот так мы с ним и зацепились.

Познакомил нас Валентин Иванович Захаров, который с Аркадием до этого много лет работал, но по другой теме. И у нас получилось удачное сотрудничество. Оно было непростым, потому что требовало очень много усилий: Аркадий — перфекционист, если он видит какой-то элемент задачи недоделанным, он никому не даст спуску, в первую очередь себе, пока этот элемент не будет доделан. Говорят, таким же был Вольфганг Паули. Но этот стиль очень изматывает.

Вдобавок наши обычные проблемы: в ИТЭФе для того, чтобы напечататься, нужно было получать кучу разрешений, это было долгим и непростым процессом. Когда Аркадий был в Новосибирске, мы всё время разговаривали по телефону. А в ИТЭФе телефонные разговоры нам не оплачивались, всё за свои деньги. Правда, Аркадию в Новосибирске оплачивали. Вот таким был московский этап моей жизни.

Здесь же, в США, академическая жизнь устроена по-другому, здесь водоворот событий и людей, люди приезжают и уезжают. Здесь мы читаем лекции, чего в Москве регулярно не было. Обычно мы с Аркадием читаем в разное время, так что труднее общаться. Но появились другие соавторы и у меня, и у Аркадия — мы, в частности, работали с Михаилом Волошиным, он тоже в нашем институте. Но по суперсимметричным теориям начиная с 2003 года — это в основном Алёша Юнг, он приезжал

регулярно на полгода. Сейчас, к сожалению, у меня закончились деньги, чтобы оплачивать ему достойное полугодовое пребывание здесь. Не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что он будет и дальше приезжать, ему здесь очень нравится. Здесь огромное количество велосипедных дорожек, можно доехать куда угодно. Это для него отдельное притяжение.

— Надеюсь, что премия Дирака позволит найти грант.

— Может быть, может быть. Я буду стараться, может быть, что-то получится.

— То, чем Вы занимаетесь, — это математическая абстракция. А как математическая абстракция позволяет физикам решать проблемы реального мира?

— Во-первых, она уже не совсем абстракция, но она еще и не превратилась в теорию нашего мира. Как я уже сказал, на БАКе суперсимметрию пока не видят. Но если ее увидят, то она будет не той суперсимметрией, которой я сейчас занимаюсь, не той суперсимметрией, которая уже (начиная с 1983 года) позволила в качественном смысле понять механизмы сильного взаимодействия в квантовой хромодинамике — невылетание кварков, которое раньше было совершенно непонятно.

Числа физики как-то умели получать — до развития компьютеров их получали с помощью наших правил сумм, потом, когда компьютеры улучшились, много стали получать в рамках решеточной версии КХД. Но это просто конкретные числа. А понимания не было. Сейчас оно во многом есть, хотя, к сожалению, пока не в нашей «обычной» хромодинамике.

Хромодинамика и суперсимметричная хромодинамика — это близкие родственники. Детали, может быть, немного различны, но концепция, концептуальные детали должны быть одинаковы. Более того, идея состоит в том, чтобы со временем приблизиться, насколько это возможно, к нашей хромодинамике, где нет глюино, нет суперпартнеров. Это трудная дорога, но на ней тоже есть успехи.

Мы с Алёшей Юнгом в последнее время много этим занимаемся, пытаемся как-то снизить степень суперсимметрии, продвинуться ближе к несуперсимметричным теориям. Нам удалось найти несколько несуперсимметричных примеров исходя из ситуаций, которые впервые были обнаружены в суперсимметричных теориях. В 2003–2004 годах были открыты «трубки» нового типа, которые «намертво» связывают кварк с антикварком. Они стали называться «неабелевыми трубками» (или «неабелевыми струнами» [5]). Этим занималась сначала итальянская группа (в ней был и Алексей Юнг), а чуть позже — Алёша и я.

Сначала неабелевы трубки были открыты в очень узкой версии суперсимметричной квантовой хромодинамики. Потом их стали обобщать и мы, и другие исследователи. Выяснилось, что они существуют и в обычных теориях, не суперсимметричных. Причем не только в физике высоких энергий, но и в физике конденсированного состояния — обобщении абрикосовских вихрей.

Пусть в случае конденсированного состояния это довольно тонкий эффект, зато его можно быстро измерить. Вы получаете предсказание, и сразу же делаются эксперименты на маленькой лабораторной установке, а не на ускорителях. Поэтому это уже какие-то выходы в наш обычный мир. Такие же «трубки» получаются даже в квантовой хромодинамике при нагреве до высоких температур, то есть в ионных столкновениях. Таким образом, уже сейчас можно что-то перенять из теории суперсимметрии и прямо и непосредственно перенести в наш мир. Но это пока маленький процент, нельзя сказать, что это даже половина суперсимметричных достижений.

Но и задача очень сложная. В 1970-х годах физики думали, что решат эту проблему невылетания кварков очень быстро. Важным шагом был 1998 год, когда Малдасена, Поляков и другие придумали голографию между калибровочными теориями и гравитацией. В те годы в Принстоне был гигантский подъем. И они думали, что, когда они вот-вот решат какие-то классические уравнения гравитации, это станет исчерпывающим ответом для теории Янга — Миллса, квантовой хромодинамики в сильной связи.

Благодаря их усилиям были решены несколько важных задач, но к общему решению в результате этого прорыва мы придвинулись лишь на один шажок. Может быть, общее решение вообще не будет найдено. Будут отдельные комбинации каких-то частных решений, может быть, для расчетов будут использоваться комбинации каких-то численных методов, но в любом случае — чем дальше идешь, тем больше пройдешь. Если не пытаться, то ничего и не получится.

— Есть ли у Вас ожидания новых открытий в Новой Физике, получится ли в ближайшем будущем совершить выход за Стандартную модель?

— Как я уже говорил, это другая область суперсимметрии, и в ней, кстати, происходят похожие процессы. В середине 1970-х и в начале 1980-х физики решили: давайте-ка мы заменим Стандартную модель на суперсимметричную Стандартную модель, нам будет гораздо лучше и мы решим все проблемы. Однако все проблемы решить не удалось. Даже если на БАКе через несколько лет откроют суперсимметрию, это будет совсем не то, чего ожидали в 1980-е годы. Но пока на этом направлении революционных прорывов нет. Видимо, какую-то подсказку нам Бог еще не дал. Ученые не боги, они не могут всё знать, мы будем двигаться вперед отдельными шагами.

Михаил Шифман

Беседовала Наталия Демина

1. http://trv-science.ru/2016/08/23/igra-v-pryatki-v-11-mernom-prostranstve/

2. nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2004/

3. http://tay-kuma.livejournal.com/883761.html

4. ictp.it/about-ictp/prizes-awards/the-dirac-medal/the-medallists.aspx

5. http://trv-science.ru/2015/04/07/kak-iz-flejty-sdelat-saxophone/

«Натан Зайберг (Nathan Seiberg) из Института передовых исследований Принстонского университета»

Уточнение: Институт передовых исследований (Institute for Advanced Study) в Принстоне не имел и не имеет формальных связей ни с Принстонским университетом, ни с каким-либо другим учебным заведением. См. хотя бы в Википедии.