В нынешние юбилейные дни (24 октября автору «Москва — Петушки» исполнилось бы 80 лет) в статьях и заметках о Ерофееве, а также в теле- и радиопередачах, посвященных ему и его поэме, часто употребляются эпитеты «трагическая», «безнадежная», «экзистенциальная»… Для использования всех этих и подобных им эпитетов, разумеется, имеются веские основания. Но при подобном «насупленном» подходе к Ерофееву и его главному произведению совершенно игнорируются если не самые важные, то уж точно самые обаятельные свойства и поэмы, и личности ее автора — прелестная легкость и естественная веселость.

«Веня был веселый. Худшее, что он мог сказать о человеке: „Совершенно безулыбчивый“, — вспоминает близкий ерофеевский приятель Марк Гринберг. — А сам он как-то замечательно улыбался. Слово „веселый“ надо, конечно, уточнить. Он был совсем не из тех, кто в обществе сыплет анекдотами, хотя вполне мог ценить это в других… Нет, в нем было прекрасное сочетание готовности видеть смешное, улыбаться. Он не так уж много смеялся — скорее именно улыбался, но как бы на грани смеха. Меня эта улыбка завораживала, почти на бессознательном уровне, этого не передать».

«У Ерофеева потрясающей была улыбка, — вторит Гринбергу Сергей Филиппов. — Cначала вот тут вот уголки глаз начинали улыбаться, а потом это доходило до губ, и он всегда немножко как-то… ну, знаете, вот человек, который рот сдерживает, чтобы не расплыться в полной улыбке. Всегда она была абсолютно искренна и очень такая, что называется, лучезарная. Вот. Всегда такой кусочек солнышка, да, появлялся — разгорался».

Трогательное и ценное свидетельство оставила для нас близкая подруга Венедикта Ерофеева Лидия Любчикова, о которой самые разные и иногда не очень добрые люди из окружения автора «Москвы — Петушков» вспоминают как об исключительно добром и светлом человеке. «Один раз мы до того с ним досмеялись, что уже не могли остановиться, — рассказывала Любчикова. — Я ему показала палец, он закатился, перегнулся, прижал руки к животу, уже болевшему от смеха. Для него очень характерно было так смеяться — практически ни от чего, как в детстве — всё смешно. Я в нем много видела ребяческого, наивного, нежного».

То, что верно о Венедикте Ерофееве, верно и о его поэме «Москва — Петушки». Читательское впечатление от нее едва ли не лучше всех сформулировала старшая сестра Ерофеева Тамара Гущина. «Он привез отпечатанные на машинке листы, — свидетельствовала она в фильме о Ерофееве. — Сначала я всё смеялась, потом уже плакала в конце». Сам текст поэмы сложился у Ерофеева «легкомысленно» быстро, всего за несколько месяцев. В своих поздних интервью он всегда подчеркивал, что «Москва — Петушки» задумывались и писались не как программная и эпохальная вещь, а как забавная безделка для друзей, густо насыщенная сугубо домашними шутками и намеками.

«Это был шестьдесят девятый год. Ребята, которые накануне были изгнаны из Владимирского педагогического института за чтение запретных стихов, допустим, Марины Ивановны Цветаевой, ну и так далее, они меня попросили написать что-нибудь такое, что бы их, ну, немного распотешило, и я им обещал, — рассказывал Ерофеев. — Я рассчитывал всего на круг, ну, примерно двенадцать, ну, двадцать людей, но я не предполагал, что это будет переведено на двенадцать — двадцать языков».

Весело рассказывал Ерофеев и о том, как возник знаменитый жанровый подзаголовок его произведения: «Меня попросили назвать это. Ну, хоть как-нибудь. Опять же, знакомая — ведь не может быть, чтобы сочинение не имело бы никакого жанра. Ну, я пожал плечами, и первое, что мне взбрело в голову, было — поэма. И я сказал: „Если вы хотите, то пусть будет поэма“. Они сказали: „Нам один хрен, пусть будет поэма или повесть“, но я тогда подумал: поэма».

Про конкретные обстоятельства создания поэмы Ерофеев тоже говорил безо всякого пафоса: «Первым толчком было, что я ехал как-то зимой, рано утром, из Москвы в Петушки и стоял в тамбуре. Разумеется, ехал без билета. Ведь я до сих пор не покупаю билет, хотя мне уже пошел шестой десяток. И вот я стоял в морозном тамбуре. И курил. И курил „Беломор“. И в это время дверь распахивается и контролеры являются. И один сразу прошел в тот конец вагона, а другой остановился: „Билетик ваш!“

Я говорю: „Нет билетика“. — „Так-так-так. А что это у вас из кармана торчит пальто?“ А у меня была початая уже -я выпил примерно глотков десять — бронебойная бутылка вермута такая восемьсотграммовая. Но она в карман-то не умещается, и я потерял бдительность, и горлышко торчало. „Что это у тебя там?“ Я говорю: „Ну, вермут“. „А ну-ка вынь, дай-ка посмотреть!“ Посмотрел, покрутил… Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк… „Дальше — беспрепятственно!“ И потом… из этого началось путешествие».

«Тогда на меня нахлынуло, — объяснял Ерофеев Ирине Тосунян. — Я их писал пять недель и пять недель не пил ни грамма. И когда ко мне приехали друзья и сказали: „Выпьем?“ — я ответил: „Стоп, ребята, мне до этого нужно закончить одну гениальную вещь“. Они расхохотались: „Брось дурака валять! Знаем мы твои гениальные вещи!“».

Нужно, тем не менее, отметить, что в разговоре с друзьями Ерофеев назвал «Москву — Петушки» «гениальной вещью» вполне ответственно и осознанно. Просто гениальность в представлении Ерофеева вырастала не из звериной насупленной серьезности, а из дуракаваляния и домашней шутливости. В ерофеевской поэме были сознательно подхвачены традиции анекдота и легковесной застольной болтовни, хотя сводить «Москву — Петушки» только к этой традиции, разумеется, было бы глупостью.

Наверное, неслучайно Ерофеев отмечал, что свою поэму он писал именно для двенадцати человек, как раз по числу ближайших учеников Христа. Впрочем, и у Сына человеческого, как полагали Ерофеев и его ближайший друг Владимир Муравьёв, «было очень тонкое и изощренное чувство юмора». «Ну, может быть, иногда чересчур тонкое! — прибавляет Муравьёв. — Веничка говорил, что за одно предложение не прелюбодействовать можно дать человеку премию за чувство юмора».

Олег Лекманов,

литературовед, профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

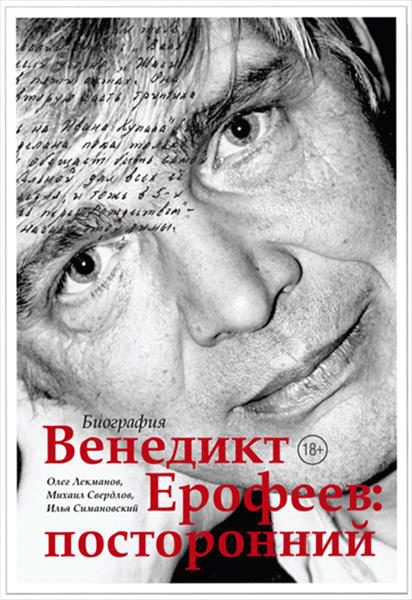

P.S. (от редакции): Читайте новую книгу Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний» (М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018).

Роль Венедикта в том, что после него уже нельзя стало писать как писали до него. Этот как миниатюры Аркадия Райкина.

Кстати, не известно ли чего про памятник, что поставили когда-то на Курском вокзале?И про памятник его подруге в Петушках? На вокзале открывали с военным оркестром и всё исчезло.

Как всегда, начинается с Гринберга, лучшего друга.