Публикуем вторую часть интервью известного ученого и правозащитника Сергея Адамовича Ковалёва. Беседовала Наталия Демина.

Окончание. Начало см. в ТрВ-Наука № 276 от 9 апреля 2019 года.

Полная версия. В .pdf и в бумажной версии газеты опубликована краткая.

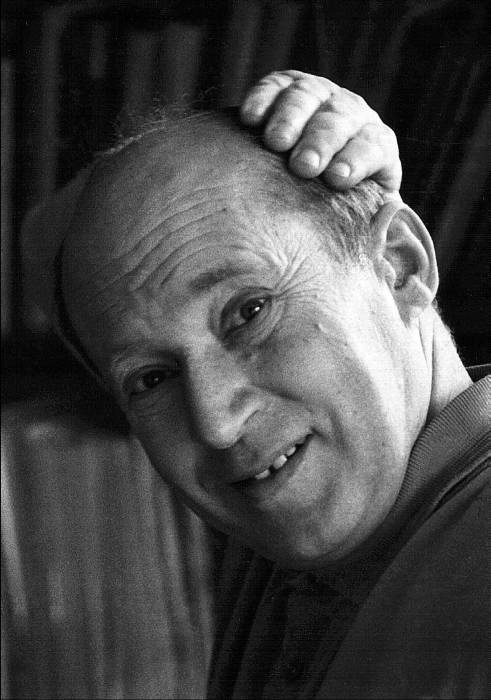

Фото В. Аромштама

— Это похоже и на наше время. Зачем протестовать, если мы видим тупик?

— Могу сказать, что я был абсолютно эгоистичен в своих стремлениях. (Речь об общественной деятельности С.К. в годы советской власти. — Прим. ред.). Я совершенно не стремился осчастливить советский народ — я понимал, что этого не будет. Да и народ, селекционированный Сталиным, был так себе. Я это делал исключительно для себя, для того, чтобы было не стыдно. Поначалу стыд заставлял что-то делать. А потом стыд уже заставлял не отступиться, потому что, вообще-то говоря, у каждого из диссидентов всегда был путь назад, надо было «лишь» покаяться. И чем дальше зашел, тем публичнее надо было каяться.

Кажется, всё в порядке, занимайся наукой, своим миокардиальным синцитием — кто тебе мешает? Но стыдно же, ты же мужик. Мне говорили: «Что ты делаешь? Ты же не импотент в науке, ты вполне заявивший о себе исследователь, что тебе надо?» Были и такого рода рассуждения: «Слушай, если бы какой-то профан пришел к тебе и стал учить, что происходит в узлах ветвления нервного волокна, про которые ты всё знаешь, при каких условиях пройдет импульс или не пройдет, что для этого надо… Ты бы ему что сказал? А ты чего лезешь в политику? Это же тоже специальность!»

Правда, даже будучи депутатом Верховного совета РФ, я считал, что занимаюсь не политикой, а чем-то другим. На самом деле, конечно, мы занимались политикой, только в цивилизованном смысле слова.

У нас было ссора с Израилем Моисеевичем. Я надеюсь, что мы оба потом о ней забыли.

Нам с Сашей Лавутом пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию, (из МГУ в 1969 году. — Прим. ред.). Израиль Моисеевич очень настаивал на этом, и в конце концов мы с ним согласились. Гельфанд тогда высказывал такие соображения. «Всё равно вас уволят из университета. Посмотрите, в какое положение вы ставите наших друзей, наших добрых знакомых, наших сотрудников. Вот Юрий Маркович Васильев, он член партии. Он проголосует против вашего увольнения на ученом совете (члена ученого совета корпуса нельзя было выгонять без решения ученого совета). Он проголосует против, но все же будут знать, как он проголосовал».

Я ему отвечал бесчеловечно, но логично: «Я ведь не писал Юрию Марковичу рекомендацию в партию, это он сам в нее вступил. Это его проблема, а я-то тут при чем?» Потом мы с Сашей изменили свою точку зрения, потому что… Знаете, в гельфандовском теоротделе были люди, исключительно хорошо друг к другу относящиеся. Их И. М. Гельфанд и Михаил Львович Цетлин отбирали по своим критериям. И никто из наших друзей не сказал: «Ребята, Саша, Серёжа, что вы делаете? Нам же за ваше упрямство отвечать». Но, знаете, это почувствовалось, и нам стало неловко. Ну хорошо, я сделал такой выбор. Они выбрали клеточное взаимодействие, дыхательный центр, кто что… И кто я такой, чтобы диктовать им? Мы с Сашей решили тогда, что надо уходить, и нас уволили даже не за один день, а за полтора часа! Нам выплатили какие-то деньги, поставили разнообразные штампы — всё, что полагается при увольнении.

Всё это было сделано мгновенно.

Саша, как я уже говорил, устроился довольно быстро благодаря своей математической специальности. А я попросил у Гельфанда характеристику, потому что мне надо было на новую работу поступать по конкурсу — как я без характеристики? И тогда возникла длинная история. Израиль Моисеевич сказал: «Ну простите, что за характеристику? Вы же понимаете, что „треугольник“ вам не подпишет характеристику, которую вы заслуживаете?» Я говорю: «Пусть подпишут какую-нибудь». И уперся на этом месте.

И из-за этого произошла наша ссора. Гельфанд считал, что я совершенно зря на этом настаиваю, ведь ректор МГУ Иван Георгиевич Петровский (возглавлял МГУ с 1951 по 1973 годы. — Прим. ред.) обещал как-то меня попробовать трудоустроить. А Петровский действительно как-то один раз попытался. Это ни к чему не привело, потому что наш разговор с будущим работодателем был поначалу научно содержательным, а потом чрезвычайно коротким. Он спросил: «У вас какие-то неприятности были?» — «Да, мне пришлось уйти из университета». «Ах вот по каким причинам! Ну, я надеюсь, этот опыт для вас оказался окончательным и полезным». Я сказал: «Ничуть не бывало». Он: «Да… Я вам позвоню». Так это и кончилось. (Смеется.) Ну и хорошо.

И вот я уперся, что мне нужна характеристика. Люди из администрации Корпуса «А» говорили мне: «Сергей Адамович, ну хорошо, какую мы вам можем написать характеристику? Вы же понимаете, какую характеристику может подписать партбюро? По вашему рангу это уже университетское начальство, кто-то из парткома МГУ и из университетского профкома должен подписать».

Я говорю: «Ну, какую могут, такую пусть и подписывают». «Вы же понимаете, что в характеристике нельзя опустить вашу общественную деятельность?» Я отвечаю: «Да, я занимался общественной деятельностью». «Вы что, смеетесь?» — «Хорошо, вам не нравится такая деятельность, напишите, что вам она не нравится, что потому-то и потому-то я такой плохой. Но вы что-то обязаны написать, ведь это ваша обязанность, это же закон».

У меня отобрали пропуск, я не мог пройти в МГУ. Тогда я стал писать заказные письма на имя Петровского c просьбой выдать полагающуюся мне характеристику. Вместо ответа из ректората я дважды, на два последовательных заказных письма, получал ответы из узла связи о том, что узел связи такого-то района приносит мне извинения, но мое заказное письмо, отправленное с уведомлением о вручении, было утеряно по вине работников узла связи. Что они извиняются и я могу получить 32 копейки, возмещавшие мои материальные издержки. Два раза такое приходило.

Я не унимался и писал Петровскому всё более и более язвительные заявления. Но в конце концов дело кончилось анекдотически. Вдруг я получил приглашение прийти в ректорат. Мне был оформлен разовый пропуск в МГУ. Я пришел, меня повели к какой-то девушке, она открыла папку, вынула из нее характеристику. Она была подписана И. М. Гельфандом (что было вполне естественно, поскольку он был начальником межфакультетской лаборатории), еще кем-то из профкома, не помню уже кем, и всё. Две подписи вместо трех. Не мог же ее подписать секретарь соответствующего партбюро! Характеристика мне всё равно не помогла, но это отдельная история.

Справедливости ради надо отметить, что это была сугубо научная и положительная характеристика. Там не было никаких общественно-политических замечаний, ничего такого. Помню, что один из диссидентов вроде меня получил характеристику, в которой было написано: «Субъективно честен». Ну, слава богу, про меня этого не написали.

Но в этой истории важно другое. Когда девушка в МГУ вынимала листки с характеристикой из папки, что я в ней увидел? Мои два письма, за которые мне якобы задолжали 64 копейки. Они были в этой папке! Вот вам пожалуйста. С одной стороны, ректорат МГУ, а с другой, узел связи. А между ними, оказывается, тайное взаимодействие. Легко догадаться, кто осуществлял это взаимодействие. Вот так мы жили.

— А правда, что И. М. Гельфанд вас уговаривал после ссылки вернуться в науку, а вы сказали, что нет, не хотите?

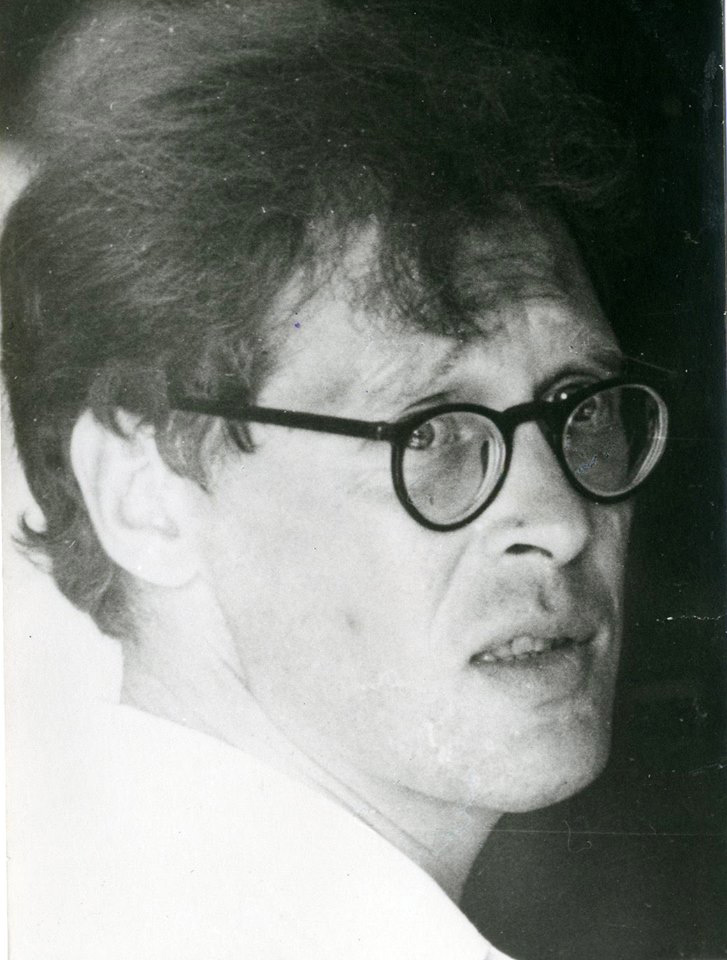

Фото из архива Сахаровского центра

— Да, уговаривал. Он жил тогда в США. И был вполне дееспособен, несмотря на довольно-таки большой возраст… Он написал мне очень теплое письмо, откуда я заключаю, что он забыл о ссоре, о которой я рассказал раньше. А я тем более о ней забыл. Вообще, должен сказать, что при сложностях характера Израиля Моисеевича мы его любили. Масштаб личности не замаскируешь.

Он написал: «Зря вы думаете, будто наука так далеко ушла вперед, что вы отстали. Ничего подобного, она топчется, как всегда, на месте. Ничего кардинального не произошло, вы вполне легко адаптируетесь».

Думаю, что Израиль Моисеевич заблуждался в каком-то смысле… Его суждения по отношению к чистому теоретику были бы более верны. Правда, теоретику, как правило, положен возрастной предел. После него голова не становится лучше… Но все-таки бывает… А мне, как экспериментатору, уже не светили те необходимые условия, при которых я мог бы вернуться к экспериментальной работе.

А кроме того, я понимал, что у меня теперь есть другая специальность. Да, мне было очень жалко потерять первую. Выбор был сделан задолго до ареста — я понимал, что меня рано или поздно посадят. Но всё равно, когда я уже там оказался, бывали моменты, когда я думал: «Ах, надо бы поставить вот эту серию опытов». Все-таки какую-то полезную роль я в своей научной команде играл. Но потом я постановил для себя, что эта часть моей биографии закончена и начинается другая.

Приведу еще один эпизод из жизни Израиля Моисеевича Гельфанда и потом одно наблюдение. Вы, конечно, знаете об Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине, он был вполне признанным математиком. В 1968 году Есенина-Вольпина в очередной раз посадили в психушку. Из-за этого были массовые протесты, мы все в них участвовали. Было еще отдельное письмо протеста, которое подписывали исключительно математики. И Гельфанд, естественно, именно это письмо и подписал.

А дальше была обычная история, когда подписантов начали обрабатывать. Иногда эти обработки кончались тем, что человек говорил: да, я подписал, я от этого не отрекаюсь, но я тогда не сообразил, на чью мельницу лью воду… Но такие жалкие слова вымогали только у людей помельче рангом. А к Гельфанду приставали на высоком уровне.

Надо сказать, что не все математики были так упрямы, как Израиль Моисеевич. Многие потом сняли свои подписи, выразив сожаление, что подписали, или еще как-то. А Гельфанд не говорил «нет», но приводил разные доводы. Например, что Есенина-Вольпина поместили в эту так называемую клинику совершенно зря. Он был очень находчив и всячески тянул время. Он не говорил жестко: «Нет, никогда никаких отречений не подпишу», а начинал что-то обсуждать. Это было на самых высоких уровнях. Келдыш ему: «Израиль Моисеевич, то-то…» Гельфанд в ответ: «Нет, Мстислав Всеволодович, так-то». Что-то они без конца полоскали, и И. М. был находчив в своих аргументах.

Я вспоминаю, как он ответил ректору МГУ Ивану Георгиевичу Петровскому на предложение прийти в университет для встречи с делегацией английских математиков. Он сказал, что не предполагает участвовать в этой встрече. «Но как же, — сказал Петровский, — ведь вы же знаете, что во всем мире распространяется упорное мнение, будто у нас, на мехмате, евреям чинят препятствия. Так кому же, как не вам, выступить на этой встрече и привести цифры, сколько евреев среди сотрудников мехмата и какой процент аспирантов-евреев. Ведь не требуется никаких политических заявлений, надо лишь озвучить эти цифры». Гельфанд ответил так: «Я этого не сделаю. Иван Георгиевич, если бы на мехмате не было препятствий для евреев, откуда бы я знал эти цифры?»

И вдруг однажды Гельфанд сам позвонил куда-то, по-моему, даже Келдышу. Сам позвонил со следующим словами: «Вот теперь я согласен подписать протест против западных публикаций, потому что я слышал вчера по радио, как оно клеветнически сообщало, будто меня исключили из партии. Но я ведь никогда не состоял в партии, это чистая клевета». Ему тогда сказали: «Нет, Израиль Моисеевич, этого не надо, прошло уже время, бог с ним, забылось». Такими были его упрямство, его позиция и его находчивость.

А некое наблюдение кроме этого эпизода, о котором я хочу вам сообщить, таково. Израиль Моисеевич довольно часто начинал проявлять, как бы это сказать, тактическую изворотливость. Льстить начальству. Иногда это было даже не очень приятно слушать. Но понимаете, тактические соображения — одно, а натура — совсем другое. Потому что, даже если временами Гельфанд разговаривал с этими типами подобострастным тоном, он этой позиции никогда не выдерживал. Его честный ум и упрямство рано или поздно побеждали, и он своими маневрами ничего не зарабатывал.

Были выборы в АН СССР. Как вы помните, Гельфанда никак не избирали в академики, и это было связано совсем не с тем, что его научные результаты вызывали у кого-то сомнения. Это было связано как раз с его характером. Однажды Израиль Моисеевич очень энергично поддерживал выдвинутого в члены-корреспонденты харьковского математика, я не помню, как его звали (Видимо, Б. Я. Левина. — Прим. ред.). Написал очень хорошую характеристику. И среди прочего в этой характеристике он использовал примерно такую формулировку: хотя работы этого замечательного харьковского математика касаются очень сложных математических проблем, но они написаны таким прекрасным понятным языком, что даже академик N в состоянии их понять.

— Такой язвительный отзыв…

— Это вообще было для него характерно. Понимаете, он в своих заискиваниях никогда не мог удержаться на «тактически»полезном уровне. Потом всегда следовало что-нибудь вроде «даже этот академик может это понять».

— Сейчас много вопросов о том, что же делать. Не все готовы идти в реальную политику, заниматься общественной деятельностью. Как поступать ученым, научным работникам и вообще думающей интеллигенции?

— Знаете, я бы начал ответ на этот вопрос с другого конца: чего не делать. Это очень важная вещь. Не делать того, что делал талантливый артист и небесталанный режиссер Олег Павлович Табаков. Того, что делает Алиса Фрейндлих. Я не говорю про этого человека, который, по-моему, даже на ночь шляпу не снимает, он глупый человек, что с него возьмешь. Но те ведь настоящие артисты.

Но ведь полно артистов, музыкантов, кинорежиссеров и других представителей творческих интеллигентских профессий, [которые это делают]. А что вы думаете, среди ученых таких нет? Я сильно сомневаюсь, что Велихов ведет себя достойно. Не вести себя подло — вот чего нельзя делать. А что, несомненно, надо делать — это вести себя достойно.

Что значит вести себя достойно? Представим себе такую ситуацию. Я очень часто использую этот фантастический прием для размышлений, он часто меня посещал в добрые старые времена и не угас до сих пор. Представьте себе, что…

Что такое Академия наук? Там есть настоящие ученые, а есть лица, осуществляющие смычку ученых с кем-то — не знаю с кем. Это две разные категории. И конечно, настоящих ученых намного меньше, чем членов и членов-корреспондентов Академии наук, но все-таки это немаленькое число. В свое время нашелся один, который вел себя упрямо, последовательно и до конца, — это Сахаров.

Вы помните, что расправиться с ним было не так-то просто. И даже эта бессудная ссылка в Горький, эта изоляция кое-чего стоила власти. При том что Андрею Дмитриевичу там демонстрировали примеры вероломства, мошенничества при негласных обысках, изъятии рукописей, еще что-то. И к его голодовкам было циничное отношение. Но все-таки по отношению к нему чувствовалась граница возможного. Он написал в ссылке несколько вполне содержательных физических работ, — работ, которые остались в истории физики.

К нему приезжали коллеги из ФИАНа. (Представьте себе, к кому бы еще приезжали коллеги!) И. М. Гельфанд мне говорил, что не надо бросать науку. Хорошо бы, но это было очень трудно. Разве я, будучи в магаданской ссылке, мог бы принимать коллег, своих соавторов по прежним работам, которые приезжали бы ко мне, чтобы обсуждать научные вопросы? Это смешно. Сахаров был непререкаемой величиной в науке. Единственным в своем роде. Какими были масштабы его научного творчества и его награды, которых его, кстати, лишили… Но они же были, эти награды. Он был трижды Героем Социалистического труда. Но ведь не единственный среди академиков. Таких было несколько. Они что, глупые ребята, они ничего не понимали? Вот Сахаров такой гениальный, что он понял, в какой стране живет, а те никак не могли понять?

Я прикидывал, что в Академии наук есть 150 человек настоящих ученых. Представим, что к Сахарову присоединились бы 10% из них — 15 человек. Да и не надо им такой прямой речи, такого упрямства, как у Сахарова. Было бы достаточно нормального человеческого упрямства. «Вы меня постоянно вынуждаете говорить, что черное — это белое. Не буду я этого делать!» Как кот из пьесы Шварца «Дракон»: «Проклятая ящерица! Ф-ффф!»

Что бы с ними стали делать? Их всех послали бы в Горький, всех бы посадили? Ну да, кто-то из них перестал бы быть директором института. Но все-таки для ученого это не самое важное, правда? А если это для него самое важное, по-моему, он не ученый, который удовлетворяет тем трем «бес-», о которых я вам говорил.

Я относительно хорошо знал Юлия Борисовича Харитона, совсем неплохо знал Николая Николаевича Семёнова. Оба в моей судьбе играли некоторую роль. И я очень ценил наши отношения, дорожил ими. Но ведь не смели они занять позицию Сахарова или приближающуюся к сахаровской.

Я помню, что у нас с Андреем Дмитриевичем был даже спор на эту тему. Он сетовал, что обходил своих ученых знакомых, а они приводили какие-то доводы, почему не хотят подписать письмо против статьи 190. Говорили: «Андрей Дмитриевич, вы боец, а я-то не боец». Кажется, было еще что-то, в чем замарали некоторых академиков до того, как начали собирать антисахаровские подписи.

Я ему говорил: «Андрей Дмитриевич, вот Юлий Борисович и Николай Николаевич — разве они глупые люди, они что, не понимают того, что вы понимаете?» А Сахаров мне в ответ: «Серёжа, ты не понимаешь, они хорошие люди». «Я не хочу спорить, хорошие они или нет. Но такие ли они хорошие, как им надо было бы быть?» Он мне: «Они хорошие, они хотят добра». Я: «И как же они хотят добра?» — «Они думают, что как-то постепенно благодаря своей позиции…» Я тогда сказал: «Так добра не хотят, так добра не добиваются. То есть они добиваются добра, но не для себя ли? Вы уверены, что для нас всех или хотя бы только для науки?»

Спор зашел очень далеко. В конце концов я сказал: «Андрей Дмитриевич, существуют теоремы, их надо доказывать. И существуют способы доказательства теоремы. Теорему не доказывают так, как сейчас вы доказываете добрые побуждения своих коллег. Вы же ученый». Сказал ему грубо, решив поучить Андрея Дмитриевича тому, что такое ученый. И он сказал: «Ты прав, Серёжа». Этим спор и кончился.

Знаете, я очень часто вспоминал наш разговор. Помню свою гордость от того, что в споре с Андреем Дмитриевичем он мне сказал: «Ты прав». Потом я понял, что на самом деле это была щенячья гордость. На самом деле я не могу сказать, что я был прав. Просто он был добрее меня. А без этой доброты нельзя. Кто я такой, чтобы делить людей на черных и белых?

— Вы прожили в России большую часть жизни в условиях несвободы. Что заставляет вас надеяться, что в России когда-нибудь будет по-другому?

Знаете, вообще говоря, моя надежда шаткая, но не беспочвенная. Я не стану повторять расхожие соображения о том, что не может же быть так надолго. Вот же был Сталин, вот это рухнуло. Но мы вернулись — не скажу, что в ту практику, но в ту же идеологию, в ту же степень контроля и так далее. И еще вернемся подальше.

Я думаю, что Путин проживет дольше Сталина, по крайней мере не меньше. Как говорил один мой лагерный знакомый: «Мне до этого безобразия не дожить». А в чем, собственно, надежда? Я говорил о триггерных процессах, о малых воздействиях, приводящих к серьезным результатам. Вроде бы эти надежды малоосновательны. В физике так, в каких-то других сферах естествознания так, в химии тоже такое бывает. Что такое катализ? Какая-то пленочка соплей, а что делает. Возможно ли это в общественном развитии? Знаете, я могу сослаться только на один, с моей точки зрения, несомненный факт — мировые религии. Я человек неверующий, точнее, я агностик, скажем так. Я не атеист, а агностик.

Надо сказать, что Сахаров тоже однажды сказал: «Да, я не верю в Бога, но знаешь, может быть, что-то такое там есть». Но ученый должен быть неверующим в своей сфере. Можно ходить в церковь, как Иван Петрович Павлов, но если в основу своих научных результатов ты помещаешь религиозные гипотезы, волю Божью, то ты уже не ученый, это уже другая специальность.

Но понимаете, почему я назвал мировые религии? Потому что они оказывают и оказывали огромное влияние на историю. Из чего они рождались? Да, в общем, не из чего. Мохаммеду снились сны. Кстати, между нами говоря, он был эпилептиком. Так что, чего ему там снилось… В результате возник довольно аполитичный и абсолютно алогичный Коран. «Помоги бедному» — это прекрасно, и это говорилось в обществе, в котором тогда не очень была принята благотворительность. Человек рос вон откуда.

Я уже не говорю про христианство. А еще раньше был иудаизм со своими очень нетривиальными заявлениями и требованиями. И какое влияние это оказывало на историю, на общественное развитие… Другое дело, что были крестовые походы, инквизиция и всё другое. Это наша природа. Это долгий разговор…

— Почему столько разумных людей подпали под влияние государственной пропаганды?

Потому что ксенофобия, тяга к своим, похожим, — это биологическое свойство, совершенно необходимое в жесточайшем дарвиновском мире, в условиях, когда это может спасти тебя, а значит, через твое потомство не даст погибнуть виду и позволит ему эволюционировать. Это не гипотеза, это аксиома. Конечно, эти мои рассуждения довольно легко отнести к попытке уйти от острого, актуального обсуждения жизни. Но, по-моему, это, напротив, самое острое обсуждение.

В чем заключается аксиоматический метод? Давайте примем несколько непротиворечивых постулатов без доказательств, а дальше на их основе будем развивать теорию и посмотрим, что получится. Получается что-то плодотворное — ну, значит, до поры до времени эти постулаты верны. А если всё едет черт знает куда, тогда оставим эти аксиоматические постановления в архиве. В ящиках. Глядишь, когда-то пригодятся.

Так вот, проследив за историей патриотизма и космополитизма, еще чего-то… Я не случайно чуть ранее сказал, что из Бора, Эйнштейна, Рассела и Сахарова следует новый субъект политического мира — человечество. Это наше беснование — это нормальный пещерный патриотизм. Это жесткое биологическое требование, которое осталось как наш червеобразный отросток: он нам не нужен, от него только аппендицит, но это рудимент, которым наделен каждый из нас.

И вот это свойство… не знаю, как его назвать на биологическом языке… свойство стаи, настороженность к чему-то чужому — и даже не только настороженность, а готовность оскалить зубы и при случае сожрать — наше наследие от наших предков. Оно появилось еще до приматов.

Конечно, идеи, обучение и воспитание и тому подобное для приматов, а особенно для человека играют огромную роль. Но этот закоренелый патриотизм никуда не девается. Он здесь, это чувство стаи.

А когда это в геноме, то, как вы знаете, гены не переделаешь. Вернее, уже можно, но это уже другой вопрос. Когда эта штука сидит в геноме, то получается следующее: из приверженности стае возникает иерархичность стаи. Должен быть кто-то, на кого стая смотрит, кому подражает и делает, что надо. Тогда оказывается, что власть, любая власть — центр притяжения патриотов в некотором смысле.

Вот, пожалуйста, Пушкин, он был готов многое ругать в России. А между тем он считал, что «кто-то извне не смейте трогать мою Россию». Пушкин написал «Клеветникам России». И это не единственное, что он в этом духе написал.

Лермонтов — вот вам, пожалуйста, две крайние идейные противоположности в одной голове. Пушкин и Лермонтов называли французских парламентариев витиями, ругали их на все корки. И Пушкина в обличительных стихах о Европе (1835–1836 годов. — Прим. ред.) он хвалит именно за эту патриотическую позицию:

Опять, народные витии,

За дело падшее Литвы

На славу гордую России

Опять, шумя, восстали вы.

Уж вас казнил могучим словом

Поэт, восставший в блеске новом

От продолжительного сна,

И порицания покровом

Одел он ваши имена.

Что это: вызов ли надменный,

На битву ль бешеный призыв?

Иль голос зависти смущенной,

Бессилья злобного порыв?..

Да, хитрой зависти ехидна

Вас пожирает, вам обидна

Величья нашего заря,

Вам солнца божьего не видно

За солнцем русского царя.

И вдруг Михаил Юрьевич пишет о странности своей любви к отчизне, о том, что ее подкрепляет вовсе не слава, купленная кровью. А потом еще хлеще: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ» (1841), Как это совместить? Это ведь всё в одной голове.

За что он хвалит Пушкина? За то, что Пушкин не позволял кому-то плохо высказаться о «стране рабов, стране господ». Где здесь логика? А ведь это лучшие из лучших. Вот Пушкин, пишущий «Из Пиндемонти», а вот пишущий «Клеветникам России». Как это совместить? И всё это написал автор «Бориса Годунова»…

— Как думаете, чем закончится история конфликта России и Украины, у вас есть прогноз?

Это слишком практический вопрос, я на него ответить не могу. Я уже говорил, что всё это связано с наследием наших шерстистых предков, что это глобальная проблема. А что это значит применительно к истории с Украиной? Чего я боюсь и что, увы, есть очень серьезная угроза? Я боюсь, что Запад в результате своей прагматической политической установки опять свалится к забвению.

Как много на Западе людей, говорящих, что эти санкции невыгодны, что они по нам бьют, что это препятствие для бизнеса, а бизнес должен быть вне политики. Что за вранье? Откуда бизнес вне политики? Его хорошо бы освободить от политических влияний, но нельзя освободить от влияний правовых и нравственных.

В конце концов, есть вопрос, что важнее: колбаса или свобода. Если выбираешь колбасу, то очень скоро ты ее лишишься. Я боюсь, что произойдет следующая, увы, печальная мировая революция. Что произошло с Грузией? Абхазия и Южная Осетия. Кто их признал? Никто. Кого это колышет? Никого. Крым постепенно забывается.

Что нужно Кремлю от Украины? Ему нужно не пустить ее в Европу. Вот и всё. Это политическая стратегия XVI века. Это Макиавелли в чистом виде, 1513 год. Захапать территорию, ближайших соседей сделать своими вассалами, а не чужими союзниками, и так далее.

Весь деловой мир в XXI веке дерется за рынки сбыта, а мы — за куски империи. Или, уж во всяком случае, за окружение, которое нам в значительной мере послушно. Хотя бы в необходимой мере послушно. Потому что Кремль боится Украины как члена Евросоюза и уж тем более как члена НАТО.

Давайте посмотрим, есть ли основания бояться приближения членов НАТО к своим границам. Такие опасения возникают только тогда, когда ты имеешь дело с людьми с такой ксенофобской психологией. Нам каждый день твердят, что «пятая колонна» организована Западом, на его деньги, что Запад хочет нас поработить, использовать как сырьевую базу, раздавить нашу промышленность, наше благосостояние.

Кому на Западе это надо? Это чистое вранье. Но вранье, в которое, как мне кажется, Путин верит. Слава богу, я никогда ни в каком Совете по правам человека при нем не состоял. А вот многие мои друзья были там, а кое-кто даже и остался. И вот Светлана Алексеевна Ганнушкина рассказывала (она не стесняется того, чтобы на нее ссылались) о таком диалоге с Путиным… И кто-то там начал говорить, что наша избирательная система далека от совершенства, что она не очень честная. Что на это ответил Путин? Он сказал: «А вы думаете, у них по-другому? То же самое, только они лучше маскируются».

Он как-то сказал, что были веские основания для войны в Афганистане и ввод войск в Афганистан не был уж такой ошибкой. Если бы он был честен, то он должен был сказать, что убить своего союзника вместе со всем его окружением, с родными, даже с прислугой — это вполне нормальная вещь. Но он этого никогда не скажет. Но это именно то, что там случилось.

Как они лихо разделались с Амином. А ведь Амин был нашим союзником, его офицеры обучались в наших военных академиях. Это же был бандитский налет. Перестреляли, перерезали всех, кто находился в здании. И тут же на танке привезли Бабрака Кармаля. Всего этого Путин не скажет, зато будет говорить, что наша суверенная демократия самая хорошая. А демократия с прибавлением к ней эпитета вроде «суверенная» мгновенно превращается в ничто. Суверенная, социалистическая или управляемая «демократия».

— На ваш взгляд, когда эта развилка произошла? Все помнят 1991 год, наши надежды. Была свобода печати, были основания верить, что Россия стала свободной страной…

— Кусок развилки был осенью 1991 года.

— А почему?

— Потому что Ельцин… Я не виню его. Борис Николаевич предпочел свой обкомовский опыт демократическим иллюзиям, к которым его склоняли. Я не был самым энергичным оппонентом, но тоже пытался об этом говорить Борису Николаевичу. «Борис Николаевич, вот разгромим путч, и мы сейчас можем стать демократической страной, такой, которая не свернет с этого пути. Надо немедленно созывать Съезд народных депутатов».

Помните, тогда было две ступени. Был Верховный Совет, была высшая инстанция — Съезд народных депутатов СССР. Ему говорили: «Поймите, сейчас коммунисты прижали хвост, вы не встретите сопротивления на этом пути. Все депутаты проголосуют за демократию, даже отъявленные ее враги». Это я говорю вам с полной уверенностью, с полным знанием. Потому что после путча вы бы посмотрели на бывших сторонников путча…

Из чего состоял Верховный Совет? Депутатский корпус состоял на 80% из членов КПСС. А в Верховном Совете, постоянно действующем парламенте, было около 65% членов КПСС. Но какие это были 65%! И что мы слышали до путча? Ни один из законопроектов моего комитета не прошел. Все были провалены. А это были очень важные законопроекты. Зато после путча все прошли на ура. И о жертвах политических репрессий, и о чрезвычайном положении, и о беженцах, переселенцах. И еще много. Все прошли на ура.

На самом деле их провели путчисты, это не наша заслуга. Эти были ребята из коммунистических 65%. Вы бы их послушали, как они демократично выступали, как они резко клеймили всех противников демократии. Как они тогда рассуждали? Они полагали, что победившая в путче сторона поступит с ними так, как они поступили бы со своими оппонентами, если бы путч победил. А как они поступили бы?

Вот одна из редких моих бесед с Борисом Николаевичем Ельциным один на один. Это первая половина сентября 1991 года. Я не помню, почему возникла необходимость в таком разговоре. Я недавно вернулся из США. Похоже, мне намекнули, что хорошо было бы лично сказать президенту то-то и то-то. Я сказал, что не имею влияния на президента, но передать ему добросовестно, что меня просили, я могу…

Короче говоря, мы с ним вдвоем сидим. И он мне говорит: «Ну что, Сергей Адамович, что будем делать со смертной казнью?» — «Борис Николаевич, ее надо отменить. Сейчас такое время, что можно себе позволить многое, что раньше было бы трудно осуществить». Ельцин говорит: «А что с этими путчистами будем делать? Для них тоже отменим?» — «Ну, если законодательно отменится смертная казнь, то нельзя же ее для кого-то оставить».

«Можно», — говорит он и достает из ящика газетку, а там список из 28 человек. Первый — Ельцин, 28-й — Ковалёв. «Вы это видели?» — «Конечно, видел». «Ну и что это такое, по-вашему?» — «Наверное, намерение интернировать в первую очередь». «Нет, Сергей Адамович, у меня есть сведения, которым я не могу не верить, что это расстрельный список». «Борис Николаевич, так не расстреляли же. Они нас не расстреляли, а мы в них будем стрелять?»

Он говорит: «Я знаю, что делать, мы сделаем так. Мы приговорим их к расстрелу, потом я их помилую, а потом мы отменим смертную казнь». Заметьте, он говорил «мы приговорим» — наверное, он не имел в виду нас двоих, но некие «мы». Не суд, но, наверное, мы скажем суду — такова логика партийного функционера. Таковы были рассуждения Бориса Николаевича Ельцина.

Заметьте, это типичный первый секретарь обкома. Ему даже в голову не приходит, что в этом разговоре недопустимо слово «мы». И дальше всё, что опять-таки некие мы будем делать. Помилую «я», отменим смертную казнь — «мы». Кто это «мы»? Ну уж не мы же вдвоем, наверное, наша команда. Так полагает секретарь обкома. И при нем всегда была смешанная команда.

Это закон номенклатуры. Вся команда лижет начальнику все места. Но среди них есть люди, которые друг друга ненавидят. И обязательно нужны несколько группировок, которые воюют друг с другом. Тогда место шефа обеспечено. Так оно и пошло. Поэтому я и сказал об осени 1991 года. Дальше были другие этапы.

Я неодобрительно, но вовсе не так резко отношусь к 1993 году, как очень многие мои друзья по «Мемориалу». Я видел, что за публика шатается по Белому дому, когда начинался этот конфликт. Там болтались казаки с нагайками, увешанные бляхами, георгиевскими крестами, которыми они сами себя наградили. Штамповали их не знаю из чего — из консервных банок, из листовой жести? Я совершенно сознательно ушел оттуда и поддерживал Ельцина в этом конфликте. В Белом доме была ужасная атмосфера, вся эта кучка членов Верховного Совета, окруживших Хазбулатова и Руцкого… Там царила не просто полуграмотность, а еще и злобность, беспробудное пьянство. Какие-то девки вокруг них вились. Видно было, кто заказывал музыку. Но бог с ними.

Должен сказать, я узнал о том, что Борис Николаевич подписал указ № 1400 о роспуске Верховного Совета за 40 минут до его оглашения. До того, как должно было быть это опубликовано на телевидении, радио, а назавтра уже в газетах. Это, кажется, предполагалось в 8 вечера. В 19 часов с минутами я об этом узнал. Я побежал в Кремль, чтобы застать Ельцина. Я его не застал. Мне секретарь сказал, что он уехал, что недоступен. Я просил дать телефоны резиденции, где он находился. Мне не дали.

Я дозвонился только Козыреву и сказал, что очень прошу Бориса Николаевича подумать, нужно ли идти на этот шаг. Что возможны все-таки переговоры, что он сам виноват в том, что случилось после апрельского референдума. Ведь он его честно выиграл, Хасбулатов тогда дико струсил —я видел это своими глазами. Потом они осмелели, потому что Ельцин уехал на Валдай праздновать победу, ловить рыбу, играть в теннис и пить водку. Я думаю, несомненно, была возможность обойтись без расстрела Белого дома. Но когда уже заварилась настоящая каша, думаю, что Ельцин спасал страну от гражданской войны, как умел.

Так что важный этап в развилке — расстрел Белого дома. И разумеется, еще более важный этап — это война в Чечне.

Но в заключение еще раз напомню слова Андрея Дмитриевича Сахарова «Крот истории роет незаметно». Нужно сохранять надежду.

— Спасибо за интервью!

Сергей Ковалёв

Беседовала Наталия Демина

* * *

Интервью с Сергеем Адамовичем было записано в 2015 году. Многие слова и сейчас звучат актуально. Однако наш собеседник пожелал внести дополнения, которые мы также публикуем.

Время бежит, любознательность и свободомыслие приносят свои плоды, и еще какие! Однако же всё пытаются нас построить в колонну, и чтобы автоматчики по бокам. Ну, и овчарки, вестимо. И вот что интересно — это теперь отнюдь не наша национальная особенность, воспитанная историей и закрепленная искусственным ленинско-сталинским отбором. Нет, это глобальная беда, свирепствующая яростней всего вовсе не у нас, а, напротив, как раз в свободном западном обществе.

Вот уж не знаю, хуже ли «политкорректность коммунизма»1, но по нынешним временам намного опаснее. Просто потому, что ни коммунизм, ни фашизм ничего не могут утаить. Их общупали и обнюхали. Многие их пережили, а иные и сейчас переживают — вот тут, рядом. А «политкорректность» внове, да и звучит заманчиво. Еще бы: на первый, поверхностный взгляд слово это хотелось бы понимать как доброжелательность, независимую от политических воззрений собеседников. О, если бы так! Да не тут-то было.

Попробуем разобраться. Выражение «политическая корректность» заведомо туманно. В самом деле, в зависимости от контекста слово «корректность» принимает значения в диапазоне «точность» — «вежливость», и только. Что при этом могло бы значить определение «политическая»? Что за оттенок понятиям «вежливость» или «точность» придает это прилагательное? Как я ни бился, никаких положительных оттенков у меня не получилось. Постоянно выходили «имитация точности», «притворная вежливость», в лучшем случае — «вежливость и точность», ограниченные рамками политической целесообразности. Либо уж вовсе полная бессмыслица. Прав Буковский! Требование «политкорректности» равносильно запрету свободы мнения. Какие уж тут споры, если требование строго обязательно, а содержание его точно не сформулировано? Может, «политкорректность» не хуже коммунизма, но и не лучше. И чрезвычайно опасна. Вот выразительный пример.

В 2015 году в интервью для ТрВ-Наука я почтительно упомянул выдающегося ученого Джеймса Уотсона. Но пару лет назад я узнал, что на него обрушился град обвинений в расизме, не прекращающихся и поныне. Мало того, за этим последовали санкции, трудно отличимые от тех, которые бытуют в тоталитарных странах. Только там, в этих странах, санкции налагает власть, а в нынешних демократиях их осуществляет «вольнолюбивая общественность».

Нобелевский лауреат, описавший структуру двойной спирали ДНК и функциональное ее назначение, уволен с руководящих научных должностей, а ныне, в 2019 году, лишен всех почетных званий. В чем дело, что он натворил?

Оказывается, выразив озабоченность трудностями Африки, Уотсон написал: «…Вся наша социальная политика строится на допущении… [что] у них уровень интеллекта такой же, как у нас, тогда как все исследования говорят, что это не так». Всё!

По-моему, дело очень простое. Уотсон нимало не посягает на права африканцев и любых других лиц, недостаточно образованных или интеллектуально неразвитых. Фактически он просто замечает, что некоторый интеллектуальный уровень не помешал бы при разрешении непростых вопросов. Разве это неверно?

Однако, по мнению тех, кто привык судить и миловать, опираясь на так называемую «политическую корректность», это и есть расизм. Между тем утверждение Уотсона, независимо от того, справедливо ли оно или ошибочно, ни в малой степени не посягает на принцип равноправия, один из коренных постулатов цивилизации. Подчеркну, речь идет о конституционном принципе Права, совершенно независимом от интеллектуального уровня, образования, осведомленности, социального статуса правообладателя. Равноправие не есть и не может быть равенством способностей и возможностей.

Между тем расизм — это дискриминация на основе расовой либо национальной принадлежности. То есть не констатация различий, а преимущества одних и ограничения других, чего бы это ни касалось — льгот, привилегий, условий и оплаты труда… Словом, список этот бесконечен, но и не требует продолжения — всё здесь очевидно.

1 «Политкорректность хуже ленинизма» — под таким заголовком в русскоязычном Интернете появилась стенограмма выступления Владимира Буковского в Болгарии в 2009 году, где он объясняет практику политкорректности неполной победой над коммунистической идеологией (см. об этом svoboda.org/a/1879029.html). — Прим. ред.

гениально точная цитата! :-)

Никогда не интересовался Сергеем Адамовичем Ковалёвым, а тут показалось любопытным название статьи, да и сама статья Наталии Деминой – мне нравится её стиль.

Мне всегда интересна родословная, место человека в цепи поколений. Заглянул в Википедию, там сказано – …родился в семье железнодорожника. И ни слова о родителях. Задал поиск в Гугле по фразе — …Родители правозащитника Сергея Адамовича Ковалёва – просмотрел 7 ссылок – это достаточно для статистики – везде только «в семье железнодорожника». Неужели ничего не известно о его родителях?