Долгое время вопрос о происхождении человеческого языка считался неразрешимым. Неудивительно, что в 1866 году Парижское лингвистическое общество перестало рассматривать работы, касающиеся этого вопроса. Но в последние годы ученые вновь вернулись к этой теме, в научном обороте постоянно возникают новые — и вполне проверенные! — данные. Что же такого смогли понять лингвисты? В передаче Ольги Орловой «Гамбургский счет» на Общественном телевидении России об этом рассказала докт. филол. наук, автор книги «Происхождение языка» Светлана Бурлак.

Светлана Бурлак — российский лингвист-индоевропеист, специалист по тохарским языкам, автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка. Докт. филол. наук, вед. науч. сотр. Института востоковедения РАН.

Светлана Бурлак — российский лингвист-индоевропеист, специалист по тохарским языкам, автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка. Докт. филол. наук, вед. науч. сотр. Института востоковедения РАН.

Родилась в 1969 году в городе Иваново. В 1991 году окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (отделение структурной и прикладной лингвистики), в 1994 году — аспирантуру Института востоковедения РАН. С тех пор работает в отделе языков народов Азии и Африки ИВРАН. В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию «Историческая фонетика тохарских языков». В 2013 году получила докторскую степень с темой: «Эволюционные механизмы и этапы формирования человеческого языка». С декабря 2015 года — профессор Российской академии наук. Автор более ста научных работ, в том числе монографий и учебников.

— Светлана, последние десятилетия выглядят как прорыв в теме происхождения языка. Что же случилось? Почему раньше на эти вопросы не удавалось найти ответов, а теперь всё иначе?

— Потому что это задача не только для лингвистов. Это задача в значительной степени для биологов. Потому что лингвисты имеют дело с языком, когда он уже точно нормальный человеческий язык. И когда, например, мы восстанавливаем какие-то праязыки — праславянский, праиндоевропейский язык, пра- еще какой-нибудь язык, это всякий раз получается нормальный язык, в котором есть слова, и из них можно делать предложения. Уже достаточно развитый, сформированный, на котором можно разговаривать о чем угодно. А вот если мы хотим исследовать происхождение языка, нам нужно понять, как что-то, что языком не было, потом им стало.

Понимание сильно затрудняло то, что люди в массе своей неправильно представляют себе эволюцию: как будто был один персонаж, объект, экземпляр, и вот он всю свою жизнь бежал к какому-то финишу. На самом деле эволюция на вас и на нас не закончилась. У нас еще внуки будут, — может, не лично у нас, но у кого-нибудь из нашего поколения. А если повезет, то и прапраправнуки. И эволюция не кончается — она продолжается и закончится, только когда все умрут. Но это будет грустно. Пока мы живем, мы эволюционируем.

Эволюция заключается в том, что всякий раз на старт выходит огромное множество похожих друг на друга особей, почти одинаковых — но не совсем. Они могут свои качества передавать своим наследникам, и наследники будут похожи на них, но не совсем. За тысячу лет набежит значимое изменение; а уж за миллион сколько набежит! Кроме того, эволюция — не гонка по одной прямой к одному финишу, а, скорее, лабиринт из кучи развилок. Из всех этих многочисленных экземпляров, которые выходят на старт, кому-то удобно влево свернуть, кому-то вправо, кому-то туда, кому-то сюда. Просто так вышло. Может, даже не удобнее, а просто так случайно получилось. И каждый добежал до чего-то своего, до собственного венца эволюции.

— Света, а как такое корректное понимание эволюции приближает нас к пониманию происхождения языка?

— Очень просто. Теперь мы ищем не точку, где предыдущий некто обернулся другой сущностью, а кусочки возможностей, из которых можно что-то сложить. Мы ищем промежуточный вариант, который еще не то, но уже не сё.

— Как будто недоязык?

— Да. На самом деле мы все видели этот недоязык. По крайней мере, если видели маленьких детей. Вот маленький ребенок, он знает целое одно слово — слово «дям». Это слово значит «да» или «дай». «Пюре будешь?» Молчит. «А кашу будешь?» — «Дям». Даешь ему кашу — он всё съедает. Замечательно. Хороший ребенок. С ним очень удобно общаться. А можно ли сказать, что он умеет говорить? Всего одно слово — но он его умеет говорить. Значит ли это, что он знает язык? Ну, как сказать… Но с ним уже можно общаться. Он уже может выбрать кашу или пюре. Кстати, это значит, что он понимает слова «пюре» и «каша». Но это еще, наверное, не тот язык, который мы готовы считать нормальным полноценным функционирующим языком. Это что-то промежуточное.

— Хорошо. Но как же вы тогда определяете полноценный язык?

— Снова хочется найти момент, когда кинулся оземь — обернулся серым волком…

— Хочется уловить этот момент Большого взрыва.

— А нет момента Большого взрыва. Потому что все немножко разные. В эволюции никогда нет такого «большого взрыва». Нет этой сказочной точки. Всегда есть состояние, которое точно «до», и какое-то состояние, которое точно «после». А между ними такая подвижная граница. Мне кажется, что самый главный ключевой поворотный пункт, после которого уже начинается отсчет настоящего языка, — тот момент, когда язык обретает свойство, которое я называю достраиваемостью. Дело в том, что мы свой родной язык не вызубриваем наизусть. Мы его достраиваем: мы какие-то слова в каких-то формах слышали и теперь можем предположить, как будет выглядеть в другой форме совершенно новое слово. Например, палеонтологи открыли существо, которое называется аномалокарис. Нашли сколько-то этих аномалокарисов, описали. Вы можете сказать, что никогда раньше не встречались с этими кем?

— С аномалокарисами.

— Отлично. Вы построили форму творительного падежа. Как будто вы это слово знаете с детства.

— Я понимаю, как оно должно было бы в русском языке выглядеть в творительном падеже.

— Именно. Даже если вы не знаете слово «творительный падеж» или забыли его, просто в этой конструкции «никогда не встречался я с этими…» кем-то.

— Аномалокарисами.

— Вы говорите так, будто это знали. Но на деле, даже если вы это слово слышите впервые в жизни, построить эту форму несложно, потому что вы знаете, как такие формы строятся — даже не на сознательном уровне знаете, а автоматически: оно само получается. Это называется языковым навыком. У каждого набор этих потенциальных возможностей немного разный. И тут в дело вступает основной фактор эволюции — вероятность и частотность.

— Когда язык обретает свойство достраиваемости, это означает, что он уже стал состоять из отдельных кусочков лего.

— Это то, что называется двойное членение, то есть значимые единицы состоят из других значимых единиц, и из них можно составлять еще какие-то значимые единицы, а из них еще бóльшие значимые единицы. Но самые маленькие значимые единицы состоят из единиц, которые своего значения не имеют, а используются именно для различения.

— Совершенно верно. Но когда мы их складываем вместе, у нас получаются именно отдельные значимые единицы. Вопрос: когда это происходит с людьми? Вопрос — кто из видов Homo стал первым носителем такого полноценного языка.

— Я могу сказать, кто стал говорить членораздельно. Это был общий предок нас и неандертальцев — так называемый гейдельбергский человек. У него уже был целый комплекс приспособлений, которые не нужны ни для чего, кроме членораздельной звучащей речи. Во-первых, у него, как выяснилось, не было присущих обезьянам горловых мешков. Обезьяна может говорить с полным ртом. Ей ничего не будет. У нее высоко расположена гортань, и она не рискует подавиться. И если она «говорит» с полным ртом, ей совершенно неважно, как во рту язык повернется, потому что у нее есть горловые мешки, у которых своя собственная система резонансов и антирезонансов. Они какие-то частоты усилят, какие-то приглушат, и звук будет правильный независимо от того, как язык во рту повернется. Это видно по строению подъязычной кости. Неандертальская подъязычная кость известна. И подъязычная кость гейдельбергского человека известна. И подъязычная кость австралопитека известна. Вот у австралопитека она была как у обезьян — горловые мешки там были в наличии. А у гейдельбергского человека она такая же, как у нас и у неандертальцев. То есть горловых мешков там не было. Анатомы в этом уверены.

— Получается, что произошла очевидная мутация — изменение речевого аппарата.

— Скорее всего, мутация эта тоже происходила постепенно. Может быть, когда найдут подъязычную кость хабилиса или эректуса, мы посмотрим, как подъязычная кость выглядела у них. А если найдут несколько, то, может быть, мы увидим, что у кого-то горловые мешки были в полном объеме, а у кого-то были так себе.

Итак, во-первых, у гейдельбергского человека не было горловых мешков. Во-вторых, слух настраивается на другие частоты. Обезьянам важно различать друг друга по голосу. Поэтому у них есть пик слышимости примерно на частоте 1 кГц. И у нас тоже этот пик лучшей слышимости есть, потому что мы тоже различаем друг друга по голосу. Но у нас есть еще один, дополнительный пик лучшей слышимости — на тех частотах, где звуки различаются по артикуляции. В зависимости от того, как у нас язык во рту повернется, у нас будет [т], [к] или [ч], и мы такие нюансы различаем именно в зависимости от того, как язык во рту поворачивается. Наши слуховые косточки настроены так, чтобы эти дополнительные, более верхние частоты лучше проводить. И уже у гейдельбергского человека слуховые косточки были настроены на слышание подобных тонкостей.

Конечно, разные гейдельбергские люди тоже отличаются друг от друга: палеонтологам просто повезло. Есть такое место, Сима-де-лос-Уэсос, буквально — «Бездна с костями», обрыв, куда гейдельбергские люди, жившие на территории современной Испании несколько сотен тысяч лет тому назад, сбрасывали своих покойников. И теперь это кладбище гейдельбергских людей стало кладезем для палеоантропологов. Они смогли найти там несколько комплектов (комплектов!) слуховых косточек и по ним восстановили кривую слуха. И увидели, что разные гейдельбергские люди немного отличаются друг от друга, но везде характеристики позволяют полагать, что был этот второй пик лучшей слышимости.

— То есть гейдельбергский человек слышал примерно как мы?

— Уже да. Поэтому, если его сосед, такой же гейдельбергский человек, что-то говорил, поворачивая язык во рту всякими разными способами, то он различал варианты звука. Одно дело [т], а другое дело [к].

— Света, скажите, с точки зрения эволюции не бессмысленно ли задаваться вопросом — что же здесь первично? Анатомия гейдельбергского человека приспосабливалась под речь, или у него появлялась такая речь, потому что его анатомия менялась?

— Эволюция — обычно коэволюция, потому что в эволюции важен комплекс и баланс. Неважно, что у вас будет конкретно по какому данному свойству. Важно, чтобы все ваши свойства в совокупности достаточно подходили к свойствам окружающей среды. Тогда вы выживаете и размножаетесь, и всем хорошо, ваши потомки и наследники перейдут на следующую ступень и побегут по коридорчикам лабиринта эволюции. Если некоторое ваше свойство вообще-то прекрасно, но для данных условий не подходит, вы не выживаете, не размножаетесь, вы дохнете. Антропологи, палеонтологи вас потом найдут.

— Тогда получается, что гейдельбергскому человеку для успешного развития и размножения более сложный вид коммуникации с такими анатомическими особенностями и с такой речью был выгоден, был эффективен для него?

— Да. И это, между прочим, еще не всё, потому что для членораздельной звучащей речи очень важна диафрагма. Есть такое специальное речевое дыхание, чтобы воздух на голосовые связки подавать не сразу весь. Вот когда мы вопим от ужаса, воздух подается на голосовые связки сразу весь, и мы говорим «А-а-а» и не можем с этим звуком ничего сделать. А когда мы разговариваем, то диафрагма аккуратно движется то туда, то сюда, и звуки, во-первых, возникают порциями, а во-вторых, они то громче, то тише. Поэтому громкий звук [а] не маскирует тихого звука [т], и тихий звук [т] мы тоже слышим, и мы отличаем слог «та» от слога «ка», хотя [т] и [к] сами по себе очень тихие звуки. Диафрагма нам помогает — чуть-чуть ослабит [а], чуть-чуть усилит [т], и мы услышим и то и другое. Судя по толщине позвоночного канала, у гейдельбергского человека уже была возможность тонко управлять диафрагмой.

Кроме того, у нас и у неандертальцев одинаковый ген FOXP2, который очень важен для речи. У кого он испорчен, у тех говорить получается с трудом, та самая достраиваемость не работает. Раз у неандертальцев и у нас он такой же (а там очень нетривиальные изменения), то, наверное, он был таким же уже у нашего общего предка.

Соответственно, у гейдельбергского человека мы видим целый комплекс признаков, связанных с речью. Какой-то один из них еще мог появиться случайно, но когда они все вместе бьют в одну и ту же точку, наверное, это всё неспроста.

— Вы говорили об анатомических изменениях, которые должны произойти, чтобы появилась речь, язык в нашем современном понимании. Но ведь должно же что-то произойти и с мозгом. Мы знаем, что наша речь — это наш мозг.

— Про мозг мы теперь тоже много знаем. Потому что теперь появились методы, которые позволяют изучать бодрствующий живой работающий мозг. Можем попросить человека задумать какое-нибудь слово и посмотреть, что у него в мозге активируется. И оказывается, что мозг не делится на жестко заданные модули, а, скорее, там работают нейронные сети.

Все советские люди учили в детском саду стихотворение: «Если скажешь слово „родина“, сразу в памяти встает…» — и дальше у разных людей разное вставало в памяти. У кого-то идиллическая картинка средней полосы, у кого-то московский дворик, у кого-то степь, у кого что. Но это стихотворение хорошо иллюстрирует работу языка и мозга. Слова и выражения, которые мы из слов делаем, нужны не просто так. Каждое слово — как ярлычок, за который зацепилось большое количество всяческого опыта, как выражаемого в словах, так и не выражаемого. Например, если человек задумал слово «молоток» или читает слово «молоток», или слово «пассатижи», или еще какое-нибудь название инструмента, то у него немного активизируется моторная кора, потому что «молоток» — чтобы гвозди забивать. И те отделы коры, которые ответственны за движения по забиванию гвоздей, тоже немножко активизируются.

Если сказать слово «халва», во рту, конечно, слаще не станет, но слово «сладкий» будет опознаваться среди мешанины букв на экране на сколько-то миллисекунд быстрее, чем слово «кислый». Потому что от слова «халва» возбуждаются в том числе те центры мозга, которые ответственны за распознавание чего-то сладкого. Когда появляются слова и выражения, которые из этих слов строятся, то в мозге, естественно, возникают какие-то отделы, которые обрабатывают эти слова и помнят, как слова выглядят. Разные слова выглядят слегка по-разному.

Одно дело — «дом», а другое дело — «том», их надо различать. «Тесный» и «честный» — почти одинаковые слова, но чуть-чуть различаются. Но мозг должен иметь программу, как это делать и как эти слова изменять, если они изменяются (как те самые аномалокарисы в творительном падеже), мозг должен хранить программы, как из слов составлять более крупные цепочки. И, конечно, мозги у нас растут. Но тут палеонтологи нам мало чем могут помочь, потому что на эндокране, слепке мозга, который иногда достается антропологам, видна форма различных участков, но не видна функция.

— Изучая вашу научную биографию, я увидела, что вы специалист по тохарским языкам. Это редкие вымершие языки, которые были на территории современного Китая, V–VIII века, западный и восточный тохарский. Читая вашу книгу «Происхождение языка», подумала: интересно, где же в ней упоминаются тохарские языки. Ничего не нашла. Финский есть, японский есть, а тохарских нет. Почему вы не использовали свою профессиональную область при написании этой книги? Где тохарские языки, за что их дискриминировали?

— Я дискриминировала большинство языков Земли, потому что языков шесть или семь тысяч, смотря как считать. А я взяла дай бог десяток известных мне языков. Но тохарские действительно не много добавляют. Во-первых, очень долго объяснять, что это Синьцзян (китайский Туркестан), это V–VIII века н. э., это индоевропейские языки. Во-вторых, у них еще транскрипция очень хитрая, со всякими точками, штрихами и бог знает чем. Наши знания о тохарских языках в значительной степени определяются нашими способностями реконструировать, что там было, по другим индоевропейским языкам — когда мы видим слово «прачар», похожее на слово «братар», «фратер», и есть регулярные звуковые соответствия, которые позволяют установить, что «прачар» — это «фратер» и так далее. Мы знаем другие языки, поэтому можем что-то сказать про тохарский, а сами тохарские в этом плане не помогают. Поэтому я просто не стала с ними возиться.

— Не может такого быть, чтобы человек, который занимается вымершим языком, никогда не представлял, не пытался его воспроизвести и не пытался представить себе, как он звучит. Скажите хоть что-нибудь по-тохарски.

— Как бы он мог звучать, мы довольно хорошо знаем, потому что они пользовались той же письменностью, которую использовал санскрит. А в санскрите была хорошая филологическая традиция, составлено фонетическое описание. И там понятно, что и как произносилось. Поэтому мы смотрим на эту письменность и надеемся, что по-тохарски произносилось примерно так же, как записывалось.

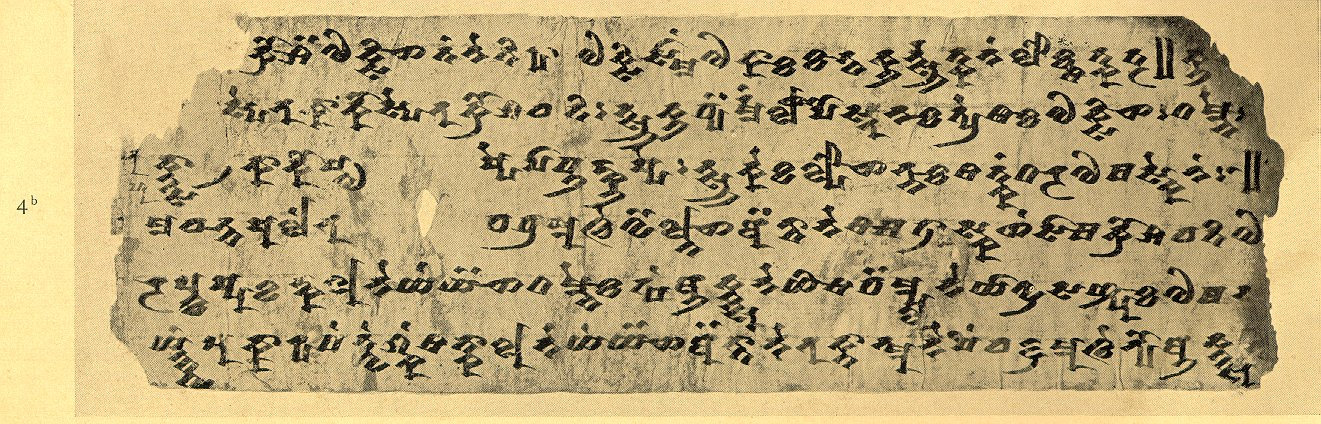

Вот кусок из одного буддистского сочинения (см. врезку), где глубокие философские размышления. В данном случае размышление про некоторую траву, которая отрастает, что с ней ни делай — хоть бей ее, хоть круши, хоть руби. Если хоть маленький кусочек останется, она всё равно отрастет еще раз. И так же — невежество. Хоть бей его, хоть ущемляй: если хоть маленький кусочек останется, то всё равно невежество расцветет пышным цветом.

Отрывок из текста Puṇyavantajātaka

(kärṣto)s penu kākos penu krośavati:

разрубать-прич. даже убить-прич.прош. даже название травы

прош.им.ед. ж. р. им.ед. ж. р.

Tsru kuc yärmaṃ lipos nunak {t}prenäk oksiṣ:

маленький что-вин. степень-лок. оставить-прич. теперь опять расти-наст.

(едва) (на сколько-то) прош.им.ед. ж. р. акт. 3 ед.

tämnek (ā)kntsā(ñ) kākoṣtuṣ pe pāpläṅkuṣ pe:

также неразумный, ударять-прич.прош. даже щипать-прич. даже

им.мн. м. р. прош.им.мн. м. р.

tsru ke kälpoṣ nunak sätkaṃtär omäskenaṃ:

маленький как достигать-прич. теперь распространяться злой-лок.ед. м. р.

(едва) только прош.им.мн. м. р. -наст.мед. 3.мн.

«Даже разрубленная, даже разрушенная, Krośavatī, одна лишь частица осталась, — вырастает такой же (как раньше). Так и невежды: даже побитые, даже общипанные, — как только смогут, они умножаются в плохом».

— Потрясающе. Остается добавить, что в книге «Происхождение языка» нет ни слова про тохарский язык, но здесь раскрыта тайна происхождения языка, в том числе и тохарского, и других мертвых языков. Здесь раскрыто главное — тайна этого чуда, с помощью которого мы общаемся и с помощью которого мы все узнаем новые потрясающие вещи.

Светлана Бурлак

Беседовала Ольга Орлова

Кто-то считает, что есть эволюция, кто-то считает, что идёт деградация(кстати очень похоже). А шумеры написали, что людей создали аннунаки, для работы в шахтах.

Всё теории…

Не, с шумерами факт… :)

Каждый может полагать, как ему нравится. Вопрос в том, какое мнение заслуживает доверия, какое нуждается в проверке, а какое является чистой воды заблуждением (например, мнение о плоской земле). А бывает ещё и словоблудие, например разговоры о деградации. Дело в том — что прогресс и деградация сами по себе — общие понятия. И прежде чем говорить, что идёт деградация, нужно чётко определить это понятие, выработать критерии развития и деградации, а уж потом анализировать явления, относящиеся к вопросу. Теория эволюции — это продукт нескольких поколений тысяч, а то и сотен тысяч учёных. Т.е. людей, обладающих наивысшей квалификацией в рассматриваемой области. Она легко и непринуждённо объясняет огромные массивы фактов, в том числе и из повседневного опыта. Альтернативных концепций, столь же серьёзно проработанных и аргументированных просто не существует. А шумеры — это да… Авторитеты…

«Это был общий предок нас и неандертальцев — так называемый гейдельбергский человек.»

Это личная точка зрения Светланы Бурлак? Насколько я понимаю, антропологи с ней не согласны.

Дробышевский согласен. А каково альтернативное мнение?

Ну, в википедии написано:), что гейдельбергские люди — предок неандертальцев, но не Homo Sapiens sapiens. Ну а наши (т.е., негров:)) предки в те годы жили исключительно в Африке. Другой точки зрения пока не встречал.

http://antropogenez.ru/tree/ Понятно. Видимо нет единого мнения относить ли синхронные африканские кости к гейдельбергским людям или определять для них отдельный вид.

Я коллегам на самом деле показывал то место из википедии перед выходом газеты :-) Но в результате было как-то так решено, что «жираф большой, ему видней» :-)