Накануне 9 Мая вышло в свет дополненное и обновленное издание книги писательницы и военного переводчика Елены Ржевской «Берлин, май 1945». Переводчик Любовь Сумм, внучка Елены, рассказала ТрВ-Наука, как шла работа над книгой. Беседовала Наталия Демина.

— Какие пропуски и умолчания удалось в этом издании ликвидировать? Какие приложения и комментарии позволят читателю шире взглянуть на майскую историю 1945 года?

— За основу взят текст (файл) 2005 года с дополнениями, которые внесла сама бабушка. По большей части это фраза, реже абзац. Они распределены по всему тексту «Берлина», по второй его половине, и восстанавливают изнанку происходившего: собственно, сам факт, что обнаружение и опознание трупа Гитлера было скрыто, — а скрыто оно было по приказу, исходившему от Сталина, — как приказ был передан, как сформулирован («Оглашать не будем. Капиталистическое окружение остается»); и всё то, что не могло быть не только опубликовано — по сути дела, даже написано, потому что до тех пор, пока из книги вынимался факт умолчания, в ее ткань не могли органически вплетаться и размышления о природе умолчания, о преступности умолчания, о насилии над историей, о последствиях такого насилия для истории — и для живого человека, попавшего в ее жернова.

Вариант 2005 года по-русски публикуется впервые. Он был подготовлен автором для переводов, и с 2005 года книга вышла на итальянском, французском, немецком, японском, английском, эстонском; самое последнее издание — в Таиланде. А на русском сейчас, в 2020 году, в издательстве «Книжники» — впервые [1].

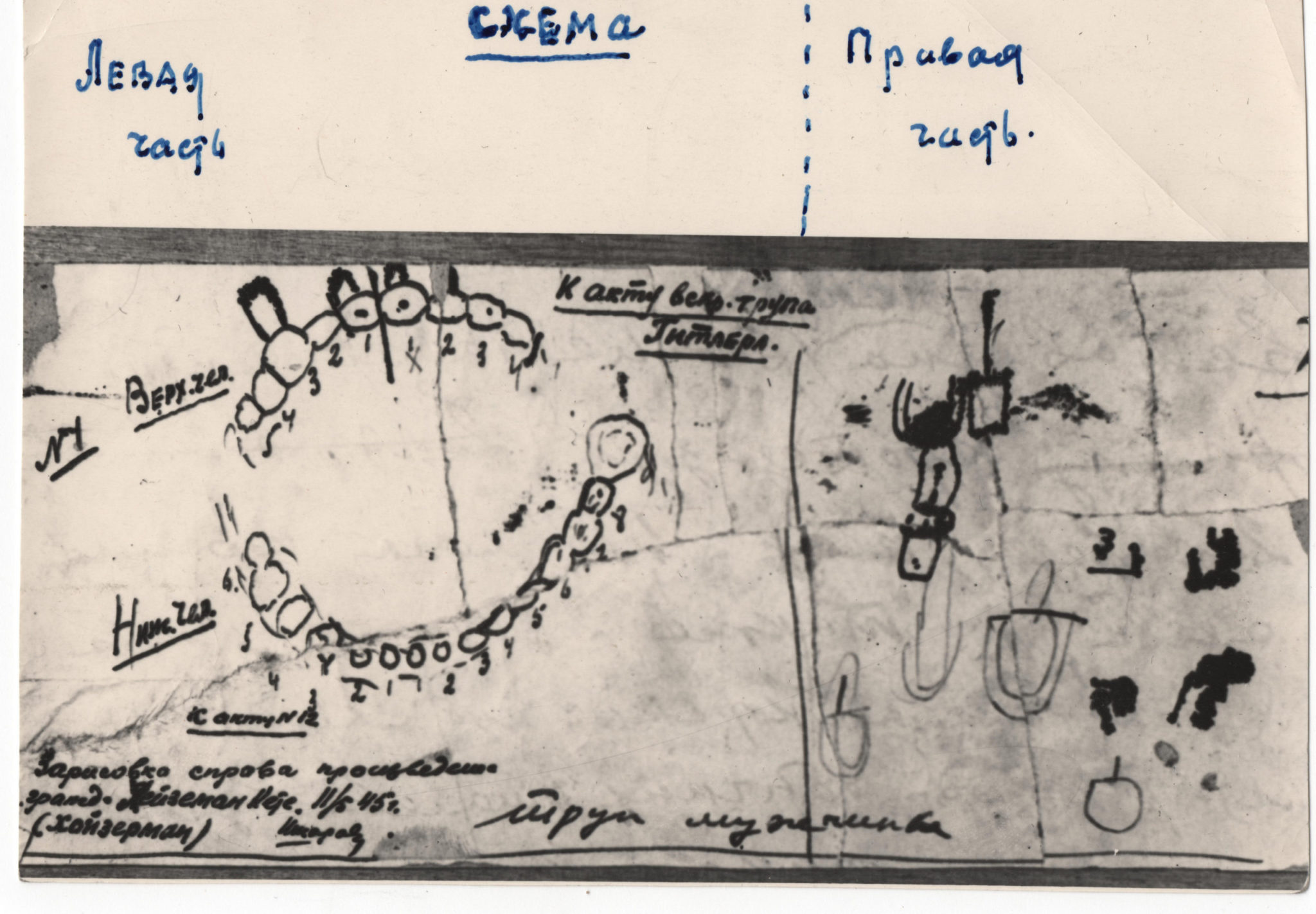

В процессе подготовки я наткнулась и на «подпольную рукопись» (точнее, она хранилась не в подполье, а на полатях), созданную Еленой Ржевской в 1975 году. Вся эта линия об умолчании и о судьбе помощницы дантиста Кете Хойзерман, опознавшей зубы фюрера и отсидевшей в СССР «как свидетельница смерти Гитлера», полностью самой Ржевской перенесена оттуда в текст 2005 года: я сверила и убедилась.

И тогда я решилась добавить то, что не вошло в вариант 2005 года, — эпилог. Вернее, решилась восстановить эпилог — поездку в Берлин и Стендаль, который присутствует в прежних изданиях книги на русском языке, но не вошел в вариант 2005 года, — и дать этот эпилог тоже по рукописи на полатях. В нее как раз вошли размышления о разделенной Германии.

— Рассказывала ли бабушка в семье о войне? Говорила ли о трудностях пребывания на войне женщин?

— У Ржевской есть большой «манифест» (в форме интервью с Татьяной Бек, но вопросы были во многом те, которые Ржевская сама предложила); то, что ей было важно высказать. И называется этот текст «У войны — лицо войны». Там есть такая фраза: «У войны не женское лицо. И не мужское. У войны — лицо войны». И больше всего она писала не об армии, не о бойцах или офицерах, а, как выразился один ее читатель, «о топчущем войной окружающем». Такой вот немного неграмотный оборот, но хватает за сердце. О бабах в деревне она писала, о застуженном насмерть младенце, о беженцах, о немногих уцелевших в лагере военнопленных…

Об отличии именно женской доли на войне она говорила и в этой большой статье, и кое-что семейно, да в повести «От дома до фронта», где как раз описан путь из Москвы — к первому месту назначения: они едут в поезде, парни и девушки, один из парней мочится в открытую дверь, кто-то весело его подбадривает: «Вей по ветру» — и вдруг пронзает мысль о физиологическом отличии, которое настолько затруднит жизнь на фронте. Это всё так и было — отсутствие укромности, гигиенические трудности; у нее хотя бы уже была дочка, а многие женщины, особенно снайперы, кто долго лежал в засаде, боялись застудиться, не родить потом.

И определенная уязвимость в случае домогательств — но как раз об этом она говорит, что у нее не было такой проблемы. И что не было страха натолкнуться в лесу — они ведь в лесу год находились под Ржевом — на солдата или кого-то. О таком — об изнасиловании — не было слышно. При том что потребность у мужчин, конечно, была огромная. И в деревнях тут же возникали и романы, и на одну ночку.

Наверное, проблема с домогательствами со стороны старших офицеров могла быть у женщин, не имевших звания, профессии, уверенности в себе, зависимых от расположения начальства. Она же могла пресечь. И романы у нее были — свободные, настоящие. И у большинства женщин романы были, для многих это ведь уже осознаваемая — последняя — возможность при такой убыли мужчин.

Но и тут, говорит Ржевская, многие женщины оказались пострадавшими. Потому что женщина и на войне живет чувством, не может полностью раствориться в войне, в приказах, запретах. Бывали случаи, что самовольно переходили в другую часть, если туда отправляли любимого. И попадали под суд. Об этом она с горечью и сочувствием вспоминает. Вообще к женской доле, не только на войне, — с большим сочувствием и болью.

— Мне показалось, что в книге никак не отражены протоколы Молотова — Риббентропа, в частности участие СССР в разделе Польши, хотя о нападении Германии на Польшу — да. Понимала ли ваша бабушка роль Сталина/СССР в развязывании Второй мировой войны? Как она относилась к сталинизму?

— Мне кажется, вопрос надо разделить как минимум на три, а то и на три с половиной. Во-первых, протоколы Молотова — Риббентропа в книге вроде как ни к чему, поскольку речь идет о конце войны. То есть о них бы, наверное, речь не зашла даже в самой неподцензурной рукописи.

Во-вторых, что касается роли Сталина в развязывании Второй мировой войны — тут важно понимать, в какой момент и из какой точки зрения смотрит автор. Для Елены Каган [2] в 1945 году, для Ржевской в 1965 году и, наверное, до 1990-х годов абсолютный центр и смысл всего сюжета — Великая Отечественная. Не мировая. Размышления 1990-х и 2000-х годов — я могу проследить это по записям Ржевской, это проступает и в ее книге о Геббельсе — в большей степени направлены на понимание России — уже России — в мировой истории. А раньше — были более замкнуты на «свою историю».

Всё же есть то, с чем ты вышел из юности, прошел войну, прожил со всем народом, — Отечественная война. Поэтому и в следующем за основным текстом «Берлина» разговоре с Жуковым речь идет о роли Сталина в уничтожении собственной армии — то есть о том, какой ущерб нанесен своей стране перед отечественной войной. Поэтому в книге о Геббельсе особо отмечается, как провальная финская кампания укрепила намерение Гитлера напасть, — то есть говорится о преступлении Сталина перед своей страной, о его вине в том, что эта, отечественная война так провально началась, так дорого обходилась. И в той части «Берлина», в начале, где Польша, — там есть намек на оставленную погибать Варшаву, есть письмо от поляков: «Идут ли русские, ведь мы умираем», — но ни слова об Армии Крайовой, ее как бы и нет. Вина перед Польшей — только перед союзной нам Польшей, той, которой должны спешить на помощь.

И позднее в книгах Ржевской всплывает тема той «германо-советской дружбы». В записках ее в феврале 1940 года зафиксировано, как сменилась доска на их институте — ИФЛИ: вместо надписи на французском появилась на немецком; а в воспоминаниях об ИФЛИ переданы в подробностях ужас ребят, их возмущение союзом с «фашистами» (тогда говорили не «нацисты», а «фашисты»): «Наши заклятые друзья». Но ужас и возмущение не тем, что поделили Польшу, не поведением своей страны в мире, а тем, что страна отступает от того, на чем они выросли, — от противостояния фашизму. Испания еще догорала… И к тому же они, в большинстве своем, понимали ясно, что война с гитлеровской Германией предстоит, и война смертельная — не та бравурная из кино. Зачем же эта жестикуляция, договоры, союзничество? То есть опять-таки речь о вине Сталина перед своей страной.

Что же касается роли Сталина в развязывании Второй мировой — мне тоже кажется, что финская кампания и захват Литвы, Латвии, Эстонии требуют не меньшего внимания, чем раздел Польши. Понимала ли происходящее Лена Каган, двадцати лет, только что (6 сентября 1939 года, практически день в день с началом Второй мировой) родившая дочь — мою маму, переживавшая в 1940 году разрыв с отцом этой дочки, поэтом Павлом Коганом? Мы знаем по воспоминаниям сокурсников Павла, что он осуждал Финскую войну: именно как агрессивную войну большого государства против малого. И говорил, что виден и прицел опробовать свои силы.

У Ржевской в записях 1940–1941 годов такого протеста не ощущается. Она скорее фиксирует, причем некие мелочи: мода на головной убор «гномик», пришедшая из «несуществующей Польши», уход на финский фронт студентов-добровольцев, прощание с Ароном Копштейном, который погибнет под Суоярви. В июне 1941 года она записывает монолог женщины, у которой муж «погиб на Польском» — возмущение «разбойником Гитлером», который нарушил мирную жизнь этой женщины: четверо детей, своя комната, «государство помогало». Думаю, когда она перечитывала свои записи годы спустя, она слышала в них подтекст. Но я не уверена, что она слышала его, когда записывала.

И мне кажется, это очень ценно, что Ржевская как писатель абсолютно честна и не вписывает задним числом те мысли, каких у нее тогда не было. Это тем более важно, что мы предлагаем читателю текст, дополненный в 2005 году, пусть и по рукописи 1975 года. Но обязательно возникает вопрос, насколько эти дополнения верны «состоянию 1945 года». Важно подтвердить, что Ржевская не скрывала своих заблуждений или недодуманностей, как и не застревала на них.

При внимательном чтении в «Берлин, май 1945» звучит и голос 25-летней девушки, дошедшей до вражеской столицы; и сорокапятилетней писательницы, пробившейся в архив и открывшей миру «тайну века»; и пятидесятипятилетней, всё более разочаровывающейся в «зрелом социализме» с его безликостью и именно с раз навсегда окаменевшей «историей»; и Ржевской 85 лет, которая сказала всё до конца — но не устранила того, как было это сказано «при советской власти». У нас в семье есть присловье моего отчима, Юрия Дикова: «Нельзя судить незнающих своим знанием». У бабушки оно записано с голоса в тетрадь, и она была этому верна.

А что касается вопроса об отношении к сталинизму… Перед войной еще мало кто из них, молодых, различал Сталина и советскую власть, а советской власти они были преданы. И опять-таки — впереди война. И хотя отец Ржевской Моисей Александрович Каган подвергся чистке и жил в страхе перед арестом, а близкий друг родителей, очень любимый и самой Еленой Борис Наумович уже сидел и были аресты родителей студентов ИФЛИ, отречения от них, а потом аресты самих студентов, — этот ужас сосуществовал с верой в строительство коммунизма, с юностью и ее надеждами. И с дружбой: дружба ифлийцев прошла через их жизни и продолжается уже в их внуках. Эту необычайно преданную дружбу они тогда понимали и как преданность общему делу.

А в войну — и об этом она тоже пишет — иногда думалось, и со страхом, как бы что не случилось со Сталиным. Потому что на нем всё держалось, конечно: если вдруг он умрет — не развалится ли оборона, страна?

А к сталинизму и в сталинской форме, и в той, в которой его сохраняют и воспроизводят, относилась с отвращением. К захвату Сталиным власти. К лагерям и репрессиям. К раскулачиванию. К уничтожению головки армии перед войной. К краже победы — именно так она понимала сокрытие правды об обнаружении Гитлера. К борьбе с космополитизмом, жертвой которой была и она сама. И к этой секретности и подцензурности, которая никуда никогда не уходила.

С годами многие надежды юности рассеялись, война — закончилась, а когда настало время осмысления, оказалось, что осмысление всегда будет искаженным — из-за умолчания, цензуры, самоцензуры, привычных парадигм мышления; и с собственной своей историей, частью которой она была (буквально: «на этих документах моя подпись переводчика»), мы никогда не будем вполне откровенны, не будет и глубокого, писательского, проговоренного ее освоения. Это — сталинщина, и это Ржевская очень ощущала и проговаривала как первопричину, ведущую в конце концов страну и народ (как общество) к распаду. Эту уже в тетрадях семидесятых годов видно. Когда и Бабий Яр — нельзя, и Александр Солженицын под угрозой ареста, и загнан в онкологическое заболевание и немоту Александр Твардовский, и вынужден эмигрировать Виктор Некрасов.

— Был ли поиск Гитлера вашей бабушкой и ее однополчанами их личной инициативой?

— Изначально это была внятная боевая задача, задача разведки. Разумеется, в обязанности разведки входили поиски нацистских главарей, сбор документов и так далее. Личная инициатива началась в тот момент, когда стало ясно, что гитлеровский труп обгорелый может остаться без экспертизы. Вот это — подсунуть Гитлера и Еву Браун-Гитлер патологоанатомам заодно с семейством Геббельсов, искать зубного врача или его помощников для опознания — было инициативой полковника Горбушина, уже немного и вопреки.

— В книге меня поразили своей глубиной слова: «На фронте мне приходилось разговаривать с захваченными в плен немецкими солдатами, психика которых была насквозь пропитана нацизмом. Но редко. Гораздо чаще они были обыкновенными людьми. И это их несоответствие чудовищному монолиту, которому они принадлежали еще полчаса назад, было порой странным и манящим». Вашу бабушку интересовал генезис нацизма и, быть может, генезис сталинизма?

— Это вообще очень важная для Елены Ржевской тема — об отношении к пленным. И об особой позиции переводчика на войне. Единственного, кто понимает пленного, — тем самым и способного увидеть в нем человека. И ответственного за судьбу этого пленного — ведь устами переводчика пленному посулят жизнь, через переводчика он может о чем-то просить. Это одна сторона: милосердие к пленным.

Другая — генезис нацизма. Да, очень интересовал. Об этом она немало написала в «Берлин, май 1945», а специально — в той книге, которую следующей будем готовить к переизданию в издательстве «Книжники»: «Геббельс. Портрет на фоне дневника» — вот там всё о генезисе нацизма и о том, что остается от оболочки души, когда из нее вылупляется такая бабочка. Пожалуй, в «Берлине» больше об исторических предпосылках нацизма, а в «Геббельсе» и о них тоже, но и об онтогенезе. На уровне одной личности. Генезис сталинизма ее, пожалуй, интересовал меньше — тут скорее разговор об историческом этапе, о его последствиях.

— Автор книги написала проникновенные строки о противоестественности раздела двух миров на западную и восточную части Германии. «Стена проходит по сердцу Европы». Бабушка радовалась объединению Германии?

— Радость ее не была безусловной. Она была рада, что мы уходим из Германии. Бремя быть оккупантом — об этом в книге тоже сказано. И к восьмидесятым годам (да что там — к 1968-му) стало уже очень ясно, как мы всем надоели в европейских странах, как промотали бесценное — были освободителями, — превратившись в давителей. Но уже в 1975 году в этом эпилоге она пишет, что восточные и западные немцы стали разными народами.

Она предвидела, что объединение будет очень нелегким. И во многом оскорбительным для восточных немцев, которые окажутся в роли «проигравших», «отсталых», «догматиков»; да и экономически всё это было непросто — домá возвращали хозяевам (а у тебя там квартира от государства), многие профессии требовали переквалификации, ориентировались в этом люди плохо (тем, кто родился в 1940-х, было уже за сорок). Она дружила с немками из ГДР, в том числе учившимися у нас, в том числе с женами сидевших в ГДР диссидентов. И записывала их ярость и разочарование — из-за презрительного прозвища «окси», злоупотребления авторскими правами, проблем с пенсией, так как стаж почти не засчитывался; их растерянность от незнания западных реалий. Считала, что следовало отнестись к восточным немцам с уважением и сочувствием, а не перековывать под единственно правильный образец.

— Книга меня поразила резким различием начала и конца. Суховатый, отстраненный тон начала и всё более личностный, доходящий до крайней точки рассказ о сломанных судьбах в конце. Как вы думаете, стала бы бабушка перерабатывать книгу, если бы увидела ее в новом издании?

— Мне польская часть не кажется такой уж суховатой. Скорее даже она излишне лиричная с точки зрения тех, кто ожидает строго документального произведения. И посреди поисков трупа Гитлера — эпизод с итальянцами и куклой; и соловей, помните? Перерабатывать, думаю, не стала бы: она имела такую возможность и в 1988 году, и в девяностые, и в 2005-м, когда, собственно, готовила рукопись. Из ее иного подхода, из рукописи 1975 года, вылупились в итоге две другие повести. Это «Далекий гул» — там опять Польша, но на гораздо более личном уровне: рассказ о сломанных судьбах совсем неизвестных людей — бельгийца и польской проститутки, и снова о военнопленных, о женщинах с желтыми звездами, о месяцах после войны; и последняя ее повесть, опубликованная в 2005 году, — «Домашний очаг»: там тоже об умолчании, о документах, копиях документов, которые пришлось уничтожать, вернувшись в Москву, и о личной послевоенной судьбе.

«Берлин», конечно, наименее лиричная из книг Ржевской. Но именно из этой суховатости, исторической точности, документальной жесткости — судьба Кете как вскрик, когда, в общем-то, уже всё равно: Сталин, Гитлер, Жуков, титаны. Вот исковерканная женская судьба.

А может быть, и стала бы перерабатывать. Ржевская, она такая. У «Берлина» 12 переизданий прижизненных: каждый раз она что-то да делала с ним. И сколько еще в черновиках, порой на клочках, — так или иначе она думала над этой историей, над разными ее измерениями, семьдесят лет. И оттачивала свой ум, свое историческое чутье; вырастало ее человеческое чувство, писательское.

— Елена Ржевская не раз говорит о той цепочке умолчания и тайны вокруг смерти Гитлера, подводя читателей к удивительному открытию: Гитлер хотел сделать свою смерть тайной, а затем эту тайну почему-то решил продлить и Сталин, не сказав о ней даже Жукову. Она пишет: «В поисках ответов [я] пытаюсь проследить, как же началось и осуществлялось умолчание… Лишь со временем мне удалось преодолеть казавшиеся непреодолимыми даже после смерти Сталина преграды и обнародовать эту тайну века. Удалось не дать закрепиться неясному, тайному замыслу Сталина, пожелавшему скрыть от мира, что мертвый Гитлер был нами обнаружен». Кажется ли вам это главной целью книги? И, может быть, главным свершением ее жизни?

— Главной целью книги — конечно, кажется. В 1965 году. Потом появилась иная цель — разоблачить сам замысел Сталина. Это она сделала в 1975 году в тайной рукописи (оксюморон: разоблачить умолчание — в тайной рукописи), доведя до конца в варианте 2005 года. Но к 2005 году главной целью книги стала, конечно, судьба Кете: возвращение истории на уровень человека.

Главным свершением ее жизни? С одной стороны — конечно, она была причастна к важному историческому событию. Сознавала свою ответственность написать. Осуществила. В книгу вложено и личное свидетельство, и писательское мастерство, и замечательная работа с документами. И очень много умственной работы — на хорошую докторскую диссертацию, на самом деле. Эта книга прославила Ржевскую в мире; эту книгу и у нас читали, в том поколении воевавших и детей войны, очень многие. Это, конечно, важно для писателя.

Но была ли она главным свершением? Ржевская очень глубокий и лирический писатель. «Берлин» оттянул много сил от того, что, может быть, ей было бы и дороже. О своем Ржеве военных лет она написала три повести; рассказы — тоже осуществила. Вновь написала о конце войны в «Далеком гуле». А вот о самой жизни написала три повести в пору оттепели (они больше не переиздавались) и две небольшие автобиографические вещи: «Знаки препинания», о юности, и «Домашний очаг», послевоенное. И еще немного: совсем маленькую повесть о поэте Сергее Наровчатове и ИФЛИ, крошечный цикл рассказов «Тропами памяти». Сейчас это мое самое читательски любимое у бабушки. Это о жизни. И мне кажется, что ее записи — это и есть ее главное свершение. Они и сейчас будут говорить с читателем, и потом. И надеюсь, что они тоже будут изданы.

Любовь Сумм

Беседовала Наталия Демина

Фотографии из личного архива Е. Ржевской предоставлены для публикации Л. Сумм

- О книге на сайте издательства: knizhniki.ru/catalog/9785906999368/

- Елена Ржевская — псевдоним Елены Моисеевны Каган (1919–2017). Ее брат Юрий Моисеевич Каган был прекрасным физиком-теоретиком, академиком РАН (1928–2019).

Надо ли понимать, что Сталин хотел для будущей игры сохранить «туза» — если вдруг возникнет лже-Гитлер — крыть его челюстью Гитлера-1? Вообще то это показывает его сильную переоценку «роли личности в истории».

Или наоборот, оставлял шансы для позиции «Гитлер спасся»? Разные маргиналы неоднократно потом пробовали эту игру.

Гитлер остался для Сталина союзником по идеологии и личностью для подражания