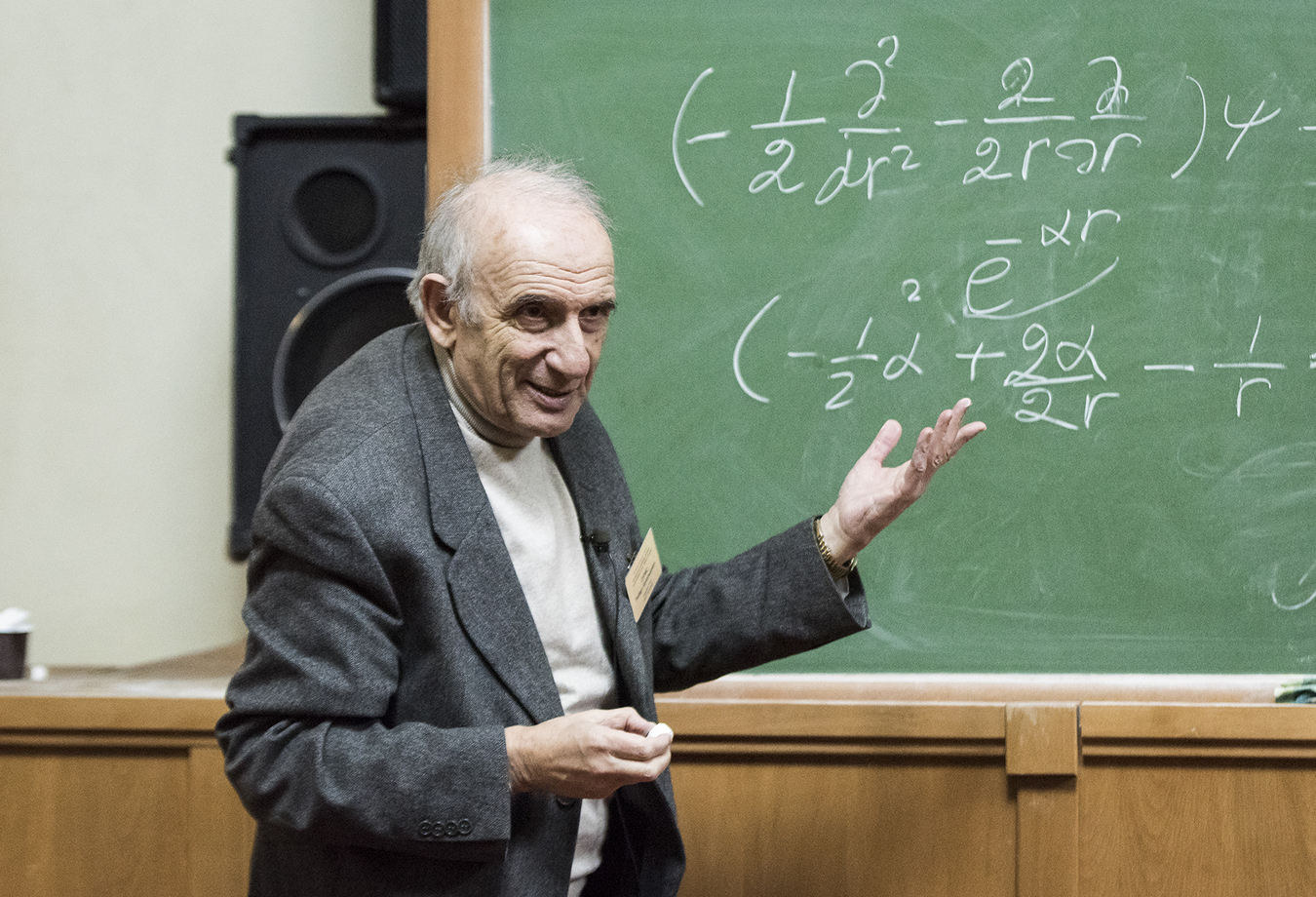

О сдаче теорминима Ландау, о нескольких научных революциях, произошедших на наших глазах, об опыте ведения научных физических семинаров мы поговорили с Робертом Арнольдовичем Сурисом — физиком-теоретиком, академиком РАН, гл. науч. сотр. Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. Беседовала Наталия Демина. Интервью подготовлено в рамках медиапроекта Сколтеха «Физически это возможно».

— В этом году отмечают юбилей Победы. Значительная часть вашего детства прошла во время войны. Как это было?

— Я родился в Москве в самом конце 1936 года. В октябре 1941-го мы отправились в эвакуацию, плыли на корабле по пяти речкам в Уфу. До этого я успел застать бомбежки Москвы. Мы жили возле Хитрова рынка, и возле нашего дома упала бомба. Зима 1941–1942 года в Уфе была зверской, морозы ниже 50°. Я слег. А в начале 1943 года мы с мамой вернулись в Москву.

Мой отец Арнольд Давидович Сурис был известным архитектором, он стал лауреатом Сталинской премии 1950 года за архитектурный проект огромного дома, построенного в 1949 году совместно с архитектором З. М. Розенфельдом (Садово-Триумфальная, 4–10, м. Маяковская). Здание строили пленные немцы. Во время войны отец не уехал с нами в эвакуацию, а занимался маскировкой города. Это была серьезная и важная работа — надо было «разрушать» контуры зданий, чтобы фашистские летчики не находили реперных точек. Например, Театр Красной армии в форме пятиконечной звезды — прекрасный ориентир, и надо было здание разрисовать, что-то на него положить, сделать его «невидимым» сверху.

Мой дядя Борис, как и отец, родом из Одессы. Его всегда звали Бобой. Боба вслед за отцом поступил в Одессе в Политехнический институт, в котором было отделение архитектуры. В 1941 году его с первого курса сразу же забрали в армию. Мой дед и бабушка во время войны погибли, но это отдельная история. Печальная и поучительная… Поскольку дядя хорошо знал немецкий, то сначала он оказался в школе военных переводчиков, а потом в разведке — сначала низкого уровня, когда приходилось мотаться через линию фронта за «языками», потом чуть повыше. Закончил войну капитаном.

Во время войны он вел дневник. Чем кончается ведение дневника известно. У дяди были огромные способности к рисованию и живописи, дневник еще снабжался рисунками. Пару раз он этот дневник терял, но его однополчане дневник ему возвращали, не настучали. Потом эти дневники его дочка Таня, моя кузина, оцифровала, и они вышли в виде книги, ее можно найти в книжных магазинах1. Это очень страшный документ войны, у меня вообще были большие сомнения, надо ли его публиковать. К моменту публикации дядя уже умер (1991).

После демобилизации он поступил в Академию художеств в Ленинграде на искусствоведческое отделение, потому что считал, что уже не сможет нагнать, чтобы сделаться живописцем. Стал очень известным искусствоведом. В последние годы был главным научным сотрудником Русского музея, а также известным коллекционером акварелей, рисунков конца XIX — начала XX веков, открыл несколько имен… Но и это отдельная история для рассказа.

— Какова роль книг в вашей жизни? Какие книги в детстве попадали в ваш дом?

— У нас очень много было книг, хороших и самых разнообразных. Отец прекрасно понимал их ценность. С детства любимыми романами были «12 стульев» и «Золотой теленок». Кажется, в 8-м классе в школе нужно было обязательно изучать «Мертвые души» Гоголя. А мне почему-то не хотелось это читать. Отец мне сказал: «Слушай, это же как „12 стульев“!» Я взялся — и с тех пор очень полюбил Гоголя, за исключением некоторых рассказов. Например, мне не нравятся его «Вечера на хуторе близ Диканьки».

— Вы сразу решили стать физиком?

— Нет, отец очень хотел, чтобы я стал продолжателем его дела. Несколько лет я занимался в изостудии при Архитектурном институте, прилично умею рисовать. Потом это мне часто помогало. Но в последний момент я взбрыкнул, не хотел идти по архитектурной стезе. Мой школьный приятель Виктор Иванов, ныне профессор, занимающийся физиологией растений (а его сын Олег Иванов, такова связь времен, сейчас зам. директора ФИАНа), видя мои мучения, сказал: «Есть Институт стали, а там есть физико-химический факультет, где люди занимаются нейтронографией». Это был конец 1953 года.

— Итак, вы решили поступать в Институт стали. МГУ даже не рассматривался?

— Нет, я не мог туда поступить (из-за проходившей тогда антисемитской кампании. — Прим. ред.). Позже я сделал попытку перейти из МИСиС в МФТИ, где я потом много лет профессорствовал, но тут же сходу, по той же причине, получил отлуп. В Институте стали были две привилегированные группы: физики металлов и физхимии металлургических процессов. И в первую из них я с определенным напряжением поступил.

сделанный рукой Якова Ильича Френкеля

Моим первым научным руководителем был Борис Николаевич Финкельштейн, ученик Я. И. Френкеля и А. Ф. Иоффе (создателя Санкт-Петербургского Физтеха). И он мне посоветовал пойти делать диплом к Виктору Леопольдовичу Бонч-Бруевичу, профессору физфака МГУ, работавшему на кафедре физики полупроводников. Наш Бонч был внуком соратника Ленина (часть родных погибла во время сталинских репрессий). Так что диплом об электронных процессах в магнетиках я делал под руководством Бонча. Выпускался в 1960 году.

— Вы сдавали теорминимум Ландау? Как это получилось?

— На зимние каникулы приехал в дом отдыха и там встретил Исаака Марковича Халатникова, который был когда-то дипломником у Бориса Финкельштейна (в те времена работавшего в Днепропетровске). Мы уже были знакомы, и он мне посоветовал: «Давай, сдавай экзамен Ландау-минимум».

Я начал сдавать теорминимум и успешно сдал три экзамена. Первый экзамен принимал сам Ландау. Ему было сдавать совсем несложно — я отлично натренировался брать интегралы и решать дифференциальные уравнения. Был задачник в двух томах Гюнтера и Кузьмина. Я взял и всё из него прорешал. Ландау мне назначил время экзамена у него дома, на Воробьёвском шоссе (бо́льшая его часть стала потом улицей Косыгина), я пришел, а его нет. Потом он десятью минутами позже появился, сказал, что был у зубного врача, посадил меня на втором этаже квартиры, кинул мне какой-то интеграл, собрался бежать вниз, не знаю, зачем. А я очень быстро взял этот интеграл. «Ну, ладно. Вот тебе посложнее…» В общем, я ему не очень давал возможность надолго уйти, всё быстро решил.

У Ландау была любопытная точка зрения, что математика, весь ее инструментарий — это как отвертки, тестеры и прочие инструменты электромонтера. Поэтому в математике всё надо делать быстро и мгновенно понять, какую отвертку взять. Это не он говорил, это я так понял его точку зрения.

Потом я стал сдавать механику. А механику у меня принимал Алексей Абрикосов. И тут мне не очень повезло. Дело в том, что на экзамене обычно давали задачки из учебников Ландау — Лифшица. Прорешаешь все задачки — и никаких проблем. Так ночью я прорешал всю «Механику». Прихожу, а мне дают другие задачи. Потом выяснилось, что как раз шла работа над новым набором задач. Я долго соображал, как решить одну задачу, не сообразил и говорю Абрикосову: «Нет, что-то у меня ничего не получается». «Ну, придешь еще раз». Я вышел, дошел до моста через железную дорогу, которая тогда была у Института физических проблем, сообразил, как решать задачу, и побежал обратно.

Потом я сдавал теорию поля Исааку Халатникову. Забавно, одним из вопросов был вывод уравнений для гравитационных волн. Потом мне сдавать теорминимум надоело.

— А для чего он был нужен?

— А вот об этом речь. Раньше нужно было сдавать теорминимум, тогда тебя брали в аспирантуру или что-нибудь в этом роде. А потом это всё кончилось. К тому же физика так разрослась, и меня как-то больше потянуло к Боголюбову. Мой научный руководитель Бонч-Бруевич, кстати говоря, был в значительной мере человек боголюбовский. Ну и я сам начал самообразовываться…

— В юбилейных статьях хвалят ваше умение проводить научные сессии Отделения физических наук. Вы бывали на семинарах Ландау и Гинзбурга. Можете их сравнить?

— Семинары Льва Давидовича были совершенно рабочими. Там было соревнование, кто быстрее сообразит. Люди действительно хорошо и быстро соображали, и семинары были продуктивны. А Виталию Лазаревичу было интересно всё ощутить и всё пощупать. Мне стиль Гинзбурга больше импонировал. Когда семинар сделался большим общегородским, то он поменялся.

Цели научных сессий Отделения физических наук РАН — продемонстрировать научные результаты, полученные в России, и сравнить их с мировыми. Это важно для того, чтобы вздрючить людей. Вторая цель — просветительская. Физика очень широкая, каждый из нас работает в своей области, а чем больше знаешь, тем интереснее, да и всякие аналогии могут быть полезны. В этой связи я вспомнил известный парадокс: «Философия знает всё меньше и меньше о всё большем и большем. И в пределе — философия ничего не знает обо всем. Точные науки знают всё больше и больше о всё меньшем и меньшем. И в пределе — точные науки знают всё ни о чем».

На этих сессиях выступают молодые люди. Одна из моих задач как ведущего научной сессии ОФН — поместить достигнутый результат в общий строй мировой физики. А поскольку я старый, то очень многое помню. Склонность к тому, чтобы повторять то, что уже было, не списывая, довольно сильно развита. Часто выясняется, что твой, как кажется, новый результат повторяет уже сделанное кем-то. Кроме того, если докладчик плохо объяснял, то я могу попытаться за него объяснить. Третья задача — держать докладчика в рамках времени. Четвертая задача — классифицировать вопросы, которые задают. И в зависимости от важности вопросов давать на ответы то или иное время. И еще одна задача — отсекать сумасшедших теми или иными способами, стараясь делать это не грубо. Приводя аргумент, который бы немедленно его срезал.

— Вы уже много лет в науке. Какие свои результаты вы считаете лучшими?

— Во-первых, я, как ни странно, очень горжусь малоцитируемой статьей «О фазовом переходе в одной модельной системе», опубликованной в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» в 1964 году2. Речь шла о фазовом переходе в одномерной системе. Дело в том, что в свое время была большая дискуссия о том, может ли фазовый переход происходить в системе размерностью ниже трех. У Ландау написано, что не может, а я опубликовал работу, где был предъявлен фазовый переход в одномерной системе. Вот вы говорите, что нет перехода, а вот вам пожалуйста…

Но потом оказалось, что статья была посвящена самой сути нашей жизни — молекуле ДНК. По этой причине эти результаты потом не однажды переоткрывали. Что такое ДНК? Эта макромолекула, компактно сложенная в глобулу, но при определенной температуре она начинает разматываться. Как оказалось, мной был предложен подход, который позволил найти этот фазовый переход. Тогда я и думать не думал ни о какой ДНК, нужен был лишь пример.

Потом начались исследования в области физики наноструктур. Но тогда не было этого слова «нано». Структуры были, а слова «нано» нет. Наша статья вместе с Рудольфом Казариновым была опубликована в 1971 году3. В ней шла речь об оптических свойствах полупроводниковых периодических гетеростуктур. В статье была предсказана возможность получения лазерной генерации в такой наноструктуре. В настоящее время эта область исследований называется «квантовые каскадные лазеры». И наша работа стала знаменитой. Это одна из лучших работ с моим участием.

Еще в 1950-е годы меня в МИСиСе учили: процессы термообработки сплавов сводятся к тому, чтобы создавать внутри объема элементы размера нано-, определяющие физические свойства этих сплавов. Эти элементы блокируют дислокации, тем самым повышают прочность сплавов. Так что уже в институте я стал заниматься тем, что теперь называют наноструктурами.

Надо сказать, что я большой поклонник Майкла Фарадея. Знаменитый физик и, как сейчас скажут, современник Пушкина, считал, что всякая физика и химия естественным образом работают исключительно на потребу народного хозяйства. У Фарадея есть совершенно замечательная книжка «История свечи» (“The Chemical History of a Candle”, 1861), составленная из цикла научно-популярных лекций, которые он читал детям в Королевском институте в Лондоне. Она совершенно замечательная, всем рекомендую4. Объясняя школьникам физические и химические закономерности, он использовал самый популярный оптический прибор того времени — свечу.

Так вот, я последователь идеологии Фарадея. Фактически все сделанные мною работы, как правило, сильно скоррелированы, сильно привязаны к чему-то практическому.

Статья 1971 года «О возможности усиления электромагнитных волн в полупроводнике со сверхрешеткой», написанная мной вместе с Рудиком Казариновым, очень знаменита и интересна сама по себе. Чисто теоретически чего-то невероятного там не было, более-менее всё в рамках разумной, имеющейся в распоряжении человечества теории. Однако ее практический выход оказался совершенно фантастическим, потому что позволил изготавливать лазеры, работающие в диапазоне от инфракрасного до терагерцового.

А это очень важная вещь. К теме каскадных лазеров близко примыкает тема спектроскопии газов. А с этим связано всё, что касается и экологии, и контроля технологических процессов, и открытой связи в тумане. У каскадных лазеров есть масса применений.

Расскажу и еще об одной работе с Р. Казариновым. Она касалась инжекционных полупроводниковых лазеров с распределенной обратной связью5. Дело в том, что полупроводниковые лазеры обладают следующим недостатком: у них многомодовый режим генерации, а для разных целей бывает нужен одномодовый режим. С этой целью следует изготовить дифракционную решетку в плоскости контакта, и она выделяет нужную длину волны.

Такие одномодовые лазеры очень важны для связи. Мы с вами сейчас разговариваем по Skype, а сигнал идет между Москвой и Санкт-Петербургом по оптическому волокну. Если пакеты генерирует не одна мода, а много мод, тогда импульсы, которыми они передаются, расплываются, а чем чище спектр, тем это расплывание меньше.

Еще стоит упомянуть о цикле статей по оптике фотолитографии, абсолютно прикладном. Результаты работ ученых в этой области находят применение в компьютерах, телефонах, в любых устройствах, где есть интегральные схемы (как известно, те делаются с помощью процесса литографии). 28 лет я проработал в электронной промышленности, и мы вместе с Аркадием Викторовичем Никитиным и, к сожалению, ушедшим Геннадием Николаевичем Березиным написали книжечку «Оптические принципы контактной фотолитографии». Она стала популярной в кругу специалистов.

Потом у меня был довольно большой цикл работ, который я тоже очень люблю, посвященный поведению носителей вблизи интерфейсов между разнородными материалами. Там, во-первых, и физика очень забавная. А во-вторых, очень важно знать, как ведут себя электронные дырки вблизи поверхности раздела.

Потом у меня был довольно большой цикл работ, который я тоже очень люблю, посвященный поведению носителей вблизи интерфейсов между разнородными материалами. Там, во-первых, и физика очень забавная. А во-вторых, очень важно знать, как ведут себя электронные дырки вблизи поверхности раздела.

Еще одна важная часть моей работы чисто прикладная… В 1970-е годы коллеги из Белловских лабораторий предъявили существенный результат, который состоял в том, что если изготавливать инжекционный лазер с квантующими слоями, то все характеристики этого лазера улучшаются. Напомню, что идея использования гетеропереходов для инжекционных лазеров была высказана Ж. Алфёровым, Р. Казариновым и Г. Крёмером. Где-то в середине 1990-х годов появилась возможность изготавливать в гетероструктурах квантовые точки — квазиатомы. И такие структуры позволяли создавать лазеры, характеристики которых практически не зависели от температуры. Моя задача и задача моего сотрудника Левона Асряна состояла в том, чтобы посмотреть, как на работу таких лазеров влияет разброс параметров. Это огромная серия статей, она бурно цитируется, мы выяснили, с какой точностью, что надо делать.

А потом был еще очень хороший и интересный цикл статей, которым я в какой-то мере продолжаю заниматься, — это многочастичные комплексы, о которых сейчас расскажу. В 1940-е годы Субраманьян Чандрасекар (Subrahmanyan Chandrasekhar) — замечательный физик-теоретик, нобелевский лауреат 1983 года, занимавшийся строением и эволюцией звезд, — обнаружил, что мы все зависим от ионов H–. Это атом водорода, к которому «присобачен» электрон.

Энергия связи такого комплекса соответствует температуре примерно 8–10 тыс. К (у электронов должны быть противоположные спины). И лучевой обмен в атмосфере Солнца определяется как раз этими ионами. Если бы их не было, то я не знаю, что было бы с нами.

Ну, что такое экситон, вы знаете. Это электрон и дырка в полупроводнике, образующие что-то вроде атома водорода. В полупроводнике возможно образование и такого иона: экситон, отрицательно заряженный за счет электрона, который туда пристроился. Такой ион, аналог отрицательно заряженного атома водорода, принято называть трионом. Энергия связи у него очень низкая, она соответствует, по сути, малым долям милликельвина, что трудно обнаружимо экспериментально.

Но в низкоразмерных гетероструктурах, квантовых ямах или квантовых нитях из-за сильного пространственного ограничения подобного типа ионы имеют уже более высокую энергию связи — она соответствует нескольким милликельвинам.

Так вот весь мир бросился изучать эти отрицательно и положительно заряженные ионы — и довольно успешно. Здесь много результатов было получено в ФТИ в сотрудничестве с Университетом Вюрцбурга. Положительно заряженные — это когда две дырки и один электрон, но дырки тяжелые, раз в десять или больше, чем электрон. Это фактически аналог положительно заряженной молекулы водорода.

Нами был написан большой цикл статей, он тоже изрядно цитируется, по этой теме у меня защитились два аспиранта — Ринат Сергеев и Марина Сёмина. Марина должна была вот-вот защищать докторскую диссертацию, но из-за пандемии коронавируса приходится откладывать защиту. Отложили на месяц, я надеюсь, скоро защита состоится.

Я, по-видимому, был первым, кто обратил внимание на особенность поведения отрицательного иона, аналога H–. В квантовых ямах энергии их связи довольно большие, бо́льшие, чем энергия связи отдельного триона, если там уже есть другие электроны. И вот я придумал объяснение этому. Возбуждаемый экситон присоединяет к себе электрон из имеющегося моря электронов, образуя трион и оставляя положительно запряженную дырку в этом море, которой «приятно» быть рядом с отрицательно заряженным трионом. Поэтому на самом деле это четырехчастичный комплекс, где имеется дырка в валентной зоне, два электрона, один из которых взят из моря имеющихся электронов для того, чтобы сделать трион, и еще одна дырка, но уже в электронном море, возникшая в результате этого изъятия. Это четыре частицы. И там возможны разные особенности.

В Санкт-Петербургском Физтехе работает очень хороший физик-экспериментатор Алексей Кудинов, который объяснил свои экспериментальные результаты, как раз имея в виду мои соображения. И назвал этот комплекс «тетроном Суриса». Отправил короткую статью с термином «Тетроны Суриса» в названии для публикации в авторитетный журнал Phys. Rev. Lett. и немедленно получил отказ. Я ему посоветовал убрать мое имя из заголовка, потому что никто не захочет статью под таким названием опубликовать. Но мой коллега уперся и победил, в 2014 году в мире физики появился «тетрон Суриса», а Алексей гордится тем, что ему удалось это дело пробить6.

— Это первое научное открытие, которое названо в вашу честь?

— Когда пишут о каскадных лазерах, то первая ссылка, как правило: Казаринов, Сурис.

— Я имею в виду: есть ли еще физические явления, которые носят вашу фамилию? Скажем, в математике есть инвариант Васильева, в честь академика Виктора Васильева.

— Есть, но не столь распространенные. Тут скорее забавен контекст, в физике бешеная конкуренция, люди «рвут тельняшки» для того, чтобы оказаться где-то наверху, а тут вот на́ тебе, явился — не запылился. Я увидел заметку одного автора, который комментировал разные физические дела и написал, что, мол, Сурис должен со страшной силой гордиться тем, что его именем назвали физическое явление. Нет, я не горжусь «со страшной силой». В общем-то, это частность по большому счету. Меня больше позабавило такое вот поганство: когда люди в науке не очень хотят пускать кого-то, а хотят выставить вперед себя.

Есть еще одна область моих исследований, которая тоже неплохо цитируется, связанная с подавлением шума в сигнале. Возьмем кусок железки, запустим в нее ток и будем измерять флуктуации напряжения в этой железке. Чем ниже частота флуктуации, тем больше шума. Его интенсивность растет с уменьшением частоты f примерно как 1/f, и его часто называют «единица на f шум». Флуктуации потока автомобилей на дорогах подчиняются тому же закону: чем ниже частота, тем больше флуктуации.

С этим же связана и потребность диабетиков в инсулине. Эта потребность тоже флуктуирует, и если речь идет об очень низких частотах, то эти флуктуации нарастают. Эти два совершенно не связанных друг с другом примера были приведены в давнем обзоре моего, увы, покойного друга Ш. М. Когана в «Успехах физических наук». Если мы возьмем те же самые приборы, которые находятся в моем или вашем компьютере, то там тоже есть единица на f шум, с ним надо справляться. Фактически это означает, что я не могу сколь угодно долго проводить измерения. Вообще-то для повышения точности нужно собрать побольше сигналов, но это дело губится этим шумом. И это абсолютно универсальная вещь, с нею надо бороться.

И в ходе нашей работы мы обнаружили, что в высокотемпературных сверхпроводниках при приближении сверху к температуре сверхпроводящего перехода флуктуации нарастают как 1/f. И мы дали этому объяснение. Оказалось, что как раз пользуясь всякими соображениями о дефектах, можно было объяснить природу этого шума в пленках высокотемпературных сверхпроводников.

Есть еще одна область исследований, тоже любимая, нашедшая сейчас интересное продолжение. В 1968–1969 годах мы с Виктором Гергелем и Рудиком Казариновым сделали три публикации по оптике полупроводников. Тогда было очень модно говорить об экситонном бозе-эйнштейновском конденсате. Одна из этих работ сейчас изрядно цитируется.

Недавно мы сделали работу с Михаилом Глазовым об экситонном конденсате в структуре с дефектами. Оказалось, что хотя на идеальной двухмерной поверхности не может быть конденсата, как раз дефекты позволяют ему возникнуть. В этом году должен выйти большой обзор в «Успехах физических наук» как раз по этому поводу.

— А вы меняли свои научные интересы? Как часто? Или у вас одно накладывалось на другое?

— Главный переход был от стали к полупроводникам, но тут я оказался в общем потоке, потому что окончил институт в 1960-м. В то время как раз стало бурно развиваться полупроводниковое материаловедение, и я сразу же попал в «почтовый ящик», который нынче называется «Пульсар». Это был главный транзисторный институт.

— Вы были свидетелем научных революций?

— Конечно! Революция произошла, когда возникла полупроводниковая электроника. Сначала произошла транзисторная революция, которая практически сразу сменилась технологической революцией, связанной с интегральными схемами. Ну и в оптике произошло то же самое.

Революцией стали и недавние успехи квантовых технологий, что позволило нам создавать искусственные квантовые объекты. Нобелевский лауреат Лео Эсаки (Leo Esaki) очень точно заметил, что существуют структуры, созданные (условно) Богом, а есть структуры, созданные человеком, т. е. God-made и man-made structures. И мы создаем всё больше и больше таких структур.

— То есть в будущем у нас будут всё более емкие и миниатюрные носители информации?

— Да, но там есть предел, в одном «щелчке» должно участвовать примерно 10 тыс. электронов. Если меньше электронов, то тогда набегают ошибки. Конечно, есть система исправления ошибок, но объем операций, идущих на их исправление, окажется в какой-то момент больше, чем полезный объем носителя.

Сейчас физики говорят о квантовых компьютерах, но я не очень верю в их создание. Точнее говоря, я верю в то, что квантовые компьютеры могут решать конкретные, очень узкие классы задач, это аналоговые машины. А вот то, чем мы пользуемся, — это универсальные машины. Если вы не хотите решать задачу по теплопроводности на универсальном компьютере, то можете сделать сетку сопротивлений и емкостей и решать на ней. А еще раньше это делали на бумаге со специальным электрическим покрытием. Вот такие задачи аналоговый компьютер решает очень хорошо, а у нас в мозгах всё устроено иначе. Наши мозги жертвуют скоростью, но выигрывают в объеме, у нас ассоциативная обработка информации. Звучат слова об искусственном интеллекте, и, видимо, развитие пойдет в этом направлении. Мы не можем своими мозгами решить какую-то сложную электродинамическую задачу, а нам нужно ее решить. Возможно, появится большое количество аналоговых квантовых компьютеров.

— Вы один из немногих людей, хорошо понимающих, какая физика и химия находится в маленьком смартфоне. На ваших глазах творилась эта техническая революция.

— Конечно! Можно было бы по примеру Фарадея прочитать цикл лекций «Из истории смартфона». Здесь есть электронные компоненты — интегральная схема. Здесь есть память, здесь есть преобразование электричества в свет. Здесь умная электроника. Здесь органика. Здесь экситоны. Здесь литиевая батарея. Почему литиевая? Атом лития маленький, у него высокая подвижность, поэтому можно раскочегарить большие токи. В смартфоне сконцентрированы практически все научные результаты, достигнутые физикой твердого тела и соседних областей: анализ структур, оптических свойств. Здесь масса всего интересного! Если на одну свечу Фарадей потратил несколько лекций, то о смартфоне можно говорить бесконечно.

Несколько раз на открытых научных семинарах сталкивался с людьми, которые начинали говорить, что не верят в квантовую механику, что это чушь. Сразу вопрос к такому товарищу: «А у вас есть в кармане смартфон?» Тот: «А причем тут это?» Так он весь построен на квантовых технологиях. Поэтому нечего мутить воду! Не понимаешь, но пользуешься.

— Были ли моменты разочарования в науке, профессионального выгорания?

— Конечно, да.

— Как вы возвращались к науке? Переключались на другие области?

— Как правило, да. Ну не то чтобы переключался, но во всяком случае выжидал, потом находил что-нибудь интересное.

— Было ли в вашей жизни, что было раньше, что ушло, но что уже не вернуть?

— Вот, например, я сейчас не могу нырять. А ведь у меня есть удостоверение спортсмена-подводника. Многие годы я занимался этим делом.

— Боитесь ли вы одиночества?

— Нет, не боюсь. Всегда есть, о чем подумать.

— Что бы вы хотели передать детям и получилось ли это передать?

— Надеюсь, что многое. Я очень рад, что внучке удалось передать один мой принцип. Дело в том, что когда она была маленькой, то слышала, если о чем-нибудь шел разговор или спор, то я всегда лез за какой-нибудь книгой или смотрел в справочник, чтобы треп не кончился пустословием. И это Алина замечательно усвоила. Для нее это стало неким законом, что когда идет дискуссия по какому-то поводу, если есть возможность найти истину, то это нужно делать сразу, не откладывая на потом. Надо себя в это дело сходу воткнуть, чтобы снять вопрос.

— Вы всегда много шутите и так хорошо улыбаетесь… Какова роль юмора в вашей жизни?

— Без юмора было бы скучно. И так всё плохо, а если еще шутить перестанешь… Нет, надо подбадривать себя и коллег.

Роберт Сурис

Беседовала Наталия Демина

Большая часть фото из личного архива Р. А. Суриса

1 Сурис Б. Фронтовой дневник: дневник, рассказы. Центрполиграф, 2010.

2 Сурис Р. А. О фазовом переходе в одной модельной системе // ЖЭТФ. Т. 47, 1427–2436, октябрь 1964.

3 Казаринов Р. Ф., Сурис Р. А. О возможности усиления электромагнитных волн в полупроводнике со сверхрешеткой // Физика и техника полупроводников, 1971, т. 5, № 4, с. 797–800.

4 Фарадей М. История свечи. Библиотечка «Кванта», 1980.

5 Казаринов Р. Ф., Сурис Р. А. Инжекционный гетеропереходный лазер с дифракционной решеткой на контактной поверхности // Физика и техника полупроводников, т. 6, с. 1359, 1972.

6 Koudinov A. V. et al. Suris Tetrons: Possible Spectroscopic Evidence for Four-Particle Optical Excitations of a Two-Dimensional Electron Gas // Phys. Rev. Lett. 112, 147402 (2014).