Предлагаем вашему вниманию главу из мемуаров Джона Моффата «Эйнштейн ответил на письмо. Моя жизнь в физике» в переводе Виталия Мацарского. Целиком книга будет опубликована издательством «Регулярная и хаотическая динамика» в текущем году.

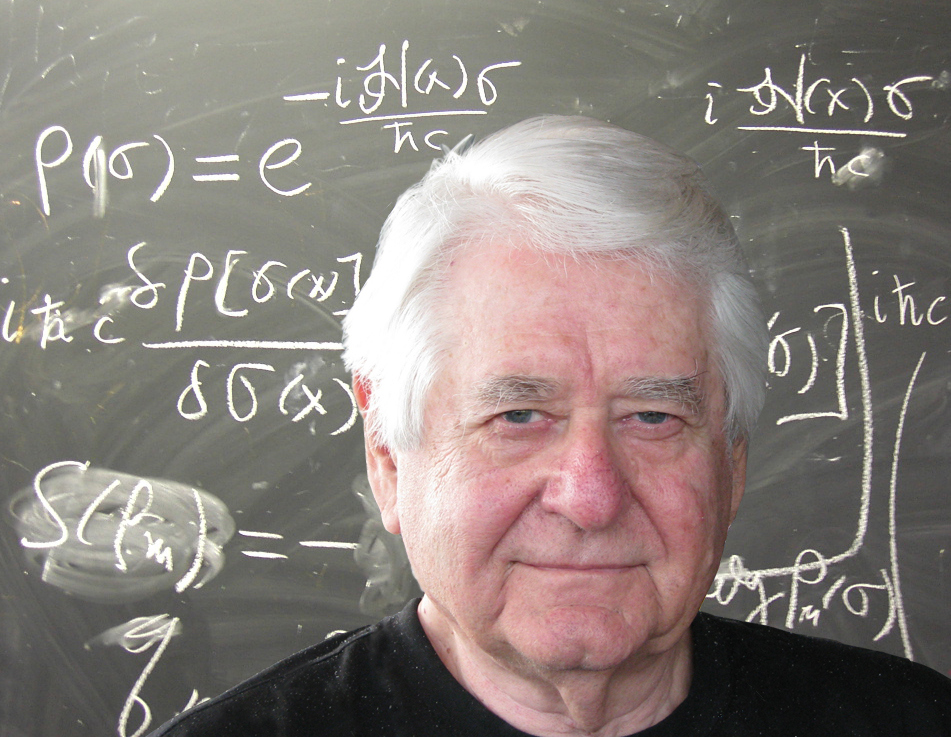

Джон Моффат родился в Копенгагене в 1932 году. Годы войны провел с родителями в Великобритании. В юности планировал стать художником, на этой почве бросил школу, даже пожил в Париже, однако неожиданно увлекся космологией, вернулся в Данию и стал самостоятельно изучать математику и физику, осваивая книги из библиотеки Копенгагенского университета. Вскоре он всерьез занялся общей теорией относительности и единой теорией поля; когда ему было около 20 лет, осмелился выслать свои работы Альберту Эйнштейну. Между ними завязалась переписка. Вскоре Моффат снискал одобрение Нильса Бора. Затем молодой человек сразу поступил в аспирантуру Кембриджа и защитил диссертацию в 1958 году. Формальными руководителями выступили Фред Хойл и Абдус Салам. (Это был первый случай в истории Тринити-колледжа, когда степень PhD получил самоучка без университетского образования.) С 1964 года вел занятия в Торонтском университете, в настоящее время занимает там должность почетного профессора.

Автор нескольких неортодоксальных концепций, в том числе несимметричной теории гравитации и скаляр-тензор-векторной теории гравитации, а также теории переменной скорости света.

Поздней осенью 1955 года, на втором году моей аспирантуры в Тринити-колледже, тьютор Джеймс Хэмилтон объявил, что в Кембридж на пару дней заедет Вольфганг Паули. Память о его грубости на бернской конференции еще не выветрилась, и я ожидал его появления со смесью возбуждения и страха.

Утром того дня, когда ожидался приезд Паули, я быстренько помыл после завтрака посуду, выскочил из дома раньше обычного и помчался к Школе искусств, заглянув по пути в банк, чтобы поинтересоваться, насколько я превысил свой кредит. Я с нетерпением ожидал визита Паули, потому что недавно он начал работать над интересовавшими меня задачами и я надеялся получить какие-нибудь ценные указания, хотя и понимал, что он вряд ли будет прислушиваться к мнению аспиранта второго года обучения. Отсюда и проистекал мой страх. Судя по его поведению в Берне, в Кембридже он тоже мог пойти вразнос.

Утром того дня, когда ожидался приезд Паули, я быстренько помыл после завтрака посуду, выскочил из дома раньше обычного и помчался к Школе искусств, заглянув по пути в банк, чтобы поинтересоваться, насколько я превысил свой кредит. Я с нетерпением ожидал визита Паули, потому что недавно он начал работать над интересовавшими меня задачами и я надеялся получить какие-нибудь ценные указания, хотя и понимал, что он вряд ли будет прислушиваться к мнению аспиранта второго года обучения. Отсюда и проистекал мой страх. Судя по его поведению в Берне, в Кембридже он тоже мог пойти вразнос.

Поднявшись на третий этаж Школы искусств, я столкнулся с тьютором. Джеймс Хэмилтон был старшим преподавателем; он специализировался на физике частиц и выпустил учебник по этой теме. Это был высокий, сурового вида человек с ярко-синими глазами и правильными чертами лица, на его висках пробивалась ранняя седина. Джим во время войны служил в армии, в Бирме, где подхватил малярию. Он славился ядовитыми замечаниями и крутым нравом, из-за чего многие его побаивались.

— А, Моффат, — приветствовал он меня, сверля своими холодными синими глазами. — Наш высокий гость скоро прибудет. Вам придется сопроводить его на ленч. Ваш коллега Иэн Маккарти согласился составить вам компанию.

Такое поручение заставило меня насторожиться, я еще больше встревожился. В 1945 году Паули получил Нобелевскую премию за открытие принципа запрета, согласно которому два электрона с одинаковыми квантовыми числами не могли занимать один и тот же энергетический уровень; этот принцип играл фундаментальную роль в квантовой механике. Вместе с Вернером Гейзенбергом и Виктором Вайскопфом Паули внес значительный вклад в разработку квантовой теории поля. Как же мог Хэмилтон поручать сопровождать его на ленч двум аспирантам!

— Сэр, не лучше ли было бы, если бы с ним на ленч пошел кто-то из старших преподавателей?

Хэмилтон выпрямился, нервно пригладил волосы и откашлялся.

— Сегодня все очень заняты, так что на ленч придется отправиться вам. Или вы отказываетесь?

— Что вы, сэр, — пролепетал я, чувствуя его раздражение. — Конечно, я пойду с Иэном, раз он согласился, помогу ему чем смогу.

Хэмилтон сунул руку в карман и вытащил десять фунтов.

— На ленч этого должно хватить. Но не забудьте взять копию счета и вернуть мне сдачу.

— Конечно, сэр.

— Паули должен появиться около полудня, а пока подождите здесь Маккарти. Паули предупредили, что он должен прийти в Школу искусств.

Отдав приказания, Хэмилтон стал тяжело спускаться по лестнице, а потом я услышал, как он с треском захлопнул за собой входную дверь.

Иэн появился через полчаса, ухмыльнулся и произнес с австралийским акцентом:

— Ну что, Джон, говорят, мы будем кормить великого человека ленчем.

— Мы с тобой идем на ленч с Паули! — воскликнул я. — А почему не Дирак, или сам Хэмилтон, или кто-то еще из старейшин? Я получил 10 фунтов — надеюсь, этого хватит. На моем счету пусто.

— На моем тоже, — радостно откликнулся Иэн.

Иэн занимался ядерной физикой и был на год старше меня. Родом он был из Аделаиды. Я подружился с ним благодаря купленной старой спортивной машине — красному двухместному «сингеру», который, как уверял продавец, в 1932 году участвовал в знаменитой гонке «Ле-Ман» во Франции (я обменял на нее свой мотоцикл, добавив еще несколько фунтов). До того машину я никогда не водил, и этот «сингер» доставил мне массу хлопот и потребовал расходов. Впервые сев в него, я включил первую передачу, и автомобильчик прыгнул вниз по холму, налетев на забор. К счастью, я все-таки успел нажать на тормоз, а потому лишь чуть оцарапал передний бампер.

Я рассказал Иэну о своем неудачном опыте, он рассмеялся и стал учить меня водить эту непослушную красную спортивную машину. Мы часто гоняли по окрестностям Кембриджа, и он с усмешкой наблюдал, как я пытался, в два приема выжимая сцепление, с прогазовкой переключить передачу (в машинах 1930-х годов синхронизаторов еще не было). Уроки вождения сдружили нас, и я часто бывал у него дома, где он жил с женой, родом тоже из Аделаиды.

Красная машинка вскоре закончила свои дни. Как-то утром я ехал по городу, как вдруг, торпедой пробив двигатель, коленвал улетел в небеса. Машина резко остановилась, и я вылетел поверх опущенного лобового стекла, к счастью почти не пострадав. Денег на ремонт у меня не было, а потому маленькая красная спортивная машинка закончила свои дни на свалке.

Мы поджидали Паули в комнате на третьем этаже, где встречались аспиранты-теоретики, чтобы поболтать о крикете, о теннисе и изредка о физике. Около часа кто-то оглушительно заколотил в дверь, я распахнул ее и увидел знакомую низенькую, пухлую фигуру Паули в измятом темном костюме и криво завязанном галстуке. Он уставился на меня, выкатив карие глаза, и прорычал:

— Guten Tag! Это вы отведете меня на ленч?

Было ясно, что он не помнил о нашей встрече на конференции в Берне.

— Да, — нервно пробормотал я. — Меня зовут Джон Моффат, а это мой коллега Иэн Маккарти. Доктор Хэмилтон попросил нас пойти с вами на ленч, а потом, если захотите, показать вам Кембридж.

Паули энергично потряс мою руку, шагнул внутрь и поздоровался с Иэном.

— Пошли есть, я голоден. Показывать Кембридж не надо. Я уже видел город и все эти колледжи. Одного раза вполне достаточно! Хэмилтон сказал мне, что после ленча аспиранты меня развлекут. Я полагаю, в этой же комнате.

Я первый раз услышал об этом развлечении, но, с пересохшим горлом, был вынужден подтвердить, что да, после ленча мы вернемся сюда, чтобы поговорить о физике.

— «Поговорить о физике»! — передразнил меня Паули. — Вы будете рассказывать о своей работе!

— Конечно, профессор, — только и смог пробормотать я.

По узкому тротуару Бенет-стрит мы отправились в Королевский ресторан на Кингз-пэрэйд. Я там никогда не был (он был мне не по карману), но часто, проходя мимо, видел со вкусом обедавших и потягивавших вино посетителей.

Метрдотель провел нас к столику у окна и подал меню. Не раскрывая меню, Паули уставился на официанта и скомандовал:

— Принесите красное вино.

В неловкой тишине мы ожидали вино, пока Паули что-то неразборчиво бормотал себе под нос.

У Паули была большая голова с редеющими темно-коричневыми волосами, красное лицо, а его жирную шею перехватывал воротник сорочки с небрежно повязанным галстуком. Как я заметил еще в Берне, у него был нервный тик — он постоянно «нырял головой вперед». Чтобы скрыть неловкость, я стал глядеть в окно на сновавших по улице студентов и горожан. Наконец появился официант с бутылкой красного вина и показал Паули этикетку. Тот кивнул, и официант налил вина в его бокал. Потом он обошел стол и собрался было наполнить наши бокалы, но Паули остановил его:

— Nein! Nein! Поставьте бутылку здесь, — потребовал он, указывая на место на столе рядом с собой.

Пораженный официант поглядел на меня, я тоже кивнул, и он поставил бутылку, куда указывал Паули.

Мы сделали заказ, и, пока ждали его, Паули успел выпить больше чем полбутылки. После супа он покончил и со второй половиной, поглядел на меня и скомандовал:

— Закажите еще одну, молодой человек.

— Конечно, профессор, — промямлил я, пытаясь в то же время привлечь внимание официанта.

Принесли вторую бутылку, и Паули велел наполнить и наши бокалы. Остальное он явно намеревался осилить самостоятельно. Я стал тревожиться: как же мы будем рассказывать ему о своей работе? Я также опасался, что Хэмилтон обвинит меня в том, что я специально подпоил профессора перед нашими выступлениями. Покончив с едой и со второй бутылкой, он заговорил громче.

— А вы, молодой человек, откуда? — обратился он к Иэну.

— Из Австралии, из Аделаиды. Я занимаюсь ядерной физикой.

— А, из Австралии! — воскликнул Паули. — Тогда вы должны знать Х. С. Грина. Он работает с Максом Борном в Эдинбурге.

— Лично мы не знакомы, но я, конечно, слышал о нем и читал некоторые его работы, — ответил Иэн.

— Он идиот! Dummkopf! Понимаете? — взорвался Паули во всю мощь своего голоса.

— П-понимаю, — нервно промямлил Иэн.

Я заметил, что, когда Паули приходил в ярость, его тик пропадал.

— Я говорил Максу, чтобы он его выгнал, но он теперь меня не слушает. То, что этот Грин сделал в области парастатистики в теории поля, — полнейшая чушь! А вы что на это скажете? — И он уставился на Иэна.

Я искренне надеялся, что Паули не потребует третью бутылку вина. Похоже, он не собирался так легко отстать от Иэна. Сверля его взглядом, он пробурчал:

— Что, в Австралии все физики тупые?

Иэн не мог вымолвить ни слова. Было видно, что он сдерживается из последних сил. Паули снова заклевал головой и угрюмо уставился на видневшийся вдалеке силуэт Королевского колледжа. Я решил, что самое время вернуться в Школу искусств, чтобы прекратить это нападение на Грина и австралийских физиков. Тут Паули перестал качаться и спросил:

— А Абдус Салам здесь? В Сен-Джон-колледже?

Я кивнул.

— Вот он прекрасный физик, понятно? Его ждет великое будущее.

Он просиял. Лицо его налилось кровью, а глаза смотрели как-то вкось.

Я подозвал официанта, попросил счет и расплатился, втайне радуясь, что, несмотря на две бутылки вина, мы не вылезли за 10 фунтов. По дороге в Школу искусств я раздумывал о том, какой катастрофой может обернуться для нас послеобеденное «развлечение» Паули. С Бенет-стрит открывался вид на Королевскую часовню, четко выделявшуюся на фоне ясного неба с кучевыми облаками. По другую сторону от Кингз-пэрэйд громоздилось песочно-серое здание сената, сливавшееся с домами на Тринити-стрит. У железных ворот Школы искусств мы столкнулись со стайкой студентов в черных академических мантиях; они о чем-то возбужденно переговаривались. Внезапно я тоже ощутил смешанное со страхом возбуждение, поняв, что мне придется выступать перед Паули без всякой подготовки.

Мы вернулись в аспирантскую комнату, узкую и продолговатую, с дубовыми панелями по стенам и черной доской в торце. В середине комнаты напротив доски стояло единственное кресло. Нас уже ждали Поль Дирак, Джим Хэмилтон и несколько аспирантов, разместившихся на стульях вдоль стены. Весь антураж напоминал сцену из истории испанской инквизиции. Дирак подошел и пожал Паули руку. Тот выглядел польщенным. Я надеялся, что Дирак не учуял запаха поглощенного за ленчем вина. Я был поражен, что довольно большая, по моим понятиям, доза алкоголя не произвела на Паули заметного эффекта.

После непродолжительного обмена любезностями с Дираком Паули принялся расхаживать взад и вперед. Дирак молча следил за ним. На худощавом Дираке был серый твидовый костюм, местами запачканный мелом, как будто он только что закончил читать лекцию и еще не успел почистить пиджак.

— Вольфганг, я недавно прочитал твою новую работу по квантовой теории поля.

Паули перестал расхаживать и нервически закачал головой.

— Да, Поль. Я всё еще не удовлетворен отсутствием строгости в этом вопросе, — сказал Паули. — Я считаю, что теория перенормировки есть лишь промежуточное, временное решение. Есть еще и единая теория поля Вернера Гейзенберга. Его теория могла бы объединить силы и пролить свет на многие загадки, но и к ней у меня много важных вопросов1.

Паули выжидательно посмотрел на Дирака, и тот ответил:

— Конечно, я согласен, что программа перенормировки неудовлетворительна. Я не думаю, что такое избавление от бесконечностей имеет смысл, и не могу согласиться, что это окончательное слово в описании природы. Что касается теории Вернера, то мне не кажется, что нужно пытаться решить все проблемы одним махом. Проблемы нужно решать одну за другой.

Паули поморщился и сказал:

— Но, Поль, программа перенормировки позволяет получать результаты, прекрасно согласующиеся с экспериментом. Но я всё же согласен, что это не окончательный ответ. Что касается уравнений единой теории Вернера, то, я думаю, мы должны объединить силы природы, а тогда верная теория автоматически разрешит многие проблемы.

— Нет-нет, с этим я не согласен, — немедленно отозвался Дирак. — К проблемам теории так подходить нельзя. Нужно решать их одну за другой.

Паули выслушал ответ Дирака с явным раздражением.

— Но, Поль. Физические проблемы разрешаются благодаря объединяющим принципам, и они ведут нас к верной теории.

— Ну что ж, Вольфганг, — улыбнулся Дирак, — в этом наши мнения всегда расходились. Меня совсем не впечатляют попытки Альберта построить единую теорию поля. Он напрасно потратил годы на эту теорию, а результаты плачевны.

— А, Альберт с его единой теорией! — воскликнул Паули. — Полная чушь. Он никогда меня не слушал. Старик потратил время впустую!

Слушать разговор двух великих физиков было очень любопытно. Мы все удивились, что Дирак способен на такие длинные речи. Кроме того, меня огорчило отношение Паули к Эйнштейну, столь же пренебрежительное, как у Бора и Шрёдингера.

Дирак вскоре распрощался и отправился на какое-то заседание. Паули уселся в кресло перед доской и велел начинать. Напряжение усугублялось его нервным тиком. Хэмилтон подал знак Риазуддину, аспиранту второго года, работавшему над проблемами квантовой теории поля. Он был очень молчалив и редко разговаривал с кем-нибудь из нас — прямо пакистанский вариант Дирака. Мы знали, что он проводит очень длинные, трудоемкие вычисления. Он подошел к доске с мелком в руке и начал выписывать своим мелким заковыристым почерком длинные формулы. Не произнося ни слова, он принялся заполнять вычислениями всю доску. Когда он дошел до нижнего края, Паули внезапно перестал «нырять головой вперед», вскочил и, размахивая руками, заорал:

— Это глухонемой! Я не намерен разглядывать эти никому не интересные вычисления! Долой!

Бедный Риазуддин стеснительно улыбнулся и сел на место. Хэмилтон подал знак Дэвиду Кендлину, молодому физику одного из колледжей. Тот встал со стула и нервно улыбнулся Паули. Лицо этого долговязого парня при волнении сильно краснело, и сейчас он заливался краской. Кроме того, волнуясь, он слегка заикался. Паули снова закивал головой. Я еще раз убедился, что его нервный тик прекращался, когда он гневался.

Я с замиранием сердца следил за Дэвидом. (Он занимался какой-то сложной задачей теории рассеяния в квантовой теории поля, которую никто из нас не понимал.) Заикаясь, он быстро-быстро заговорил, иногда записывая что-то на доске. Мы ждали. Минут через десять голова Паули прекратила дергаться, и стало ясно, что ждет Дэвида.

— Этот молодой человек за всё время не произнес ни одного вразумительного слова. Полная чушь! Не желаю больше слушать! — прокричал Паули с сильным венским акцентом.

Дэвид уронил мелок. Лицо его покраснело еще больше, а на лбу выступил пот.

— Дэвид, можете садиться, — сказал Хэмилтон.

Мы все замерли, ожидая, кто будет следующим. Хэмилтон посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом и произнес:

— Теперь вы, Джон. Постарайтесь быть покороче.

Подходя к доске, я ощущал себя Дантоном на пути к гильотине на площади Конкорд под равнодушным взглядом продолжавшей вязать мадам Дефарж. Я начал с нескольких вводных замечаний о теореме Хаага в квантовой теории поля. Это был тот самый Хааг, с которым я встретился в Институте Нильса Бора после своего первого в жизни доклада, когда не был еще даже студентом. Паули и сам работал над теоремой Хаага и ее следствиями для квантовой теории поля, а потому я понимал, что ненароком вторгаюсь на его территорию. Скоро я увлекся изложением своей аргументации и на время забыл о сидящем в кресле Паули, который был похож на жабу и энергично раскачивал головой. И тут я заметил, что качание прекратилось. Я замер.

— Моффат, то, что вы говорите, — полная чушь! — вскричал Паули, в гневе тряся рукой.

К этому моменту во мне накопилось уже достаточно адреналина, из-за чего я безрассудно заорал в ответ:

— Нет, профессор Паули, это не чушь!

Наступило долгое, тяжелое молчание. Хэмилтон смотрел на меня с удивлением и тревогой. Вдруг Паули встал и направился ко мне. Я замер у доски. Он приблизился, по-медвежьи обнял меня за плечи и провозгласил:

— Wunderbar! Хоть этот молодой человек может постоять за себя!

Коллеги были в восторге от моей смелости. Я не стал объяснять, что это была лишь необдуманная непроизвольная реакция, вызванная моим взвинченным состоянием, вроде коленного рефлекса. Кроме того, я не очень понимал, с чем же конкретно был не согласен Паули. Но всё же я вынес из этого инцидента важный урок: если уверен в своей правоте, отстаивай ее.

Паули был всецело предан физике. В его нападках не было ничего личного. Он привык, что физическая интуиция его почти никогда не подводит, и не переносил неряшливого мышления и неаккуратности. Я понял, что это было отличительной чертой многих великих физиков его поколения, интуитивно создавших великолепную квантовую механику.

Физики, однако, знали, что некоторые из-за уничтожающей критики Паули отказывались от важных и верных идей. Одним из них был Ральф Крониг, закончивший диссертацию в Колумбийском университете и два года работавший в Европе. Ему пришло в голову, что у электрона должен быть квантовый спин, и он поведал об этом Паули. Тот его высмеял, заявив, что идея остроумна, но не имеет ничего общего с реальностью, и Крониг ее не опубликовал.

Через несколько месяцев двое аспирантов голландского физика Пауля Эренфеста, Сэмюэл Гаудсмит и Джордж Уленбек, высказали ту же идею о квантовом спине электрона. Другой выдающийся голландский физик Хендрик Лоренц тут же указал, что вращающийся электрон противоречит классической электродинамике. Тем не менее, Эренфест настоял на публикации, и статья вышла в 1925 году. Она оказалась очень важной, и спустя всего год тот же Паули с успехом использовал ее в формализме квантовой механики.

После объятия у доски Паули не уселся обратно в кресло. Мы поняли, что «развлечение» великого ученого закончено. Паули пожал руку Джиму Хэмилтону, повернулся ко мне и с улыбкой произнес:

— Этот молодой человек, Моффат, может прогуляться со мной до гостиницы. Мне пора отдохнуть.

Мы вышли из Школы искусств и направились к Кингз-пэрэйд. Несмотря на полноту, Паули шагал быстро, и вскоре мы дошли до гостиницы «Синий боров» напротив Тринити-колледжа.

— Вы должны получше разобраться в проблемах квантовой теории поля, — проговорил он, слегка задыхаясь от быстрой ходьбы.

— Конечно, профессор, — согласился я. — Приложу все усилия, чтобы решить мою задачу. Я так понял, что вы не согласны с профессором Дираком в том, как нужно подходить к физическим проблемам?

— Совершенно не согласен! — с чувством воскликнул Паули. — Мы с Полем всегда в этом расходились. В конце концов мы должны объединить все законы природы. Я думаю, что в следующие пятьдесят лет физики будут ставить перед собой именно такую цель. Может, они в этом даже преуспеют, как знать.

Сейчас, спустя шестьдесят с лишним лет, объединение четырех известных сил природы — тяготения, электромагнетизма и сильных и слабых взаимодействий — остается такой же недостижимой целью, как и тогда.

У дверей гостиницы мы обменялись рукопожатием, я пожелал ему благополучного возвращения в Цюрих, и мы расстались.

1 Вычисления некоторых квантовых процессов, таких как рассеяние частиц, приводило к бесконечным величинам. В перенормируемой теории благодаря определенным математическим приемам удается получать результаты с конечными величинами, соответствующими измерениям. Квантование гравитационного поля не позволяет использовать методы перенормировки, а потому неперенормируемые теории квантовой гравитации не дают осмысленных предсказаний. — Прим. автора

Якобы существует такая книга:

Wolfgang Pauli, Carl Gustav Jung. The Interpretation of Nature and the Psyche. Pantheon Books, 1955.

Так что, наверное, желающий мог бы что-нибудь сказать и о самом Паули.