Антон Уткин — писатель и кинодокументалист. Лауреат литературной премии «Ясная поляна» (2004), финалист Букеровской премии (1997). Его новый роман «Вила Мандалина» вошел в длинный список премии «Ясная поляна» и в короткий список премии имени Фазиля Искандера. Вопросы задавал Сергей Попов.

— По первому образованию вы историк. Почему выбрали именно эту область и почему истфак МГУ? В 1980-е годы он считался довольно идеологизированным факультетом. У вас было такое ощущение?

— С четвертого класса, когда начали преподавать историю, я уже твердо знал, что хочу быть историком. А почему так вышло, для меня и самого загадка. Видимо, природная склонность, если не сказать — предопределение. По мере того как я взрослел, выбирал место, где бы учиться. И остановился на истфаке МГУ, потому что Москва — мой родной город. В те годы любой исторический факультет любого отечественного университета был идеологизированным просто потому, что марксизм, будучи общественной дисциплиной, ближе к истории, чем к математике.

Чтобы развеять мифы для тех людей, которые еще тогда не жили, не знали, как это было, скажу, что это не особенно докучало, а зачастую и вовсе принимало комичные формы.

— В 1995-м вы поступаете на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Тогда, казалось бы, настал интересный период: открывались архивы, можно было более свободно заниматься историей.

— После 1953 года историей можно было заниматься относительно свободно, если, конечно, это была история, а не история КПСС. Тема моей дипломной работы — «Варяжский вопрос в отечественной дореволюционной историографии». Мои интересы, скорее, лежали в области древней истории, в этнографии, в культурологии, в антропологии, а для этого никакие архивы не нужны. Всё было известно, всё было напечатано. Для меня открытие архивов какого-то особого значения не имело.

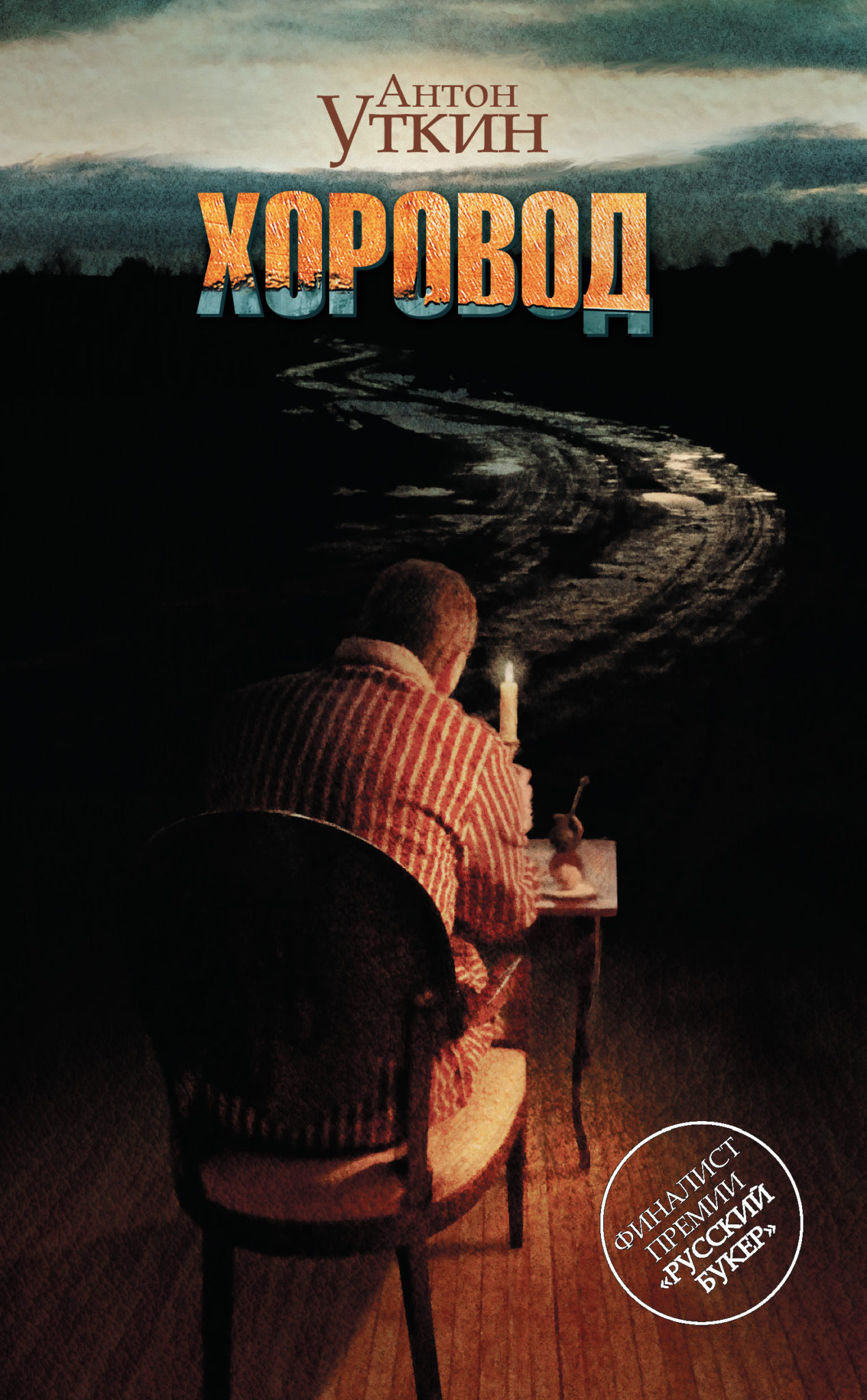

К худу или к добру, но в аспирантуру я поступать не стал. К тому времени у меня уже почти был готов роман «Хоровод», и я решил оглядеться и спокойно его дописать. У меня было какое-то ложное, как я сейчас понимаю, обманное чувство, что я могу всегда туда вернуться, всегда поступить, но так я этого и не сделал. В общем-то, в рамках литературы свободы куда больше, я имею полную возможность заниматься собственными исследованиями, что я и делал все эти годы.

К худу или к добру, но в аспирантуру я поступать не стал. К тому времени у меня уже почти был готов роман «Хоровод», и я решил оглядеться и спокойно его дописать. У меня было какое-то ложное, как я сейчас понимаю, обманное чувство, что я могу всегда туда вернуться, всегда поступить, но так я этого и не сделал. В общем-то, в рамках литературы свободы куда больше, я имею полную возможность заниматься собственными исследованиями, что я и делал все эти годы.

— Один известный киноперсонаж, историк, говорил: «Современность вызывает мой живой интерес». Насколько сегодняшний день является предметом литературы? В «Самоучках» у вас есть отрицательный герой, режиссер, который произносит такую фразу: «Время наше такое. Современность в руки не дается». Сейчас современность дается в руки?

— Один известный киноперсонаж, историк, говорил: «Современность вызывает мой живой интерес». Насколько сегодняшний день является предметом литературы? В «Самоучках» у вас есть отрицательный герой, режиссер, который произносит такую фразу: «Время наше такое. Современность в руки не дается». Сейчас современность дается в руки?

— Да, сейчас дается. В 1990-е действительно казалось, что она непостижима, потому что время и впрямь было турбулентное, переходное. Непонятно было, куда же всё это в итоге придет. Было много ложных надежд, прогнозы не сбывались. А сейчас это время уже пришло, или, если угодно, пришли в него мы, и сегодня вполне способны на этом мелководье ощутить, что называется, дно под ногами. Мне кажется, что в последних трех своих романах — «Дорога в снегопад», «Тридевять земель» и «Вила Мандалина» — мне как раз удалось это ускользающее время уловить и заключить наконец в клетку.

— Да, сейчас дается. В 1990-е действительно казалось, что она непостижима, потому что время и впрямь было турбулентное, переходное. Непонятно было, куда же всё это в итоге придет. Было много ложных надежд, прогнозы не сбывались. А сейчас это время уже пришло, или, если угодно, пришли в него мы, и сегодня вполне способны на этом мелководье ощутить, что называется, дно под ногами. Мне кажется, что в последних трех своих романах — «Дорога в снегопад», «Тридевять земель» и «Вила Мандалина» — мне как раз удалось это ускользающее время уловить и заключить наконец в клетку.

— Темы нескольких ваших романов — или 1990-е, или период Первой мировой войны и революции. То есть две очень важные переломные эпохи в нашей стране. Персонажи, в первую очередь главные герои, довольно мучительно их переживают. Каков ваш подход, ваши изначальные побуждения? Понять, как это произошло, может быть даже — «могло ли быть по-другому?» Можно было эти события предотвратить? Или, скорее, это мысли о том, как человеку, воплощенному в персонаже, пережить эпоху, которая всё равно наступила?

— Как известно, там, где оказываются бессильными логические формулы, берет слово поэзия или вообще искусство. Когда умолкают дипломаты, начинают говорить пушки, так сказать. Правда, у меня побуждения историка иногда берут верх над художественной стороной, психологической и так далее. Мне, скорее, интересно понять, что происходит, а не то, как это пережить. Можно же и умереть, в конце концов.

Мне важно как писателю и как историку, тут даже не знаю, что существеннее, оставить правдивое свидетельство, подчеркиваю это, о своем времени. Я хотел показать человека, который бы думал и понимал мир именно так, как думают мои герои, чтобы потом наши потомки могли на это опереться каким-то образом в своих умозаключениях, размышлениях. Я считаю, что у литературы есть еще и эта очень важная задача — правдивые свидетельства. Литература сама по себе — сколок эпохи, но если писатель прилагает к этому осмысленное усилие, то это вообще замечательно.

— У каждой эпохи — свои мифы. В «Крепости сомнения» я на протяжении примерно половины книги был заинтригован мифом о поселении академиков в Кавказских горах, а потом оказалось, что там нет никаких ученых.

— У каждой эпохи — свои мифы. В «Крепости сомнения» я на протяжении примерно половины книги был заинтригован мифом о поселении академиков в Кавказских горах, а потом оказалось, что там нет никаких ученых.

— Да, это целая история. Как-то я увидел по телевизору этакий странный репортаж из места, о котором я имел представление, так как занимался горным туризмом. Так вот, было сказано, что там образовалось поселение, где сосредоточилась внутренняя эмиграция. 1990-е годы приносили много огорчений. Я считал, что люди с полномочиями направили наше общество на губительный путь, что сейчас и подтвердилось. Как жить, было непонятно, спасала только благотворная энергия молодости. Оставалось уповать на то, что теоретически должен же был организоваться хоть какой-то центр вменяемого сопротивления всей этой неправде. Многие люди тогда обратили взор надежды на академическую науку, потому что это очень серьезная институция в жизни любого общества. Наука дает не один запас сведений. Она возвышает и облагораживает душу. Человек, воспитанный на любви к науке, не продает истины ни за какие блага в мире. Что-то вроде этого написал историк Чичерин в прощальном письме к своим слушателям, когда его попросили из Московского университета из-за панегирика земскому движению во время коронации Александра III.

И вот я подумал: «Надо же, академики, какие молодцы, это, можно сказать, старцы новейшей эпохи». И мы с моим другом-журналистом поехали туда искать их. Добрались до этого места, а там какие-то люди сказали: «Да нет, был у нас тут человек по прозвищу Академик, а вообще это детский лагерь». Ну вот, собственно, и всё. В результате мы написали любопытный репортаж о том, как мы не нашли то, что искали. А чуть позже я подумал, что если в самом деле не к кому примкнуть, то придется примыкать к самому себе, и начал писать роман о своем огромном разочаровании.

— В соцсетях вас не видно, я, по крайней мере, вас там не нашел, однако есть ощущение, что вы с ними знакомы.

— Да-да. Я получил привычку читать соцсети с 2007 года, когда был золотой век «Живого Журнала». Я туда заглядывал, но так и не завел себе аккаунт. Уже было собрался, но что-то отвлекло. Тогда это казалось какой-то диковинкой, а то и просто баловством. Вместе с тем, в соцсетях можно было встретить интересные статьи, рассуждения. В общем, как-то не сложилось. Сейчас потребности писать туда что-либо у меня нет. Постоянство, которое они подразумевают, мне не под силу. Тем более что у меня есть литература.

— Для вас, как для писателя, являются соцсети источником информации о том, что думают люди, что они чувствуют, что они из себя представляют?

— Источником информации они, безусловно, являются, они не могут им не являться. Но вот, скажем, являются ли соцсети «героями» моих произведений, — нет, не являются.

— То есть история, прочитанная в соцсети, не может стать элементом романа?

— Нет-нет… А вот что действительно любопытно. Люди пишут, ведут эти дневники, а их никто не читает. Некоторые из них даже начинают сами себе писать комментарии и отвечать на них. Точь-в-точь как одинокие старики, которые бурчат себе под нос, потому что не с кем поговорить. Вот это, мне кажется, может быть предметом искусства. Получается, не спасают соцсети от одиночества.

— Вы не только пишете книги, но и снимаете документальное кино. Мне показалось, что подход к фильмам и книгам у вас совершенно разный. В некоторых книгах лирический герой просто списан с автора, вы пишете о том, что очень хорошо знаете, и это рассказ, где всё держится под авторским контролем. А в документальных фильмах складывается обратное ощущение: автор впервые приехал на это посмотреть и показывает нам, что он увидел, безо всякого авторского комментария. Это действительно два разных подхода?

— Да, Сергей, это вы очень точно заметили. Именно: приехал, увидел, показал то, что увидел. Естественно, этому надо придать какую-то художественную форму. Для меня это такой поэтический кинематограф. Меня здесь радует не только поиск смысла, а скорее то, как можно вот этой картинке придать форму. Бесформенной жизни, казалось бы, впечатлениям, которые ты снимаешь. Кроме того, мир сам по себе так прекрасен, цвета вот эти, краски, композиции.

— Вернемся в нашу современность. Можно ли кратко суммировать ваше впечатление от того, что происходит сейчас не только у нас в стране, а в большем масштабе? Какой наша эпоха будет видеться через 20–30–50 лет?

— Несколько лет назад я перечитывал «Первобытную культуру» Тейлора. И уже в самом конце книги мое внимание привлекли строки про темные и неподвижные века. Важно, что написал их Тейлор, можно сказать, на вершине эволюционизма, в эпоху торжества научного оптимизма, это та радостная эпоха, в которой он жил и творил. И вот он пишет: «Но если человечество ждут темные века, то, возможно, наши труды когда-нибудь помогут возродить процесс познания с более высокой ступени». Когда я это прочитал впервые, очень удивился. Думаю: «Господи, о каких веках он может говорить? Мы же живем в конце истории, как сказал Платонов в «Чевенгуре» и потом другие, Фукуяма например. Впереди лишь движение вперед и вверх, так сказать, в туманность Андромеды». А потом прошло время, и я увидел, насколько это был прозорливый ученый.

Я убежден, что миром управляют две идеи: идея справедливости и идея созидания. В наше время они обе терпят ущерб. Результатом стала архаизация общества. Она наблюдается не только у нас, но у нас это очень ярко проявилось.

— То есть в этом смысле вы убежденный оптимист, который считает, что созидательное начало в человеке всё сможет преодолеть?

— Совершенно верно. История — это волны, набегающие на берег. И как бы далеко в море ни отступала отдельная волна, следующая увлажнит песок гораздо дальше первой, и та граница, которую она положит, уже не забудется и не смоется очередной волной. Вот это и есть цивилизация. Так я это себе представляю. Прогресс слагается из цивилизации и культуры. Цивилизация, как целое, шагает вперед, культура приходит и уходит.

За последние 30 лет общество не просто архаизировалось, оно прямо на наших глазах деградировало с такой стремительностью, которой я, признаться, никак не ожидал. Мы окунулись в эти «темные и неподвижные века». Но нам сложно это осознать, потому что у нас есть мобильные телефоны, автомобили, спутники Земли, есть какие-то сказочные, в сущности, вещи, которые в первой половине нашей жизни не существовали. Мы-то себя почитаем на вершине цивилизации. И у нас создается ложное впечатление, что прогресс охватил вообще всё, пронизал своим светом самые мрачные углы мира. Однако основные психологические константы, судя по всему, остаются неизменными, и если столь упорно пестовать лишь темную сторону, то там в конце концов и окажешься.

— Чтобы созидать и целенаправленно двигаться вперед, нужно осознавать эту деятельность и ставить перед собой большие цели. То есть, на ваш взгляд, сейчас и в литературе, и, например, в истории нет заметной тенденции к тому, чтобы ставить большие цели, люди занимаются более мелкими делами?

— Да, безусловно. Очень точно вы сказали. Если в культуре нет стремления, она не может так называться. Хорошо об этом писал Хёйзинга. Это еще один выдающийся историк и мыслитель. Культура, писал он, есть направленность, которая непременно выходит за рамки индивидуальности и представляет собой идеал сообщества. Сейчас же, говорю уже я, не принято ставить цели. Ни в искусстве, ни в общественной жизни, по-моему, даже уже и в науке — нигде. Современный человек как будто намеренно исключает образ будущего из картины мира, для него его словно бы не существует. Мы купаемся в настоящем, а исключительно настоящее — удел первобытных народов.

Я думаю, все это смутно ощущают. По мере того как свершалось поступательное движение человеческого рода, наряду с непосредственными задачами поддержания жизни появились более отдаленные цели. Именно они формируют культуру. И эти отдаленные цели, которые присутствуют в любом, даже в примитивном обществе, становятся главными в жизни, и чем выше уровень, условно говоря, цивилизации, тем в большей цене эти цели. Никакая гармония, никакая полнота жизни, никакая культура просто невозможны, когда деятельность почти целиком замыкается в сфере непосредственных интересов, да еще когда функционирование человека в этой сфере фрагментарно, так что он лишен побудительных мотивов в производстве неутилитарных ценностей. Выражения «эгейская культура», «русская культура», «советская культура» имеют вполне определенный образ, но в отношении словосочетания «российская культура» пока приходится развести руками, хотя особенности ее физиономии, безусловно, так или иначе будут ясно виды из будущего.

С другой стороны, культура может считаться высокой, даже если она не создала высоких технологий. Но ее сложно так назвать, когда ей недостает милосердия. А милосердие — это иррациональная сторона справедливости.

— Тогда возникает вопрос, есть ли выход из этих «печальных тропиков»? Каким он может быть?

— Необходимо какое-то целеполагание, потому что оно и есть созидание. Способность смотреть вперед была важнейшим условием развития, особенно в последние 300 лет. Сейчас этого не видно.

Тем не менее я думаю, что это явление временное, жизнь всегда проложит себе дорогу. Я вообще верю в разум. Коль скоро жизнь его породила, то он и есть смысл, и промысел, и побуждение. Время сократилось, история ускорилась. От первой высеченной человеком искры до изобретения лука прошло, условно, 600 тыс. лет. От изобретения лука до того, как люди придумали колесо, — 5 тыс. лет. От первого колеса до начала ковки железа — еще меньше. А сейчас уже открытия друг друга перехлестывают. То же касается идей и понятий. И никто никогда не остановит идею, время которой пришло. Я думаю, поэтому эти «темные и неподвижные века» не продлятся долго.

Общество часто уподобляли самому человеку, я же помимо этого вижу в нем что-то подобное экосистеме, оно неизбежно каким-то образом реорганизуется, и очень скоро возникнут какие-то важные принципы его существования и цели, без которых эти принципы не могут быть реализованы. Эти цели станут очередным залогом оптимистичного взгляда на мир. Здесь очень уместна фраза, которую Тит Ливий вложил в уста одного из героев «Истории Рима»: «Истина часто страдает, даже слишком часто, но зато она бессмертна».

«1990-е годы приносили много огорчений. Я считал, что люди с полномочиями направили наше общество на губительный путь, что сейчас и подтвердилось.» Гм, как взрослый свидетель «лихих 90-х» могу добавить, да, было страшненько, в турбулентном режиме наверх много г… выносило, как бы я и радовался, что «поезда еще ходят, и даже по расписанию». Но ведь по смене системы управления, хозяйства, границ наконец — аналог 90-х — годы 1919-1923. Добавьте еще цены на нефть до 8$ в 1998. Сравните уровень падения, господа, и согласитесь, что 90-е выглядят не столь ужасно. А реванш был почти обеспечен. Ведь и волна была не против авторитаризма и тоталитаризма, а против сталинизма и коммунизма. Так что авторитарный православно-чекистский отскок был — ретроспективно — почти обеспечен. Ждем переколебания к либеральной системе … конечно, как говаривал Лев Николаевич, ЕБЖ!

«За последние 30 лет общество не просто архаизировалось, оно прямо на наших глазах деградировало с такой стремительностью, которой я, признаться, никак не ожидал.»

Никакой деградации нет.

Евразия после развала Золотой Орды застряла в позднем средневековье. С середины 15 века крот Истории ушел в Западную Европу. Пошли Гуманизм, Реформация, Просвещение. Здесь же развитие индукционное, косметическое.

Время от времени грим спадает и обнажается дикая средневековая рожа, орущая о скрепах и суверенности.

Архаизация — типичный отклик на ухудшение экономической ситуации. Пример. Помню, когда я при развитом социализме женился и растили детей «в моде» был мужчина, который все умеет как то сделать сам. Почитал самоучитель или пораскинул мозгами и за субботы-воскр и в отпуск сделал. Теперь доминирует более профессиональный подход — зарабатывать, а на временные работы приглашать профессионала. Кстати, сейчас, в связи с ухудшением ситуации снова наблюдается пока слабая тенденция возврата к «натуральному хозяйству».

Антон имеет ввиду немного другое, и обращает внимание на архаизацию в США,

Да, но я говорю про то, что наблюдаю сам. Не поводу неутилитарности склонен с ним согласиться. В «созвучие» с вышесказанным им хотел бы припомнить свое определение «интеллигентности» — когда индивида живо интересуют вопросы не имеющие прямого отношения к его личным материальным интересам. Насколько это хорошо вопрос другой

Ну да, лишь бы что нибудь в США найти.

А у нас понимаешь, особая стать, кою аршином не измеришь и

сразу после развала Золотой Орды.

Все встают с колен…А соседи то — одни гнусы вокруг

https://youtu.be/q-lUKku1Lik

Похоже и весьма на сделанное, имхо, на «среднем уровне» властной вертикали каким-то полным придурком (аки с Галуновым было, но там, как говорится, поймали с поличным сразу, что называется, за руку, и народ в лице господина Ильи Азара подсобил).

Л.К.

https://rtvi.com/video/sergey-shnurov-otravlennyy-navalnyy-bolshaya-ugroza-dlya-vlasti-chem-zdorovyy/

Л.К.

https://meduza.io/feature/2020/08/27/glavnyy-oppozitsionnyy-politik-rossii-aleksey-navalnyy-uzhe-nedelyu-v-kome-chto-delali-v-eto-vremya-ego-soratniki-vrachi-i-vlasti-i-kogda-on-pridet-v-soznanie

Л.К.

https://www.rbc.ru/photoreport/02/09/2020/5f4faf199a7947073becbd81?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&noredir=true

«Коллекцыя» типа.

Л.К.

https://www.rbc.ru/society/07/09/2020/5f5606b69a79474033a1f1ec

Л.К.

У нас в США дела идут плохо именно из-за русификации подходов к делу и к морали. Трамп не меньшая сволочь, чем ваш…

Все примитивное обладает свойством быстро распространяться, если не встречает систематического культурного противостояния.

Как сорняки в парке. Возрастание энтропии…

https://yandex.ru/turbo/s/tjournal.ru/news/205536-fbk-pokazal-film-kotoryy-navalnyy-snimal-v-sibiri-pered-gospitalizaciey-o-tom-kak-pobedit-edinuyu-rossiyu?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Л.К.

https://polit.ru/news/2020/09/06/navaljuly/

Л.К.

«Мой муж не ваша собственность…»

Путинизм — неокрепостничество, более того, согласно новой

путинской конституции законы РФ обладают приоритетом по отношению к международным. Иначе говоря, «холопий своих мы вольны миловать и казнить».

Что собственно в очередной раз и продемонстрировано.

Желаю скорейшего выздоровления А. Навальному.

Присоединяюсь к доброму и справедливому пожеланию.

Л.К.

https://youtu.be/mjX_t0z1sRE

Л.К.

Детей это тоже касается? Или надо звать профессионала?

Здесь главенствуют архаичные личностные отношения. Но попытки их национализировать предпринимались неоднократно — от Спарты до многих (анти)утопий. Последние (насколько знаю) попытки были в годы Революции (вплоть до декретов национализации и процесса воспитания да и просто женщин).

Но Вы думаю согласитесь, что поставить забор, провести электричество, построить или поднять просевшую пристройку — рациональнее профессионалу (в 80-е и начало 90-х всем подобным занимался сам).