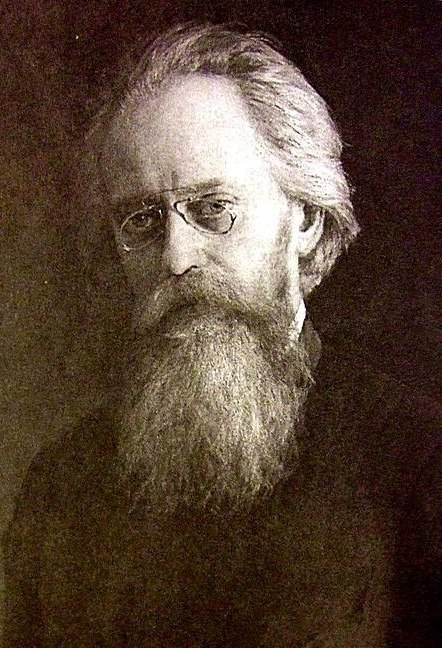

Николай Константинович Михайловский (1842–1904) на протяжении трех десятилетий — с начала 1870-х и до конца 1890-х годов — был властителем дум русской интеллигенции. По масштабу прижизненного влияния, но прежде всего — по его длительности трудно найти сопоставимую фигуру в истории русской публицистики. Для нее скорее характерны быстрые взлеты, громкая известность и затем либо смерть, либо доживание где-то на окраинах литературного мира. Эта скоротечность переживается и самими публицистами — так, Виссарион Белинский жаловался незадолго до смерти, что исписался, закончился и его теснят «новые», поскольку оппозиция «современность/отсталость» становится одной из ключевых с 1830-х и никуда не уходит, кажется, по сей день.

Впрочем, если переместить фокус внимания, то окажется, что это столь же черта времени, сколь и особенность самого Михайловского. В 1870-е в общественной мысли происходит своеобразное замедление — на смену бурным десятилетиям, когда каждое последующее отменяло или сильно теснило большую часть тем и связанных с ними авторов, независимо от даты физической смерти оказывавшихся «писателями сороковых/ пятидесятых годов», — приходит время устойчивых тем и сюжетов. Постоянство можно увидеть в самых разных идейных лагерях: как Михаил Катков будет оставаться ключевой фигурой для «правых» вплоть до кончины в 1887 году, так Николай Шелгунов всё будет писать в «Деле», а Пётр Боборыкин и Александр Шеллер-Михайлов — фабриковать роман за романом.

В этом ряду Николай Михайловский постепенно будет превращаться из яркого и спорного публициста-семидесятника, младшего члена редакции «Отечественных записок», в почтенного публициста, хранителя наследия, оберегающего его от покушений критиков, попыток сказать «новое слово» и поставить под сомнение авторитет прошлого. Меняется общественный запрос: в случае Николая Константиновича можно видеть, как радикализм обретает собственную традицию, становится не вызовом общему порядку вещей, а его частью.

Пожалуй, это история неслучившегося — ведь в ретроспективе русского XX века за радикалами и социалистами 1870–1890-х годов нам видятся будущие революции. И сама история бурных русских 1870-х, рубежом десятилетий (1870–1880-е) теснящая в памяти потрясения шестидесятых, оказывается прологом к последующим, еще более громким событиям. Однако многие молодые люди конца 1890-х обвиняли Михайловского и всё то направление, которое с ним ассоциировалось, именно в «ликвидации»1, примирении с существующим порядком, который неизменно подвергается критике, но сама критика — часть рутины.

Николай Михайловский, получивший славу и почет при жизни, по стечению обстоятельств затем оказался на периферии — полузабытый, памятуемый прежде всего в связи с его былым влиянием, как автор «Жестокого таланта» (о Достоевском) и «Десницы и шуйцы Льва Толстого» да критик, не сумевший оценить Антона Чехова и оставшийся упорным в этом своем заблуждении.

В советское время он был тот, с кем боролись марксисты, — представителем «либерального народничества»; для последующего — оказался частью той левой, революционной традиции, которая вся ушла на обочину внимания — не только потому, что представлялась «опровергнутой самим ходом истории», но и потому, что казалась скучной, более или менее изученной — в отличие от забытых консерваторов, недооцененных либералов и т. д.

В первом случае он оказывался слишком далек от выстроенной линии революционной преемственности, в другом — напротив, слишком близок к ней. И еще один парадокс: более или менее памятуемый, он прежде всего оставался в истории литературной критики — при том что сам себя критиком не считал и уже ближе к концу жизни отмечал, что статьи на литературные темы занимают в собрании его сочинений малую часть, да и в тех в большинстве случаев преобладает публицистическое начало.

Уже сам масштаб и длительность влияния Михайловского побуждают внимательнее присмотреться к его мысли — тем более что высокий авторитет в свое время он приобрел именно как теоретик, основоположник «субъективной социологии», которую современники полагали значительным, своеобразным русским вкладом в мировую общественную мысль.

Радикальный порыв 1860-х строился на просвещенческой утопии — представлении о совпадении естественного, рационального и нравственного. Добро прямо вытекало из природы вещей, которой оставалось лишь следовать, тогда как зло порождалось ошибкой, искажением, «неразумием». Счастливая и разумная жизнь оказывались совпадающими понятиями — мир следовало вразумить, и это представлялось близким и вполне осуществимым делом именно потому, что сама природа, сам естественный порядок утверждали правильную жизнь.

Утопические просвещенческие шестидесятые скоро обнаружили собственные противоречия — так, Варфоломей Зайцев, проповедуя дарвинизм, стремительно договорился до неравенства рас и вывода о естественности господства белых над черными в Северо-Американских Штатах, за что был ославлен в «Современнике» Максимом Антоновичем и Михаилом Щедриным. Но сама проблема, язвительно сформулированная десятилетия спустя как умозаключение «человек произошел от обезьяны, следовательно, положим души за други своя», — оставалась в силе. Русская интеллигенция открыла для себя «гильотину Юма»: невыводимость сущего из должного и должного из сущего.

Однако до тех пор, пока постулаты новейшего естествознания представлялись учением о совершенствовании, с этой трудностью можно было справиться: если всё совершенствуется, то прогрессирует и мораль, и, следовательно, в рамках универсального прогресса действительно можно примирить законы природы и моральные требования, поскольку последние оказываются порождением того же естественного порядка.

И вот здесь уже проявляется оригинальность Михайловского — понимающего, что дарвинизм говорит о происхождении видов путем естественного отбора, наибольших шансах оставить потомство у наиболее приспособленных к данной среде, а отнюдь не о «прогрессе», «совершенствовании». «Прогресс» оказывается частным, отнюдь не само собой разумеющимся результатом механизма естественного отбора, — и более того, даже если речь идет о совершенствовании, то именно вида, а отнюдь не индивида: совершенство муравейника или пчелиного улья не свидетельствует о том, что отдельного муравья следует считать более совершенным, чем какого-нибудь жука.

Вопросы, которые здесь ставятся, оказываются в высшей степени болезненными для наследников шестидесятых годов — и здесь выявляется специфическая черта Николая Михайловского: его стремление сохранить те общественные идеалы, которыми воодушевлялись шестидесятые, путем пересмотра воззрений тех лет. Это, в частности, вопрос, о чьем именно совершенстве идет речь — о совершенстве «общества» или людей, его составляющих? Кто здесь является субъектом — личность или общество? Это и вопрос о том, как понимать «совершенство» личности — в логике продуктивности или всестороннего развития, полноты человеческого существования?

Николай Константинович настаивает, во-первых, что из науки как таковой, из объективного описания мы не выведем никакого суждения о том, к чему надлежит стремиться: определение предмета стремлений, выбор должного и попытки осуществить то, что представляется таковым, являются именно нравственными поступками. Во-вторых, — и это намного более важно — этический выбор не может быть гарантирован — историей или природой.

История не движется сама по себе по пути прогресса — и прогресс, даже там, где он имеется, отнюдь не равномерен и не однозначен: прогресс в одном отношении может означать регресс в другом — повышение производительности само по себе не означает, что это благо для народа, поскольку вопрос в том, кто и в какой доле получает плоды экономического роста; последний может сопровождаться ростом неравенства. Но главное, что экономическая логика не является единственной: разные человеческие сообщества отличаются друг от друга не только по степени развития, но и по типу — так, говоря о первобытном обществе, Михайловский отмечает, что дикарь — да, груб и невежествен, но сам тип дикаря ставится им выше типа рабочего, поскольку последний оказывается замкнут в своей односторонности, тогда как дикарь оказывается и охотником, и художником, и т. д. В конце концов, человек не может или, точнее, не должен быть сведен к трудовой функции.

История в итоге оказывается в том числе и историей сознательных действий и бессознательных устремлений людей — но понимание ее закономерностей не отменяет, а предполагает критическую роль интеллигента; ему надлежит стремиться к осуществлению того, что он полагает в качестве общего блага, понимая, что идеал не есть нечто, что может быть осуществлено вполне, но является предметом стремлений, направлением движения, при этом обоснованным субъективно, — это вопрос выбора, убеждения.

Это довольно скептический взгляд на мир, лишенный гарантий. И парадокс в том, что Николай Константинович при этом лишен — или, по крайней мере, в своих текстах кажется лишенным — тревоги по поводу совершаемого им этического выбора: его представление о должном вполне определенно — своеобразное наследие ясности шестидесятых, лишенное их крайностей. Кажется, здесь главная слабость Михайловского: в «нравственной сытости» или, во всяком случае, в стремлении уклониться от обсуждения трудных вопросов, от постановки их по отношению к своим убеждениям.

Андрей Тесля, канд. филос. наук, ст. науч. сотр., научный руководитель Центра исследований

русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета

им. Иммануила Канта (Калининград)

1 «Ликвидация г-на Михайловского» — оборот эпохи. Имеется в виду отсылка к «сворачиванию лавочки», «ликвидации дела».