Подражать и понимать

Когда мы читаем хороший детектив, мы внимательно наблюдаем, как следователь подражает преступнику, воспроизводит ход его мысли, но при этом даже в мысли не допустит никакой подлости. Когда мы читаем хорошую фантастику, мы радуемся тому, что вымышленные миры похожи друг на друга лучшими, а не худшими сторонами своей жизни, и даже если в ней происходят самые страшные события, это не безвыходный тупик. Мы всякий раз пойманы в ловушку сюжета, но что нас заставляет вновь браться за знакомую книгу?

Отчасти ответить на этот вопрос помогает одна из ключевых монографий Рене Жирара (Mensonge romantique et vérité romanesque, 1961), вышедшая сейчас на русском языке. Необходимо отметить, что перевод Алексея Зыгмонта, неравнодушного и единственного в своем роде специалиста по философии Жирара в нашей стране, не просто ровный, но вдумчивый и прочувствованный.

Жирар рассуждает о Сервантесе, Флобере, Достоевском и Прусте, показывая, что привычные литературоведческие понятия «характер», «карикатура» или «пародия» не объясняют значения этих произведений для мировой культуры. Нельзя думать, что Санчо Панса — жалкий последователь Дон Кихота (как сказал бы романтик) или, наоборот, здравомыслящий крестьянин, на фоне которого видно, сколь нелеп Дон Кихот (как сказал бы реалист). И даже если герои Достоевского ругаются, если и Ставрогин, и Кириллов равно называют Верховенского своей «обезьяной», это не значит, что Верховенский карикатурен, а Ставрогин мучительно серьезен, как утверждают все идеологические интерпретаторы «Бесов». О карикатурном гротеске мы можем говорить там, где характеры устойчивы, но в романах Флобера или Пруста характеры возникают внутри ситуации, и важно не столько кто чему научился от другого, сколько — кто кем вдруг неожиданно стал. Почему вдруг Санчо хочет и может стать губернатором, а Ставрогин хочет и может стать Антихристом, действующим во зло всем? Почему, хотя мы как будто знаем всё о Жюльене Сореле, Эмме Бовари, Анне Карениной или Шарле Сване, мы всё равно перечитываем романы и смотрим на героев по-новому?

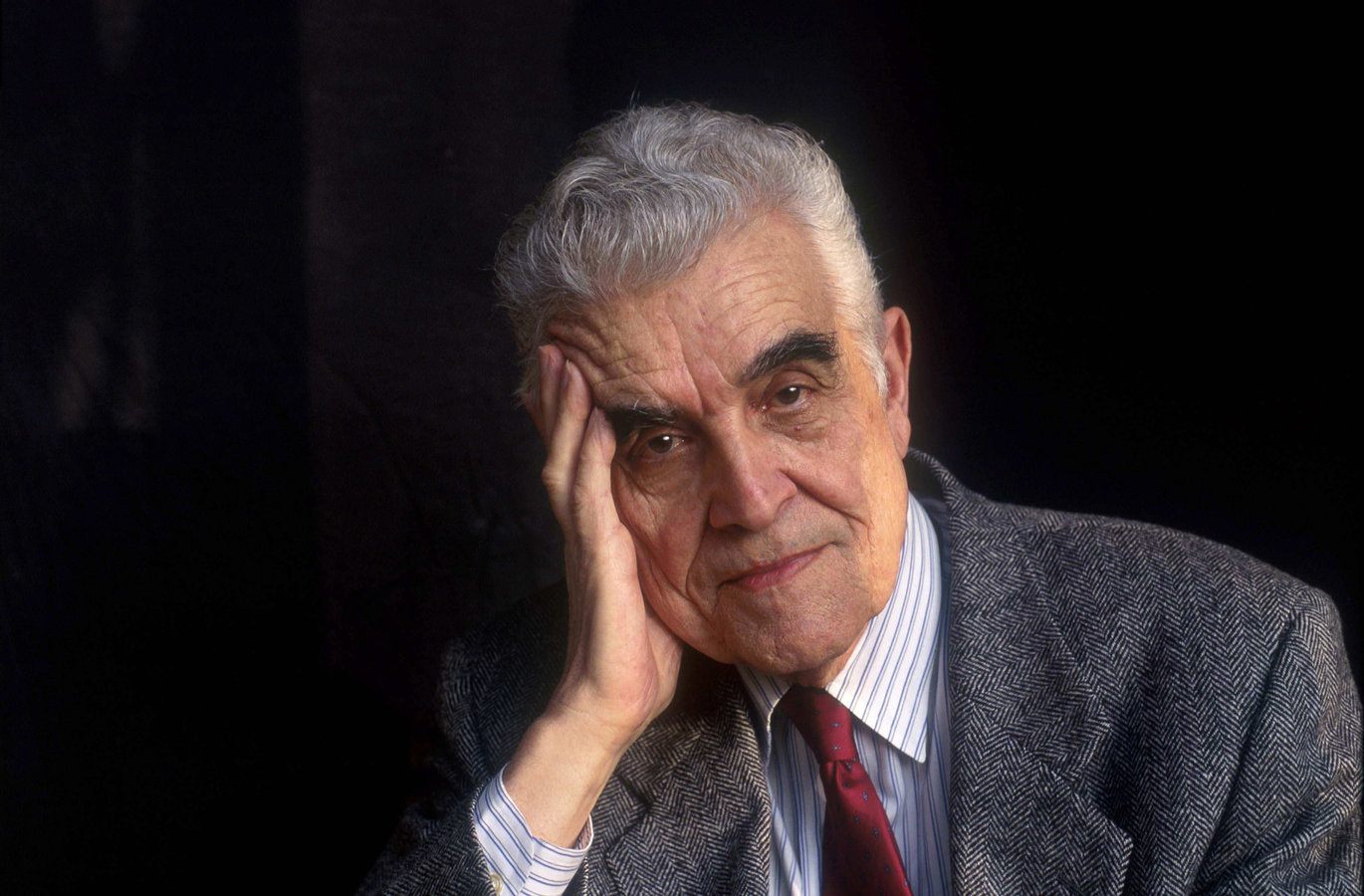

Рене Ноэль Теофиль Жирар (René Noël Théophile Girard, 1923–2015) — французский антрополог, религиовед и философ. В 1947 году защитил в Национальной школе хартий диссертацию «Повседневная жизнь в Авиньоне XV века», в 1950 году в Университете Индианы — «Американское общественное мнение о Франции в годы Второй мировой войны». После PhD остался в США. Преподавал в университетах Европы и США (с 1981 года в Стэнфорде). Академик Французской академии (с 2005 года).

Основные труды:

- Насилие и священное

(La Violence et le sacré), 1972 (перевод Григория Дашевского: 2000); - Вещи, сокрытые от создания мира

(Des choses cachées depuis la fondation du monde), 1978

(перевод А. Лукьянова, О. Хмелевской: 2016); - Козел отпущения (Le Bouc émissaire), 1986

(перевод Григория Дашевского: 2010); - Театр зависти: Уильям Шекспир

(A Theatre of Envy: William Shakespeare), 1991

(русский перевод готовится к изданию); - Я вижу Сатану, падающего как молния

(Je vois Satan tomber comme l’éclair), 1999

(перевод А. Лукьянова, О. Хмелевской: 2016) - Завершить Клаузевица (Achever Clausewitz), 2007

(перевод Алексея Зыгмонта: 2019).

Основные идеи:

Миметическое желание — подражая другому человеку, равняясь на другого, мы подражаем не столько его характеру, сколько его желанию, пытаясь присвоить его успешные желания.

Миметическое насилие — невозможность разделить чужое желание приводит к коллективной агрессии против индивида, люди заражаются агрессией друг от друга и приносят кого-то в жертву.

Христианское желание — христианская идея богочеловечества позволяет желать невозможного, разрывая круг миметического насилия и заменяя жертву памятью о жертве.

В этой книге Жирар ввел свое главное понятие «миметическое желание» (др.-греч. μίμησις — подобие, воспроизведение, подражание). Помимо любовных треугольников, оставшихся достоянием бульварной литературы, есть и миметические треугольники. Дон Кихот и Санчо не только единомышленники, но и друзья-соперники, и их соперничество заново создает реальность: Дон Кихот влюблен в Дульсинею, на самом деле крестьянку, но тут же рядом с ним — крестьянин Санчо, который, наоборот, поддерживает в нем высокий рыцарский идеал. Соперники всегда подражают друг другу, обгоняют друг друга, ссорятся, но при этом только в таком соперничестве стремление к идеалу приобретает больший смысл, чем простой каприз.

От Гегеля к Прусту и обратно

Можно назвать по крайней мере два источника мысли Жирара. Во-первых, это французская поэтическая эссеистика, образцом которой стали сочинения Марселя Пруста и Поля Валери, — тонкое исследование особенностей психики, не имеющих отношения к реалистическим или басенным характерам. Так и Жирар на десятках страниц исследует, что такое «снобизм» или «садизм»: по его мнению, это не просто высокомерие или безжалостность — это неумение правильно обойтись со своим желанием, комплекс, живущий по своим законам. Дотошный анализ Жирара больше всего напоминает Фрейда, только если Фрейд разбирает индивидуальные неврозы, то Жирар — социальные явления. Кроме того, понимание «желания» как стремления к беспредельному сближает Жирара с Лаканом, теоретиком психоанализа, но скорее их мысли развивались параллельно.

Другой источник — это переводы Гегеля на французский язык, осуществленные Жаном Ипполитом. Перевод Гегеля для межвоенной Франции был настоящей сенсацией: если французская философия от Декарта до Бергсона говорила об индивидуальном сознании, в ходе эксперимента открывающего для себя мир, в его пространственной и временной протяженности, то из Гегеля мыслящая Франция узнала, что есть множество разных форм сознания. Диалектика Гегеля, в которой происходит «снятие» (die Aufhebung), более совершенное сознание сменяет менее совершенное, казалась чем-то невероятным, и Жирар принял ее всерьез. По сути, его книга — серия трактатов о том, как Жюльен Сорель или подпольный человек Достоевского становится не «собой» и не «другим», но частью нашего общего опыта и общего сознания. Иначе говоря, как литература позволяет нам мыслить не просто наблюдаемые процессы, а множество точек наблюдения. Какие бы уроки мы ни извлекли из книги Жирара, нам становится понятнее, почему Достоевский так вдохновлял Эйнштейна.

«Как странно: быть, не быть, потом начать немного быть»

Итак, ложь романтизма для Жирара — в принятии слов и поступков героя за руководство к действию, отсутствие настоящего чувства дистанции. Правда романа — в том, что сам герой не знает до конца, кто он такой, и только соперничества и встречи позволяют ему или ей узнать о себе правду. Чтобы объяснить, как романы стали частью нашей культуры и нашей жизни, Жирар использует антропологический термин «медиация» — опосредование, иначе говоря, попытка преодолеть ревность, зависть или какую-то еще страсть путем фиксации на предмете или ситуации: «меня интересует только это», «меня нужно ассоциировать только с этим». Медиация может обернуться для одних героев выходом из игры, для других — безудержной страстью к самоутверждению, для третьих — мечтательностью. Медиатор, герой, желающий и умеющий всех мирить, как князь Мышкин, может поэтому приводить действие к новым катастрофам, навлекая на себя ненависть: миметическое соперничество не просто продолжается, но обостряется. Поэтому мы и продолжаем перечитывать романы, потому что знаем, что поведение героев — не первая и не последняя истина о них.

Историческую и психическую эволюцию невозможно обратить вспять (с. 162).

В глубине души мазохиста тошнит от Добра, на которое он якобы обречен. Он восхищается Злом, ибо Зло и есть медиатор (с. 221).

Какое бы место ни занимал в произведении экзистенциальный момент, самобытное романическое откровение, повторимся, никогда в нем не выражается. Романист отнюдь не абсолютизирует его, а напротив — усматривает в нем новую и весьма пагубную иллюзию (с. 282).

Конечно, Жирар исследует в этой книге только масштабные романные конфликты. Роман или повесть о детстве, где первые чувства, первая любовь ребенка вдруг пробуждают различные страсти и безрассудные поступки взрослых, остается за пределами рассмотрения. Но книга очень важна в нашу эпоху манипуляций, показывая, какие на самом деле страсти и движения стоят за вроде бы последовательным и логичным поведением манипулятора. В этом смысле она так же не устарела, как труды Фрейда или Фромма, а любителям чтения она даст дополнительное удовольствие различать даль свободного романа.

Александр Марков,

докт. филол. наук

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жирар,_Рене