Директор Института ядерных исследований РАН Леонид Кравчук 5 сентября был удостоен звания почётного гражданина города Троицка, 24 сентября отметил 70-летие, а 25 сентября передал руководство ИЯИ своему заму Максиму Либанову. Закон не позволяет возглавлять НИИ после достижения так называемого «предельного возраста»…

Полная версия интервью. В .pdf и в бумажной газете опубликовано краткое.

Это интервью Леонид Кравчук дал еще в директорском кабинете. В приемной — портрет академика Моисея Маркова, инициатора создания ИЯИ. Справа от рабочего стола фотография первых директоров НИИ, Альберта Тавхелидзе и Виктора Матвеева. Кравчук — третий, он руководил институтом формально с 2015-го по 2020 год, а фактически был у руля с 2012-го, с момента, когда Матвеев получил предложение возглавить дубнинский ОИЯИ. Леонид Владимирович рассказывает о своем пути от слесаря 6-го разряда до ученого-физика, членкора РАН, о создании и нынешней жизни мегаобъекта советской науки — Троицкого линейного ускорителя, о том, чем гордится ИЯИ и что нужно для его дальнейшего развития.

— Как вы заинтересовались физикой?

— Я вырос в семье военного. Отец после войны служил в Германии, а потом его перевели в Литву, город Плунге рядом с Клайпедой, там я и родился. В двухлетнем возрасте меня оттуда вывезли, и дальше были Украина, Урал… Мы много колесили по Союзу, а школьные годы, время, когда я определялся с профессией, прошло в закрытом городе, который сейчас называется Озёрск. Там расположен знаменитый химкомбинат «Маяк», работающий для атомной отрасли. Это был город физиков и химиков, преподавали нам очень хорошо, и сама атмосфера подталкивала к тому, что надо заниматься. Более того, после 8-го класса я ушел в Южноуральский политехникум.

— Почему решили пойти в техникум?

— В школе учиться стало неинтересно. Хотел позаниматься уже чем-нибудь близким к науке, к технике, чем-то более конкретным. И четыре года учился в техникуме.

— Семья это решение поддержала?

— Знаете, все мои занятия — и спортом, и техникой, — всё поощрялось. Да, я занимался легкой атлетикой, был даже чемпионом города по бегу на 60 м.

— Что дал вам техникум?

— Сейчас не во всех вузах учат так хорошо, как тогда в том техникуме! Это для меня были годы большой учебы, большой школы. А после его окончания я три года работал на комбинате в опытно-конструкторском бюро. И параллельно учился в вечернем филиале МИФИ. Учился на отлично, и когда мои три года как молодого специалиста закончились, мне предложили перевестись на очное отделение в Москву. Закончил с отличием и попал в ИЯИ.

— Кто были ваши герои? Те, кто занимаются теорией, или те, кто делают что-то руками?

— Это был очень-очень закрытый город. Он и до сих пор закрытый. А тогда… Его и переименовывали без конца — Челябинск-40, потом Челябинск-65… Там делалась начинка для атомного оружия. Сказать, кто был героем и что там делал, мы не могли. Да мы не знали, что там делается, всё было секретно! А героем реальным был Курчатов. Там, где я потом работал, прямо рядышком во дворе был коттеджик, где он жил. Про него ходили легенды… Запускался первый промышленный реактор, а есть такое понятие — реактор «козлится», т. е. забивается, нужно лишнее топливо убрать. И Курчатов лазил туда вместе с рабочими, ломами они там всё сбивали. После этого все ушли из жизни, да и он умер от лучевой болезни. Фамилия Курчатова была на слуху тогда.

— В чем заключалась ваша работа на комбинате?

— Сначала я работал слесарем КИП 4-го разряда, потом — 5-го. Надо сказать, высокие должности. Я уже создавал тогда некоторые приборы, получил почетную грамоту и приз — сумку-холодильник. Зал Дома культуры, собралось полгорода, и меня наградили за то, что я сделал некий прибор, скажем так, чтобы измерить концентрацию урана… А лет мне было 19–20.

— Когда вы поняли, что ускоритель — то, чем хочется заниматься?

— После техникума у меня была специальность — «экспериментальная ядерная физика». Мне хотелось заниматься большой физикой, физикой частиц, а про ускорители я почти ничего не знал. В институте я пошел на кафедру ускорителей, и выяснилось, что ускоритель частицы только дает, а не исследует. Я больше стал заниматься не ядерной физикой, а техникой сверхвысоких частот и электродинамикой с применением к пучкам частиц в ядерной физике и физике частиц. И это оказалось тоже очень интересно! Ускоритель — это такой прибор, в котором есть всё. Можно любые физические, любые инженерные специальности назвать, и все они есть на ускорителе. Механика, вакуумная техника, электрика, электроника, СВЧ-техника, системы управления…

— Как вы оказались в ИЯИ?

— Я пришел в ИЯИ 45 лет назад, а в этом году в декабре исполняется 50 лет со дня его основания. Институт создавался по инициативе таких видных физиков того времени, как Моисей Александрович Марков, академик-секретарь ОЯФ АН СССР, и Николай Николаевич Боголюбов, директор ОИЯИ. Они рассуждали так: нужно подходить к исследованию природы, мироздания с двух сторон и собрать в одном институте установки, которые могут измерить и макромир, и микромир. При формировании НИИ была задача создать два основных объекта — Баксанскую нейтринная обсерваторию, первую в мире под землей, и мезонную фабрику. Мезонную фабрику Советский Союз делал, соревнуясь с США, там такую строили в Лос-Аламосе — как для изучения физики редких распадов, так и для прикладных задач. Нам надо было построить установку, используя только советскую элементную базу. Самый мощный линейный ускоритель в СССР был тогда максимум на 100 МэВ, а в Штатх — на 600. Появилась задача создать совершенно новую ускоряющую структуру — идею предложил Владимир Григорьевич Андреев из Московского радиотехнического института. А я попал к нему на диплом. Мне довелось исследовать эту структуру в зачаточном состоянии, а потом развивать — вместе с той группой, которая сформировалась вокруг меня в институте. Мы установку разработали, создали, и сегодня вы можете ее видеть — полкилометра длины, 114 ускоряющих секций, и все они сделаны с участием моих рук и головы.

Эта работа заняла 20 лет моей жизни. Прекрасные годы и достижение, оцененное во всем мире (за создание установки коллектив разработчиков, включая Леонида Кравчука, получил в 2001 году Премию правительства РФ. — Прим. В.М.). А опыт, который мы накопили, был использован при строительстве практически всех линейных ускорителей на планете. Мы участвовали в подобных проектах в Чикаго, в Фермилабе, в ЦЕРНе, в Гамбурге (XFEL), в Японии…

— А что именно в ускорителе сделано вашими руками?

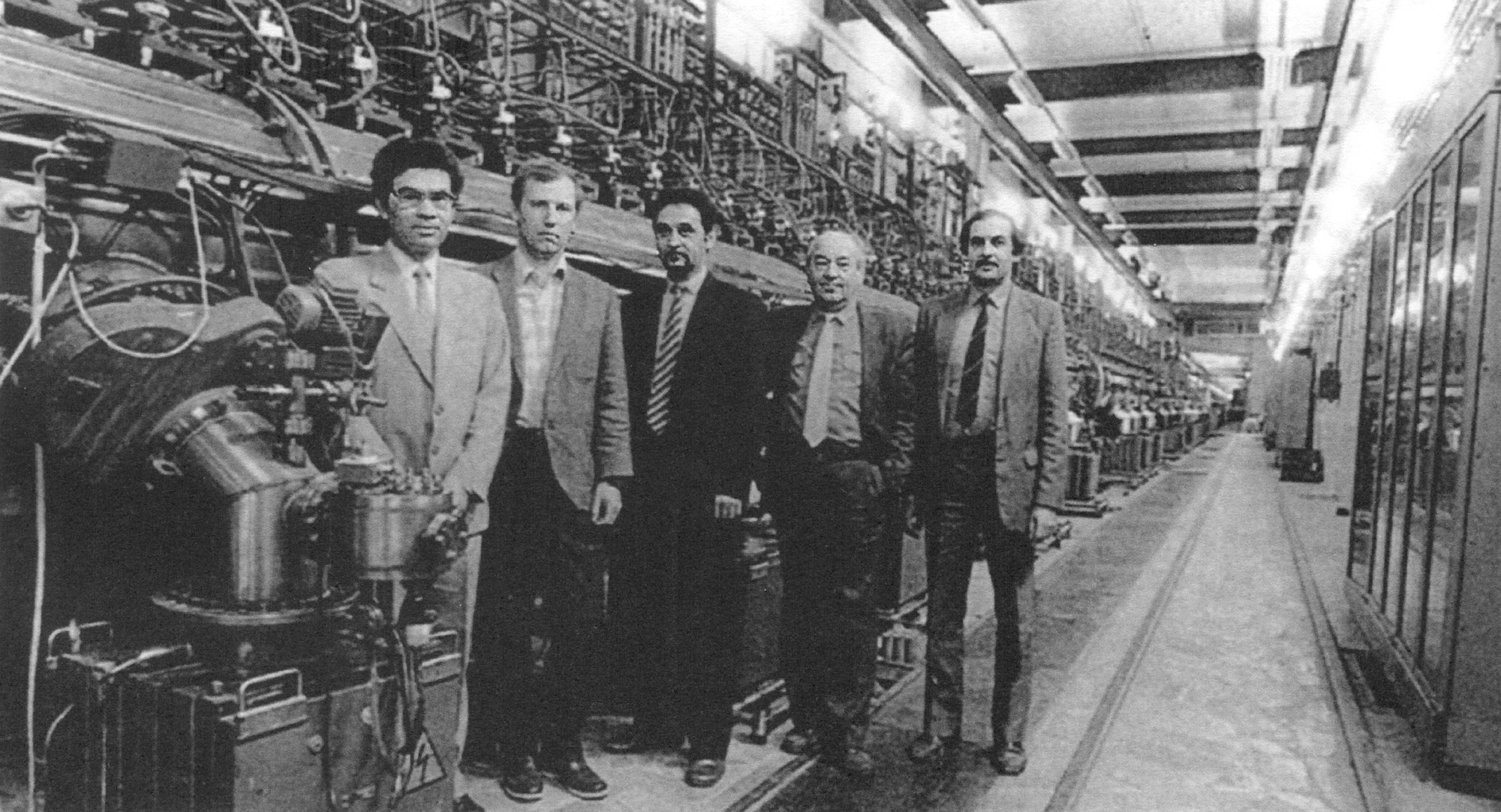

— Вот туннель ускорителя. (Показывает на фотографии.) От начала и до конца, в общей сложности 108 ускоряющих секций и две согласующих, 27 четырехсекционных резонаторов, я лично настроил их все! В общей сложности 320 м оборудования, которое делал я.

— В создании такого огромного устройства наверняка были сложности. Какие основные?

— Очень много было проблем. Мы были первопроходцами. Наша ускоряющая структура была на один-два порядка лучше американской. Всё в ней делалось впервые. Впервые обрабатывалась медь такой высокой чистоты.

Предварительно мы сделали прототип — четыре секции. Первую из них спаяли в водородной печи, измерили параметры, но выяснилось, что она работать никогда не будет. Распределение ускоряющего поля должно быть равномерным, с отклонением не больше 1%, а оказалось 30%. Потому что при пайке в меди при температуре в 1000 градусов часть конструкции просто опустилась. Я придумал, как эту проблему решить. Это была чисто инженерная задача. Но надо было рассчитать, как это сделать. Пришлось влезть в сопромат, изучить — задачку решили.

Вторая задача — выяснилось, что совсем рядом с рабочим колебанием 991 МГц, с которым ускоритель работает, есть нерабочее. Если у рабочей моды электрическое поле — по оси Z, то у этой — перпендикулярно, и пучок начинает «разваливаться» по мере ускорения. Пришлось придумать способы, как нерабочее колебание «отодвинуть» от рабочего. У нас есть несколько патентов. И это не просто лабораторные исследования, мы делали всё на ходу во время сооружения установки. Очень интересно!

— Тут ваш инженерный опыт и пригодился!

— В принципе, да.

— Вы назвали своего научного руководителя, а кто ещё был вашим наставником?

— Прежде всего — Сергей Константинович Есин, создатель и руководитель отдела ускорительного комплекса, в который я пришел молодым специалистом. Его уже нет с нами, он был моим учителем и примером для подражания как физик вместе с Владимиром Григорьевичем Андреевым. Владимир Михайлович Лобашев, который создал «Троицк Ню-Масс», я многому у него научился. Как и у Виктора Анатольевича Матвеева за годы работы с ним как заместитель. Весь коллектив замечательный! Я учусь у коллег до сих пор.

— Известно, что американскую ракету Saturn V, которая летала на Луну полвека назад, сейчас построить не могут — технологии утеряны. А как с ускорителем? Техника изнашивается, нужно что-то заменять. Есть ли чем?

— Очень хороший вопрос. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Например (и таких примеров тьма), внутри резонатора находятся так называемые трубки дрейфа. Работает ускоритель так: возбуждается высокочастотное поле, таким образом, что на оси пучка находится продольная составляющая, когда частица попадает в центр, в зазор между трубками, она получает «пинок». За положительной полуволной поля идет отрицательная, и чтобы частица в ней не замедлялась, нужны трубки дрейфа, в которых она пролетает и снова попадает в ускоряющее поле. Получая в каждом зазоре «пинок», частица достигает до 80% скорости света в конце ускорителя. Трубки дрейфа, поскольку ускоритель работает в регулярном режиме уже 27 лет, с 1993 года, начинают выходить из строя. Их делали в Питере в НИИЭФА, тех, кто их делал, уже нет на свете, технологии утеряны. Мы долго этим занимались, нашли организацию в Москве, НПО «Торий», и они взялись нам эти трубки производить.

Второе. Высокочастотный генератор, который создает ВЧ-поле, — очень сложное устройство. Чтобы он выдавал импульс, должен быть модулятор. Модулярные лампы в начальной части ускорителя, где частота 200 МГц, уже вышли из строя. Мы придумали, как приспособить для их замены генераторные лампы. Но это, к сожалению, не позволяет нам выйти на проектные параметры — работаем на чуть меньшем токе, чтобы их поберечь. Технология изготовления модулярных ламп утеряна. Они делались в Петербурге в НПО «Светлана». Нужно либо возобновить производство таких модуляторов, либо сделать более современные, либо вообще перейти на твердотельные генераторы. В Лос-Аламосе за те лет 50, что ускоритель работает, ремонтировали трубки дрейфа, а систему ВЧ-питания полностью поменяли дважды. Мы заменили систему управления, компьютеризации пять раз, а они — раз 10.

Эти установки, в которые вложены огромные средства, у них находятся под жестким контролем государства. А у нас — то Академия, то ФАНО, то министерство, и никому нет дела. Страна — пусть и другая, СССР, — затратила много денег на их создание, а должного внимания нет. Идет много разговоров о создании новых мегапроектов, но забывается, что есть и действующие, которые могли бы работать более интенсивно, и существуют эксплуатационные расходы. Они включают в себя как замену стандартных изделий, так и нестандартных, и модернизацию тех, что сняты с производства. Должна быть специальная программа поддержки таких установок. Мы бьемся за это, но получается с трудом.

— Что прежде всего мешает?

— Чехарда в науке. Когда в 2013 году институты были выведены из состава РАН, фактически была разрушена стройная, десятками лет создававшаяся система фундаментальных и прикладных НИИ. Теперь мы в одном министерстве с вузами, у вузов свои проблемы. Единого центра по таким проектам, как наш, нет. Если бы мы были в Средмаше, а сейчас — в системе Росатома, возможно, было бы по-другому. Почти все наши коллеги сейчас в составе Курчатовского института: ИФВЭ, ИТЭФ, ПИЯФ. А ИЯИ и еще один институт — в министерстве. Координации особой нет, и развития, к сожалению.

Мы выигрываем конкурсы, нам, как институту первой категории, выделяют средства на обновление приборной базы в рамках нацпроекта «Наука», что помогает и на Баксане, и на Байкале, и в Троицке менять приборы. Но для развития этого недостаточно.

— Как могут развиваться эти установки?

— Для нас важно запустить два новых мегапроекта. Первый — наш ускоритель. Он рассчитан на энергию 600 МэВ, но сейчас работает до энергий 400 МэВ, мощность в пучке — десятки кВт. При этом в мире сооружаются и разрабатываются пучки уже мегаваттного уровня. Одна такая установка построена и работает в США, в Ок-Ридже, где я, кстати, провел два года, помогая ее запускать. Так востребован наш опыт. Сейчас в кооперации нескольких стран строится Европейский нейтронный источник в Швеции, идут разработки в Китае, Индии. Есть хорошая идея, как достаточно дешево развить наш ускоритель в Троицке: надо из туннеля убрать «теплую» часть и поставить туда сверхпроводящие резонаторы, тогда можно достичь 1 ГЭВ и мощности в пучке 1 МВт.

Второй проект, и вполне реальный, — создание центра ядерной медицины. В Москве нет центра протонной терапии — есть в Димитровграде, в Обнинске. Недавно было совещание в Департаменте здравоохранения Москвы, вопрос обсуждался, есть инвестор, но есть и детали, и, как всегда, дьявол в них кроется… Здесь можно организовать комплекс как лучевой терапии, так и диагностики, здесь же — наладить массовое производство генераторов [излучения] для позитронно-эмиссионной томографии и для лечения онкозаболеваний. Например, на основе актиния-225, который выжигает опухоль изнутри. Всё это можно сделать у нас на троицкой площадке.

И еще одна мечта — многоцелевая нейтринная обсерватория на Баксане, новый сцинтилляционный детектор большого объема. Задачи по поиску темной материи, темной энергии. Есть такое направление — мультимессенджерная астрономия, объединяющая и оптическую, и нейтринную, и гравитационно-волновую. Так можно полнее исследовать и понять нашу Вселенную.

— Вступая в должность директора, вы говорили, что одна из основных задач — сохранить институт. Получилось?

— Раз вы сегодня здесь, в институте, значит, институт сохранить удалось. (Улыбается.)

— Каких основных успехов удалось достичь за время вашего руководства ИЯИ?

— Работали все. Бренд института — наши теоретики. Это выдающиеся люди — академик Валерий Рубаков, получивший премию по теоретической физике в Гамбурге, членкоры Дмитрий Горбунов, Сергей Троицкий, академик Игорь Ткачёв и другие. И, что отрадно, есть молодые теоретики, они выпускают много важных интересных статей, работают на переднем крае науки.

Функционируют важные экспериментальные комплексы. Во-первых, это Байкальский нейтринный телескоп. Совместно с ОИЯИ мы увеличили его объем. Он находится под водой, на глубине 1,2 км и на расстоянии километра от берега. В мире таких нормально работающих устройств — два. В Антарктиде — Ice Cube, 1 км3 в объеме, у нас примерно вдвое меньше. За эти годы мы превратили 200 м3 в 0,5 км3. Идет набор данных и наращивание телескопа. Вместе — мы в Северном, американцы в Южном полушарии — образуем глобальную нейтринную сеть, можем ловить нейтрино высоких энергий и с той, и с другой части земного шара. А нейтрино — это передний край фундаментальной науки.

Во-вторых, это Баксанская нейтринная обсерватория. Мы за последнее время ввели в действие большой мюонный детектор. Началась интересная физика по исследованию мюонов высоких энергий — новый эксперимент BEST по поиску стерильных нейтрино. Предложили его восемь лет назад, стартовали — четыре года назад, в конце прошлого года начали сеансы. Прошло 10 сеансов, эксперимент закончен, идет обработка данных. Надеемся на интересные результаты!

В третьих, это линейный ускоритель в Троицке. За эти годы прошло около 25 пучковых сеансов. Они направлены как на фундаментальные исследования, так и на прикладные. Фундаментальные — по физике частиц, но уже в меньшей степени, чем когда он строился. А основной пользователь — наш нейтронный комплекс. Проводятся исследования по физике конденсированных сред с использованием рассеяния нейтронов, а также по химии, медицине, материаловедению, безопасности ядерной энергетики и так далее. И ряд прикладных работ — технологии получения радиоизотопов для медицины. Ведутся и работы на прикладные темы с коллегами из Сарова.

— Кроме Байкала и Баксана у вас есть филиал в украинском городе Бахмуте (бывшем Артёмовске). Как там сейчас?

— Там у нас в соляных шахтах находится Артёмовская нейтринная обсерватория. Всё исправно, они свои обязательства выполняют, мы — тоже. Никаких проблем с точки зрения работы нет. Но с точки зрения физики мы задумываемся. Она, на мой взгляд, себя исчерпала. По всей видимости, будем установку постепенно закрывать. А это непросто, там 100 тонн чистейшего уайт-спирита в качестве сцинтиллятора, его надо из шахты вытащить, утилизировать каким-то образом…

— Как развиваются международные проекты с участием ИЯИ?

— Мы участвуем практически во всех зарубежных центрах, изучающих физику частиц. В США и Канаде — меньше, в Европе и Азии — по-прежнему очень плотно. В ЦЕРНе на БАК из четырех больших крупных детекторов мы задействованы в трех коллаборациях, мы участники открытия бозона Хиггса, а сейчас занимаемся поисками новой физики. Есть хорошие показания на нее в эксперименте LHСb, где мы, и я в частности, — члены коллаборации. Кроме БАК работаем и на других ускорителях. Например NA64 — по поиску темных фотонов. «Споксмен» — наш сотрудник. Это только второй или третий случай в истории ЦЕРНа, когда советский или российский ученый — координатор эксперимента (сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов ОФВЭ ИЯИ Сергей Гниненко. — Прим. В. М.). В Японии — эксперимент Т2К, начинается «Гипер-Камиоканде», и мы тоже участники коллаборации.

За последние пять лет были получены две, а за восемь — три Нобелевские премии за исследования нейтрино. В их основе работы, сделанные в нашем институте. Мимо нас премия пролетает, потому что это больше политика, чем наука. Но нам приятно, что наши разработки находятся на передовой науки.

— В сентябре вам присвоено звание почетного гражданина Троицка. Что оно значит для вас?

— Это звание для меня очень важно и почетно. Считаю, что это награда прежде всего институту, признание вклада ИЯИ и Академии наук в город. Часто показывают, как Средмаш строил Троицк, а ведь наш институт был градообразующим наравне с ФИАЭ. Когда создавался ИЯИ, это была комплексная задача: как создания уникальной установки, так и решения социальных проблем. Наш институт построил улицу Солнечную, вся она — в проекте мезонной фабрики, школу № 5, детский сад… Это было сделано под руководством замдиректора по капстроительству Зараба Петросовича Зарапетяна. У нас он был замдиректора, а в Академгородке возглавлял Управление уполномоченного Президиума АН СССР. Мы внесли большой вклад в развитие Троицка.

— Есть ли вопросы, которые за время директорства остались нерешенными?

— Я лично ощущаю ответственность за то, что остается проблема дисбаланса зарплат научных сотрудников и ИТР. Указом президента 2012 года подняли зарплату научным сотрудникам, и министерство это отслеживает. А с ИТР — что хотите, то и делайте. Если в институте 50 человек, из них 40 научных сотрудников — можно справиться. А у нас 200 научных сотрудников и 700 человек ИТР и обслуживающего персонала, и это колоссальная проблема. В 2019 году у нас из общего финансирования половина — это госзадание, а остальное мы заработали грантами и контрактами, как международными, так и внутри страны. Мы добываем деньги, которые идут не на развитие, а на приемлемые зарплаты сотрудникам. Эта проблема достается новому директору. Надо решать кардинально вопрос поддержки таких уникальных научных комплексов.

— В интервью по поводу утверждения в должности вы говорили, что знаете, что приходите директором на пять лет. Это как-то накладывало отпечаток на ваши действия?

— Думаю, нет. Я работал так, чтобы после меня была не пустыня. Наоборот, стремился сделать всё, чтобы после меня институт был в хорошей форме.

— И готовили преемника?

— Я сразу же, когда стал директором, сменил троих своих замдиректоров, поскольку они уже были в возрасте. Я понимал, что за эти пять лет должен подготовить людей для работы в будущем. Одному из замов по науке было тогда 34 года, другому — 44 (Григорию Рубцову и Максиму Либанову. — Прим. В. М.). И эти пять лет они варились со мной рядом в этом котле. И теперь более-менее подготовлены.

— Вам довелось быть директором, как сейчас говорят, в эпоху турбулентности. Есть чувство, что гора с плеч сваливается?

— Я бы так не сказал… Я же никуда не денусь! Ответственности, безусловно, будет меньше. Директорствовать в наше время чрезвычайно сложно. В один из этих годов у нас была 21 проверка! А в среднем — по одной проверке в месяц. Вот сейчас онлайн запросили 50 документов. 50! Сидят все мои службы и готовят их. И так — постоянно…

Так что буду помогать новой дирекции всем чем могу и постепенно стану переключаться на научную работу. Может, и гора с плеч… Но сомневаюсь!

Беседовал Владимир Миловидов

Использованы материалы интервью Натальи Панталёвой (телеканал «Тротек»)

Какой интересный и содержательный человек!

Очень позитивный товарищ