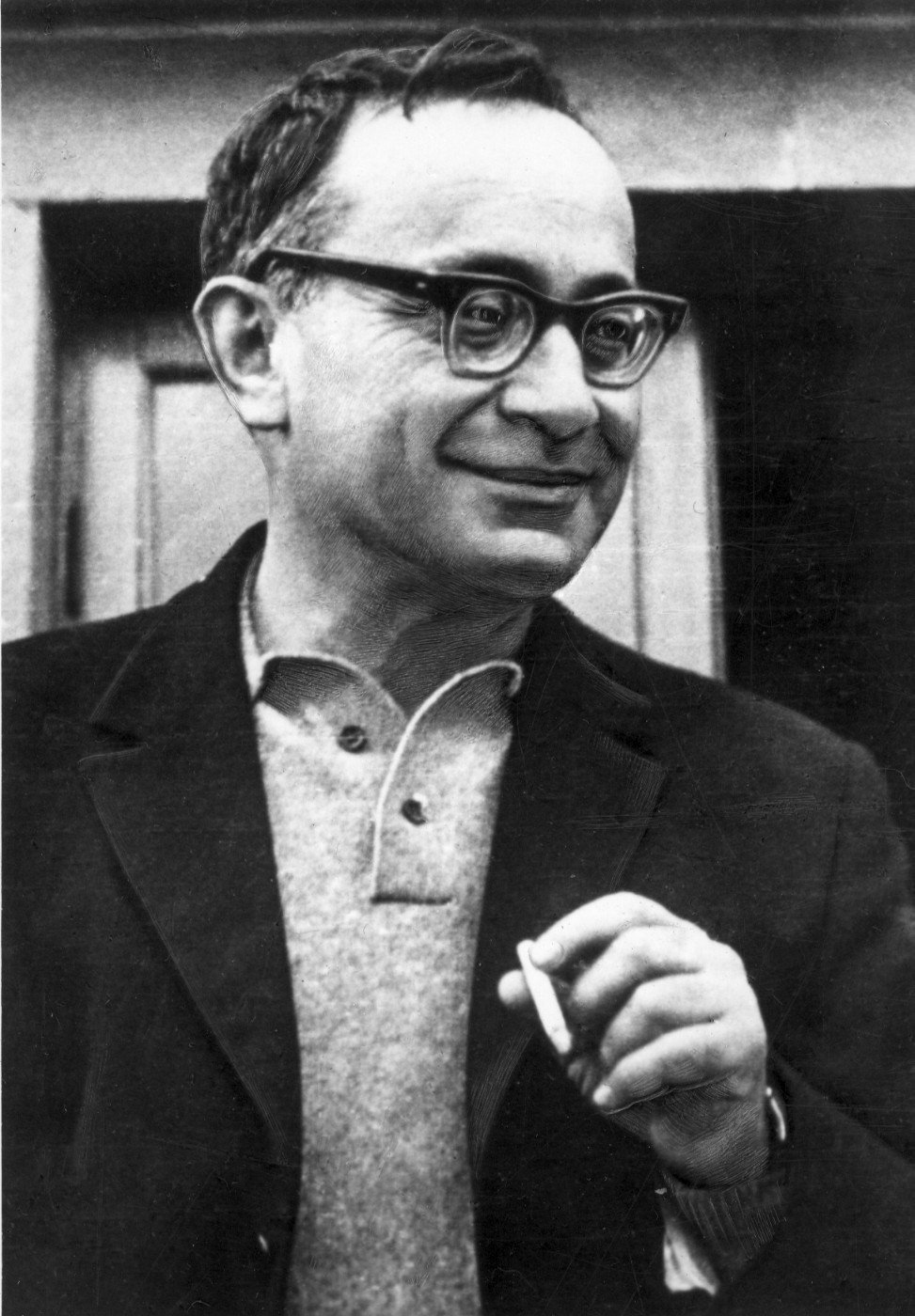

1 февраля 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного физика-теоретика и литератора Михаила Левина, университетского товарища А. Д. Сахарова. Левин был одним из немногих, кто в 1980–1986 годах отваживался навещать опального академика. Публикуем расширенную биографию Михаила Львовича, составленную по материалам книги о нем [1], выдержки из воспоминаний его друзей [2] и фрагменты выступления М. Л. Левина, посвященного А. Д. Сахарову [3]. Полностью все воспоминания читайте в книге «Михаил Львович Левин. Жизнь, воспоминания, творчество» (ее редактором и составителем стал ученик Левина, выдающийся физик-теоретик Михаил Адольфович Миллер). В канун юбилея книга была опубликована на сайте Института прикладной физики РАН.

Михаил Львович Левин родился в 1921 году в Саратове, в семье научных работников: мать — Ревекка Левина, экономист, отец — Лев Карлик (1898–1975), физиолог. В 1926 году семья переехала в Москву. Еще в детстве Миша слыл эрудитом и был третейским судьей во всех спорах. В 1938 году Михаил поступил на физфак МГУ. В 1939 году его мама, как знаменитый экономист (она работала в Институте мировой политики и мирового хозяйства), была избрана член-корреспондентом АН СССР, став одной из первых женщин — членов Академии; получила академическую квартиру и дачу в Кратово. Отец стал доктором медицинских наук и профессором.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Михаил из-за очень плохого зрения не подлежал призыву. С осени 1941 по 1942 год он находился в эвакуации в Казани и Ташкенте. Там судьба свела его с Евгением Пастернаком (а затем и с Борисом Леонидовичем), с Наумом Мейманом, Сигурдом Шмидтом и детьми Всеволода Иванова — Комой (Вяч. Вс. Ивановым) и Татьяной. Осенью 1942 года вернулся в Москву, продолжил учебу в МГУ и одновременно работал в оборонном радиолокационном НИИ-108 под началом М. А. Леонтовича. С Леонтовичем связана и научная, и личная составляющие его жизни. На четвертом курсе МГУ они создали фундаментальную теорию, объясняющую свойства и возможности проволочных антенн, сразу выдвинувшую Михаила в число ученых с мировым именем.

С 1943 года Левин стал завсегдатаем дружеской компании. Часть ребят, в том числе известных впоследствии сценаристов Валерия Фрида и Юлия Дунского, он знал с детства. Молодые люди стали встречаться — играть в карты, беседовать на разные темы, пить чай, иногда и водку. Как оказалось, все их разговоры прослушивались. С апреля по август 1944 года друзья были арестованы по обвинению в принадлежности к антисоветской террористической молодежной группе, которая якобы намеревалась устроить покушение на Сталина. По версии следователей НКГБ, они замышляли расстрелять вождя из немецкого авиационного пулемета, когда тот проедет по Арбату. При этом следователи предпочли не заметить, что окно комнаты Нины Ермаковой (осужденной на три года; впоследствии жены Виталия Гинзбурга), из которого «планировалось» совершить покушение, выходило не на улицу, а во двор. Двое — Владимир Сулимов (пришел с фронта с тяжелым ранением, его следствие назначило «вожаком-злодеем») и Алексей Сухов (студент второго курса юрфака МГУ) — затем погибли в лагерях. Фрид и Дунский, студенты ВГИКа, получили 10 лет лагерей, освободились только в 1954 году, а в Москву смогли вернуться лишь в 1957-м; по их сценариям были сняты «Служили два товарища», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Экипаж» и другие известные фильмы.

Несмотря на физические и психологические пытки, Михаил отказался признать себя виновным и был приговорен к трем годам заключения. По пути в лагерь был снят с этапа и отправлен в радиолокационную подмосковную шарашку. В августе 1945 года Михаил был освобожден по амнистии с «запретом 101-го км» и обязанностью покинуть Москву в течение двух-трех дней. За эти дни Левин успел сдать последний экзамен в МГУ. Экзаменатор по марксизму посмотрел на его отличные оценки и задал единственный вопрос: «А какая у вас была статья?»

В сентябре 1945 года, благодаря заступничеству Леонтовича, начал работать на радиофизическом факультете Горьковского университета. Только что созданный факультет привлек тогда великолепную команду ученых и педагогов: А. А. Андронова, М. Т. Грехову, В. И. Гапонова, В. Л. Гинзбурга, Д. А. Франк-Каменецкого и других. В ноябре 1946 года Михаил защитил кандидатскую диссертацию о свойствах электромагнитного излучения. В эти годы вокруг Левина, разработавшего курс лекций по электродинамике сверхвысоких частот, сложился круг учеников: А. В. Гапонов-Грехов, М. А. Миллер и др. Тем не менее он всё время чувствовал на себе внимание «компетентных органов».

10 января 1948 года в рамках антисемитской кампании была арестована мать Михаила, Ревекка Левина; ее подвергли жестоким пыткам, выбивая показания как на Соломона Михоэлса (убитого всего лишь через пару дней, 12 января 1948 года), так и по делу Аллилуевых; от нее требовали признаний, что она порочила национальную политику партии и правительства. С Михоэлсом Ревекка познакомилась в Ташкенте во время эвакуации, они были соседями.

Вскоре Михаил был уволен из университета, счастливо избежав повторного ареста. Уже подготовленную докторскую диссертацию по дифракционным излучателям он смог защитить только в 1954 году. В годы гонений его согласился принять лишь Тюменский пединститут. Во время «дела врачей» возникла угроза ареста и отца Левина: уже вышла статья о политическом недоверии профессорам Карлику и Шапиро.

В марте 1953 года страна услышала новости о дыхании Чейна — Стокса. «Спаcибо вам, товарищ Сталин, за то, что жить вы перестали!» — любил в те годы говорить Левин. В мае 1953 года Михаил женился на дочери своего учителя — математике Наталии Леонтович. Это брак оказался очень счастливым.

В 1954 году 55-летняя Ревекка Левина (1899–1964) после почти шести лет заключения вышла на свободу по болезни. Все эти годы семья ничего не знала о ее судьбе. В 1955 году Михаил Левин занял позицию профессора кафедры теорфизики Ивановского пединститута, где тогда был очень хороший состав математиков: В. А. Ефремович, А. И. Мальцев, В. А. Рохлин; общение с последним многое дало Михаилу и в профессиональном, и в личном отношении. В 1953 году он был реабилитирован по всем обвинениям, но только после заявления на имя генпрокурора СССР в 1956 году и рассмотрения его дела смог вернуться в Москву. Благодаря поддержке академика А. Л. Минца был приглашен в Радиотехнический институт АН СССР. С 1957 года стал профессором кафедры радиофизики МФТИ.

В 1956–1992 годах Михаил Левин наконец мог спокойно заниматься электродинамикой, участвовал в написании монографии по статистической радиофизике, много времени уделял методологии и истории науки. Родились дети: Татьяна (1957), искусствовед, хранитель живописи ХХ века в Третьяковской галерее; Андрей (1962), математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета математики ВШЭ; и Пётр (1971). Семья Левиных стала частью большого разветвленного семейства Леонтовичей, часто собиравшегося на даче в подмосковном Абрамцево.

С декабря 1989 года — начальник теоротдела Радиотехнического института. Умер 1 августа 1992 года.

* * *

…Когда в Москве стало известно, что моему отцу присудили Нобелевскую премию, к нам вечером пришел Миша Левин. Взволнованные и счастливые, уложив Петеньку спать, мы были не в силах сидеть в четырех стенах, и все втроем вышли бродить по улицам.

Как мы радовались тому, что отец получил заслуженную награду и мировое признание, которое никакие завистники и недоброжелатели не в силах теперь замазать и опорочить. Что позади теперь все нападки и мучения, которым его подвергали в послевоенное время. Что получение премии означает поездку в Стокгольм и выступление с речью. Как это было бы красиво и содержательно сказано! Победа казалась нам такой полной и прекрасной.

И в который раз наши мечты были посрамлены и растоптаны вышедшими на следующее же утром газетами. Было стыдно и гадко на душе. Мы тогда ездили к отцу в Переделкино каждый день, он был радостен и светел, не читая газет и ничего не боясь. Предполагая, что, если его выпустят за границу, его могут не пустить обратно, он спрашивал меня, согласен ли я буду поехать с ним. Я обрадовал его, сказав, что, конечно, мы будем с ним.

Через неделю Миша позвонил мне с просьбой проводить его и Леонтовича в Переделкино. Дело в том, что в тот день «Правда» опубликовала статью о присуждении Нобелевской премии русским физикам Тамму, Франку и Черенкову. В конце статьи объяснялось, что физики получили заслуженную награду, а Пастернак — по политическим соображениям. Леонтович хотел рассказать, что физики так не думают, что газета забраковала статью Арцимовича по этому поводу, потому что он отказался вставить в нее подлый абзац.

Судя по предыдущим дням, когда я видел отца, я думал, что ему будет приятно встретиться с Леонтовичем и Мишей, которого он очень любил, но в этот раз было всё по-другому. Была небольшая метель, когда мы подъехали к дому. Я побежал вперед и узнал, что отца нет, он где-то гуляет. Мы встретили его на дорожке, и я не мог узнать его посеревшего, осунувшегося лица. На слова Леонтовича он только повторял одно: «Теперь это всё уже не имеет никакого значения. Я сегодня отказался от премии». И он прочел нам наизусть текст телеграммы, отправленной в Стокгольм: «Ввиду того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я вынужден от нее отказаться. Прошу не счесть обидным мой добровольный отказ».

Он просил также взять в машину Ирочку Емельянову, дочь Ольги Всеволодовны Ивинской, которой нужно было в Москву. Я кинулся просить прощения за то, что никак не ожидал увидеть отца в таком состоянии, что еще вчера он был совсем другим. Но ни Миша, ни Леонтович не увидели в этой сцене ничего странного, и Михаил Александрович резко оборвал меня, сказав, что, напротив, он восхищен той высотой духа, которую встретил у Пастернака.

<…> Миша познакомил меня с А. Д. Сахаровым и Ю. Орловым в Козицком переулке у Наташи Солженицыной в один из первых дней после ареста Александра Исаевича. В квартиру буквально валом валил народ, чтобы выразить поддержку, узнать последние новости, принять участие, подписать письмо протеста. Миша взял меня за руку и отвел в комнату, где находился главный штаб и где сидела Наташа. Он сказал, что хочет, чтобы мы были знакомы, и представил меня им. Помню, что в это время они обсуждали работы по возможному приему сигналов внеземных цивилизаций.

<…> Эти годы мы регулярно встречались у Надежды Яковлевны Мандельштам. Созванивались с Мишей и шли вместе от метро. Сидели около ее постели. Миша рассказывал ей всякие новости. Она очень любила затевать с ним разговоры об английской литературе, об общих знакомых. Пили чай, заваривали в больших кружках. Она часто задавала свой коронный вопрос, просила назвать десять русских интеллигентов. Это было невозможно, с четвертого или пятого начинались евреи, и она радостно ловила нас на слове.

<…> Два лета подряд мы жили в Абрамцеве в снятой нам Мишей сторожке соседней дачи. Виделись почти ежедневно. Миша был грустный и усталый. Нас волновали известия о том, что делается в Нагорном Карабахе. Мы ходили к Левиным смотреть телевизор.

Сахаров прислал Мише просьбу, чтобы разные люди из академического поселка сочинили и прислали срочные телеграммы со своими предложениями, как можно разрешить конфликт. Но Горбачев на следующем же заседании решительным образом поддержал азербайджанскую сторону, угрожая и затыкая всякие попытки со стороны Армении, — и сразу стало понятно, что сахаровские усилия не будут иметь никакого результата.

Как теперь страшно вспоминать эти дни, — кажется, что всё могло пойти по-другому, послушайся тогда Горбачёв голоса разума.

Миша всегда с большим интересом относился к событиям, в отличие от меня, ни не вызывали у него постоянного ужаса, он верил, что всё можно разрешить и устроить, если не сейчас, то в будущем. Ему был очень дорог Сахаров и его намерения. И после его смерти он сохранял верность его сотрудникам и их попыткам разрешить неразрешимое.

<…> Он говорил, например: «Я был в тот день совсем плохой, но позвонил Фазиль, и пришлось идти к нему». Искандер в тот раз что-то писал и хотел прочесть, или, может быть, просто искал житейского совета и сочувствия, и Миша ехал к нему, чтобы ему его оказать. Гельфанд попросил Мишу ходить на его семинары, потому что, как он сказал, тот напоминал ему Мишу Цетлина. «Раз Гельфанд зовет — надо идти», — говорил он и шел.

Его всеобъемлющая распространенная любовь и постоянный интерес к жизни и разным людям, которых он, как никто, умел находить и очаровывать, требовали полной самоотдачи, что, вероятно, сокращало безграничные возможности его научной самореализации. Но бессмертие человека создается не только сделанными работами, написанными книгами и научными открытиями, а в первую очередь любовной памятью людей, жизнью и других.

* * *

Вячеслав В. Иванов:

Миша Левин был одним из тех людей поколением (или половиной поколения — как считать?) старше меня, с кем я дружил долго и кто наложил отпечаток на мое отношение к жизни. Мне в отрочестве и в юности хотелось ему подражать. <…>

…Как-то мы условились вечером встретиться с Мишей. Он позвонил мне к концу того дня с извинениями: встретиться не удастся. «Ромм про нас сделал фильм». Он хотел его посмотреть. Это были «Девять дней одного года» со Смоктуновским. Когда немного позже я посмотрел эту картину, я задумался над Мишиным оборотом «про нас». Строго говоря, не про него. Он не работал в Дубне, его научная биография была сложнее, труднее и богаче. Но он (в гораздо большей степени, чем я) был заражен духом товарищества. Он принадлежал сразу нескольким сообществам. Физиков он рассматривал как свою кампанию. И многих молодых писателей, с которыми сблизился (мы оба были на многолюдных проводах Войновича в мастерской у Мессерера, в одном из немецких сборников Окуджавы напечатана фотография, где всё наше тогдашнее сообщество, мы с Мишей там рядом). <…>

Из поэтических чтений молодых поэтов, где мы присутствовали вместе с Мишей, самой памятной была внезапно устроенная Наташей Горбаневской встреча с приехавшим в 1968 году из Ленинграда Иосифом Бродским в Фундаментальной библиотеке Академии наук на ул. Фрунзе. Мы вышли по окончании вместе с Мишей, он довел меня до троллейбуса, не хотелось расставаться. Настоящая поэзия действовала на нас обоих. <…>

Не мне, не нам судить, удались ли жизни наших близких. Мишин случай — особый. Внешне всё неблагополучно. Научная карьера негромкая. Замечательные эпиграммы при жизни известны немногим. Но без Миши нельзя представить всей жизни того круга, которому он принадлежал и для которого столько сделал. И дело даже не в отдельных чрезвычайно смелых поступках. Он задавал тон. На него равнялись. Будущее его оценит.

Ученый, человек, друг

Борис Болотовский, профессор, доктор физ.-мат. наук, гл. науч. сотр. ФИАН (Москва):

…О своем пребывании в тюрьме М. Л. Левин не любил рассказывать. Однако несколько очень ярких историй я от него слышал. Он был великолепным рассказчиком, и есть еще надежда, что хотя бы часть из того, что он рассказывал, кто-то записал. Из его немногих упоминаний о лагерной жизни я понял, что неизбежные горькие переживания, которые любой человек испытывает в тюрьме и лагере, для него умерялись интересом исследователя. Однако возможно, что с годами горькие воспоминания слабели (Миша был по натуре своей оптимистом) и даже приобретали в его рассказах оптимистическую окраску.

После освобождения М. Л. Левин не имел права работать в Москве. По рекомендации М. А. Леонтовича А. А. Андронов пригласил Левина на работу преподавателем в Горьковский университет на вновь создаваемый радиофизический факультет. Для того чтобы Левин, бывший зэк, мог жить и работать в Горьком, требовалось особое разрешение.

А. А. Андронову, ученику Л. И. Мандельштама и основателю горьковской физической школы, удалось добиться такого разрешения. Работал М. Л. Левин в Горьком вполне успешно, воспитал немало хороших физиков и приобрел много друзей.

В 1948 году была арестована мать М. Л. Левина, Ревекка Сауловна, работавшая заместителем директора Института мировой экономики. Миша потерял работу. Полтора года он не мог нигде устроиться, затем ему удалось найти место преподавателя в педагогическом институте в Тюмени.

В 1956 году, уже после окончательной реабилитации, М. Л. Левин вернулся в Москву, где жил и работал до последних дней своей жизни.

Он был хорошим физиком. Но и здесь его удивительные человеческие качества существенно определили особенности его научной работы. Он был начисто лишен авторского самолюбия, его не волновали приоритетные споры, и он никогда не отстаивал своего первенства. Он бывал полностью удовлетворен, если находил решение сложной физической проблемы, и для него на первом месте было то, что он нашел решение, разобрался и понял, а признание со стороны ему было более или менее безразлично. Еще более он бывал удовлетворен, когда своими советами открывал глаза физикам, приходившим к нему со своими затруднениями.

Он прекрасно знал научную классику — работы Фарадея, Рэлея, Максвелла, Гамильтона, Кирхгофа, Гельмгольца. Из современных исследователей мало кто знает классику (почти никто ее не знает), и нередко бывает так, что это незнание заставляет повторять (иногда на более низком уровне) то, что уже давно сделано, изобретать давно уже изобретенный велосипед.

Знания М. Л. Левина избавляли его и многих других от этой лишней работы. Кстати сказать, под его редакцией был издан впервые в полном переводе на русский язык знаменитый «Трактат об электричестве и магнетизме» Максвелла. Бригада переводчиков состояла из четырех человек, М. Л. Левин был «верховным редактором». Как член бригады переводчиков, могу сказать, что авторитет Миши как редактора был непререкаем.

М. Л. Левин был великим знатоком русской поэзии и вообще русской словесности. Он был носителем русской культуры. Он помнил наизусть огромное количество стихотворений, мог часами читать их вслух и комментировать каждое слово. Он без подготовки мог прочитать лекцию о сравнительно мало известном поэте, причем говорил не только о его творчестве, но и о его времени, приводил множество других подробностей.

Русскую историю он знал столь же хорошо. Мне казалось иногда, что он знал намного больше, чем некоторые из тех, для кого литература и история являются специальностью.

Михаил Львович был веселым человеком, часто шутил, и это привлекало к нему людей. Шутки его были не обидные, они были скорее ласковые, как и он сам. Он вообще никогда не злословил, даже по адресу тех людей, чьи действия осуждал.

Во множестве писал он стихотворные надписи, эпиграммы, посвящения, отклики на самые разные события. Он читал свои стихи вслух, дарил листочки со стихами друзьям, дарил книги со стихотворными дарственными надписями. Если собрать воедино и опубликовать только эту часть им написанного, то получилась бы умная, добрая, веселая и интересная книга. (Об этом, кстати, говорила на похоронах Елена Георгиевна Боннэр).

Он очень любил книги. Собственно, он любил книгу вообще, любил то, что мы называем книгой, — произведение печати, стопку листов бумаги с отпечатанным текстом, заключенных в корочку переплета. Когда, бывало, в дружеской компании в руки к нему попадала незнакомая книга, он сначала любовно поглаживал переплет, не раскрывая книги и продолжая принимать участие в общем разговоре.

Но через несколько минут он не выдерживал — обязательно раскрывал книгу и погружался в нее, выпадая из общего разговора. Он был очень близорук и, когда читал, придвигал лицо почти вплотную к тексту. Было такое впечатление, что он не вчитывается, а внюхивается в текст. Время от времени он отвлекался от чтения и, глядя на собеседника, говорил: «Извини, я отвлекся. Тебе это не обидно?» Никто на него не обижался, да и кто мог на него обидеться? Бывало, что он открывал книгу не на первой странице и начинал ее читать откуда-то с середины. Так, в несколько приемов, он прочитывал книгу с начала до конца, а потом всегда выяснялось, что он знал в ней каждое слово.

Он написал прекрасные воспоминания о Б. Л. Пастернаке, М. А. Леонтовиче,

А. Д. Сахарове. Часть его воспоминаний об Андрее Сахарове, озаглавленная «Прогулки с Пушкиным», опубликована в журналах «Звезда» и «Синтаксис».

Друзья М. Л. Левина попадали нередко в немилость всемогущей власти, их шельмовали в печати, арестовывали, судили, высылали, давали сроки. М. Л. Левин не только не сторонился тех, за кем велась слежка, кому угрожал арест, но старался, чем мог, облегчить положение людей, попавших в беду. Когда А. Д. Сахаров был выслан в Горький и там изолирован, М. Л. Левин, вопреки всем запретам, четыре раза навестил своего товарища. День и место встречи друзья устанавливали заранее. Оба они хорошо знали город. Их выслеживали, М. Л. Левина задерживали, проверяли документы, запугивали, но это его не останавливало.

У М. Л. Левина была прекрасная, дружная семья, любящая, понимающая и заботливая жена Наталья Михайловна, трое детей, теперь уже взрослых, — два сына и дочь. Удивительная атмосфера оптимизма, доброты и согласия захватывала всех, приходивших в этот гостеприимный дом, и делала памятным каждое посещение.

Память о светлом человеке Михаиле Львовиче Левине будет придавать нам силы в этой трудной жизни.

- Впервые опубликовано в газете «Русская мысль» (28 августа 1992 года).

Об опасности мифотворчества

Из выступления М. Л. Левина на Сахаровских чтениях в Горьком 27 января 1990 года [2]:

Мое выступление в самом начале чтений оправдано лишь тем, что я единственный среди сидящих в зале, кто знал Андрея Дмитриевича с самой юности. Общих, подобающих для научных чтений выступлений сегодня, как я понял из слов председательствующего, не предполагается, а будут выступления, похожие на воспоминания. Вот я хотел бы начать с молодых лет Сахарова.

И еще. За все семь лет пребывания Андрея Дмитриевича в Горьком среди присутствующих я — единственный физик, который был у него не по казенной надобности, не в командировке, не по поручению института, а сам по себе.

Я выступаю еще и потому, что это просьба вдовы Андрея Дмитриевича, Елены Георгиевны, — рассказать о горьковских годах их жизни. Как она сказала, «в поучение». Не знаю, какое здесь выйдет поучение, но, может быть, и правда, какая-то польза получится.

Великие люди не так часто рождаются не свет. Пример, который может быть извлечен из событий десятилетней давности, вряд ли понадобится ныне живущим. Когда умер Маяковский, случились какие-то накладки на похоронах, и милиционер успокоил писателей: не волнуйтесь, в следующий раз будет все в порядке. Он не знал, что великие поэты рождаются и умирают не так часто.

Сразу хочу предупредить: есть опасность некоего мифотворчества, оно уже началось при жизни Андрея Дмитриевича, продолжается после его смерти, и мне бы не хотелось принимать в этом участие. Хотя, сами понимаете, создать миф о юном гении, который сразу был понят как гений всеми окружающими, очень легко. Можно удариться в другую крайность, что он был «дуб двоечный», а потом вдруг стал замечательным ученым.

Андрей Дмитриевич не был ни «дубом», ни самым блестящим студентом на нашем курсе. Правда, необычайную силу его и преподаватели, и студенты поняли очень скоро.

А вот его самого, пожалуй, не понимали. Просто не понимали, потому что способ рассуждений, его логические ступени, всегда были гораздо крупнее, чем ступени обычных людей. И только позднее, когда я взрослым человеком читал о замечательных математиках Галуа и Рамануджане, которых не понимали современники, я как-то соразмерил их немножко с Андреем Дмитриевичем. …Многое, что для окружающих нуждалось в ступеньках, для Сахарова было очевидно. <…>

Я бы не хотел возникновения еще одного малого мифа: я не был близким другом Андрея Дмитриевича. У меня такое ощущение, что в молодые годы и в средние годы у него близких друзей и не было. Были товарищи по работе, в последние годы были товарищи по борьбе. А вот по-настоящему близкого друга я знаю только одного — это его жена.

Я был для него старым университетским товарищем. Это жесткое определение принадлежит ему самому, и оно было сказано уполномоченному Госбезопасности, с которым мы столкнулись во время нашей первой встречи на улицах Горького.

Старый университетский товарищ — это на самом деле немало. Старые университетские товарищи, особенно если они потом не работали вместе, не толпились в каком-то деловом вареве или академических кулуарных или не кулуарных отношениях, остаются любимыми товарищами: ведь каждый любит свою молодость, каждый любит свою юность, и университетские друзья несут печать этой любви.

Не хочу сравнивать нас с лицеистами прошлого века, но что-то похожее есть. Думаю, именно это объясняет ту радость, которую мне посчастливилось ему доставить. Сам я был очень счастлив. Потому что здесь, в Горьком, четырежды мы с ним пересеклись, и с этим связано какое-то олицетворение возвращенной молодости.

Вернусь к тому, с чего начал. Андрей действительно был трудно понимаем, и это у него оставалось очень долго. Мог ли он научиться излагать свои мысли так, чтобы они были понятны окружающим? Видимо, да. Но это к нему не пришло. Результаты, окончательные выводы у него всегда были правильными, задачи он решал правильно, ответы на физические вопросы давал правильные. А понять его было трудно. Так все три университетских года. А когда я с ним встретился после довольно большого перерыва (мы с ним учились три года до войны, а потом встретились по-настоящему после XX съезда), я вдруг заметил, что он очень ясно излагает свои мысли. Он мне объяснил: да, научился, потому что пришлось иметь дело с большими начальниками с генеральскими погонами и вообще надо было говорить так, чтобы они делали то, что нужно. Пришлось научиться говорить на языке, понятном окружающим.

И сейчас в газетах иногда пишут, что он был косноязычным. Это неверно, это не косноязычие. Это поиск самых ясных слов: самому-то ему ведь ясно всё сразу, заранее.

Когда я познакомился с его первой женой, Клавдией Алексеевной, она мне сказала, шутя или не шутя, с какой-то гордостью, что вот они встретились в конце войны и что она, может быть, единственная женщина в Советском Союзе, которая получила объяснение и предложение руки и сердца в письменном виде. Он написал. Не от застенчивости, а потому что боялся, что скажет непонятно, девушка не поймет, о чем идет речь.

Теперь о Горьком.

Для меня это по-настоящему больная, какая-то незаживающая рана. Когда 10 лет назад стало известно, что он оказался в Горьком, все, конечно, были огорчены и возмущены. Но для меня было некоторое облегчение от той мысли, что он оказался именно в Горьком, потому что я очень люблю этот город. Я провел в нем шесть лет своей жизни и поначалу тоже в непростых условиях.

Я приехал в Горький с правом преподавания в университете и с правом проживания на Бору, время было лихое и крутое, и, однако, в Горьком мне было очень хорошо. Было чувство воли после Бутырок и шараги. Появились друзья и ученики. И, не считая внешних огорчений, от жизни в Горьком остались самые светлые впечатления. И я думал: раз в Горьком столько замечательных физиков, столько настоящих людей, Сахарову будет хорошо.

Не знаю, как это случилось, и не мне вам пытаться это объяснять, но в день высылки Сахарова, 22 января 1980 года, по удивительному совпадению в вечерней газете, в «Горьковском рабочем», появилась заметка, посвященная какому-то полукруглому юбилею Короленко — 95 лет начала нижегородской ссылки. Я не думаю, что это было нарочно, иначе редактору не сносить бы головы. Но такое удивительное совпадение… Нормальная заметка: просто о том, как в 1885 году после долгой Якутской ссылки Короленко был переведен в ссылку сюда и как было все хорошо в Нижнем Новгороде.

Короленко оказался в Нижнем Новгороде, и сразу вокруг него стала группироваться передовая тамошняя интеллигенция. В Нижнем Новгороде не было ни университета, ни политехнического, ни академических институтов. Были гимназия, духовная семинария. Были чиновники прогрессивные, были врачи, адвокаты, и сразу вокруг Короленко образовалось такое интеллектуальное ядро. М. Горький именно в Нижнем Новгороде получил благословение от Короленко. Его слова приведены в заметке: можно, мол, говорить об эпохе Короленко в Нижнем.

Но Сахаровской эпохи в Горьком не было. Были горьковские годы в жизни Сахарова. И только. Я тогда подсознательно надеялся, что через сто лет произойдет что-то аналогичное… Горьковская интеллигенция, ну и, прежде всего, физики… Ведь редкая, уникальная возможность — иметь в своей среде такого замечательного физика. И теоретика, и несравненного специалиста по прикладной физике. Я пребывал в такой надежде некоторое время, пока не выяснилось, что она бесплодна.

Это одни из самых горьких моих воспоминаний и переживаний. Потому что, понимаете, когда какое-то столичное академическое быдло, которое думает только о деньгах и поездках за границу, о власти и директорском кресле, подписывает все эти гнусные бумаги и письма (против А. Д. Сахарова. — Ред. ТрВ), это всё очень противно, но меня лично по-настоящему не задевает.

Забегу немного вперед. Во время первой сахаровской голодовки наблюдалось очень большое волнение в коридорах президиума Академии наук. Разные бродили там люди. Но доминирующий тон среди тех, кто там роился, был такой: если Андрей Дмитриевич помрет, то нам за границей никто не подаст руки, и нам там делать нечего. Вот это их волновало!

А здесь ведь всё не так. Здесь-то настоящие люди, которых я люблю и уважаю. Может быть, сегодня будут выступать и горьковские физики, они откроют свой секрет во имя гласности, свободы и плюрализма. Что же, в конце концов, их заставило принять условия, установленные начальством? Мне непонятно. Я понимаю, что с коллективом жить — по-волчьи выть, что нужно делать свое дело и, так сказать, жалует царь, а не жалует псарь… и приходится христарадничать. Но, может быть, стоило попробовать. Тем более я не уверен, что были какие-то запреты, распоряжения на бумаге. Похоже, рассчитывали на понятливость?..

У меня появилась большая надежда как раз в середине горьковского периода жизни Андрея Дмитриевича, когда на весь свет было объявлено президентом Академии наук о том, как гуманно поступило наше правительство, отправив Андрея Дмитриевича в Горький, где замечательные условия для работы, где очень много академических институтов и тамошние ученые академического ранга отнюдь не стремятся покинуть Горький.

Это было интервью журналу «Ньюс уик», то самое знаменитое интервью, в котором президент заявил, что у Андрея Дмитриевича серьезный психический сдвиг. Оно на совести Александрова. Утверждение президента Академии наук о райских условиях в Горьком неоднократно повторялось профессионально выездными учеными, когда их за границей спрашивали, что у вас там с Сахаровым.

На этом фоне, конечно, следовало попробовать: давайте приглашать Андрея Дмитриевича на свои конференции. Давайте приглашать его на совещания, пусть он принимает участие, давайте ходить к нему советоваться по науке. Надо было не улавливать с полуслова волю начальства, а с мудрой швейковской тупостью повторять и повторять опубликованное в печати утверждение президента.

Ничего такого, к сожалению, не произошло. Это меня мучает до сих пор. А тогда мне было просто тяжело — и за Сахарова, и потому что я в Москве имел репутацию горькофила. Все знали, что я работал в Горьком, знали, как я люблю этот город, и с меня спрашивали, что же у тебя там делается? А я на этот вопрос ответить не мог.

Я сегодня был на открытии памятной доски и внимательно слушал все выступления. Боюсь, создалась в каком-то смысле неправильная картина, оправдывающая непонятное поведение горьковчан. Андрей Дмитриевич, мол, был здесь в такой глухой осаде, что никак нам было к нему не прорваться. Что мы могли сделать? Хоть захватывай в горьковском гарнизоне танк и при на нем в Щербинки.

На самом деле, мне кажется, такая глухая облава шла на московских диссидентов. Вот их, действительно, старались не допускать и не допускали к Андрею Дмитриевичу, им трудно было прорваться.

Когда они отправлялись к Андрею Дмитриевичу в Горький, об их намерениях знали в Москве. Трудно удержаться и не сказать хотя бы двум самым близким друзьям: а вот я поеду к Андрею Дмитриевичу. Даже я знал, хотя и не являюсь профессиональным диссидентом, о том, что такой-то едет и такой-то едет… А я первые три раза был по предварительному уговору, но заранее об этом никому не говорил.

Первый раз, правда, совершил ошибку. Не сообразил, что могу подвести моих хозяев. Я встретился с Андреем Дмитриевичем в конце конференции. Это произошло через два месяца после его высылки сюда. И потом устроителям конференции, по их словам, был «втык» и предупреждение, что если это еще раз повторится, не то москвичей не будут пускать, не то конференции вообще прикроют. После этого я никогда не приезжал сюда, чтобы повидать Андрея Дмитриевича, за казенный счет, а приезжал на свои во время отпуска и никого не подводил, и перед Горьким моя совесть чиста.

Так вот, максимум, что грозило большинству тех, кто посещал Андрея Дмитриевича или пытался посетить, по-моему, была отправка в Москву. И даже иногда бесплатно. Вряд ли такая мера пресечения могла угрожать жителям Горького.

Со мной было проще. Убедившись, что я не представитель, не эмиссар той или иной группы, а действительно старый университетский товарищ Андрея Дмитриевича, меня никуда не отправили, и я уехал сам. А потом ни на улицах, ни в Зелёном Городе мне с ним никто общаться не мешал. Правда, фото- и кинопленку расходовали, не жалея. Мне кажется, и этот поздний урок имела в виду Елена Георгиевна, когда просила меня выступить в Горьком.

Я расскажу напоследок про удивительное пересечение двух разнесенных во времени и пространстве событий, о котором я не успел спросить Сахарова.

Последний раз я разговаривал с Андреем Дмитриевичем 8 декабря, за шесть дней до его смерти. Грустный был день. Похороны замечательной женщины, адвоката Софьи Васильевны Каллистратовой, которая участвовала в процессах 60-х годов, и одновременно это была третья годовщина смерти Анатолия Марченко. Гражданская панихида проходила в коллегии адвокатов на Пушкинской, а отпевали ее в Обыденском переулке, около метро Кропоткинская. Мы вместе ехали туда на машине и проезжали через район нашей общей юности.

В те давние времена нас дополнительно сближало то, что мы жили в одном районе и иногда после факультативных курсов или семинаров вместе шли по Моховой до Никитских Ворот, разговаривая на разные темы. И тут, в машине, возникли студенческие воспоминания об этих местах, о том, что было в наше время. Речь, в частности, зашла о 110-й школе. И тут Андрей сказал, что начинается мифотворчество. Он в 110-й московской школе учился не очень долго и толком мало кого знал и помнил. Но уже какие-то старые ученики этой школы рассказывали, какой гениальный ученик был Андрей Сахаров, и как все преподаватели на него молились, и как все девочки им восхищались, и как все мальчики ему завидовали.

Так что он меня вроде предупредил, чтобы я не занимался мифотворчеством, и я, по-моему, от этого удержался.

До войны нас в университете очень серьезно учили астрономии. Сейчас ее на физфаке совсем не преподают, а у нас читали курс, велись семинарские занятия, и мы отрабатывали практику в институте Штернберга, и вел ее у нас замечательный наблюдатель (потом он уехал в Пулково), Митрофан Степанович Зверев. А работа на телескопе зависит от погоды.

Сидели мы в обсерватории довольно долго, ждали, когда небо станет ясным, и как-то одна из наших девочек пожаловалась, что никак не может запомнить порядок спектральных классов Дрэпера по температуре. Они идут в таком порядке — О, В, A, F, G, К, М, N. Запомнить трудно, а экзаменаторы требуют. Зверев сказал, что есть ключевые фразы, мнемонические слова, тогда этим очень увлекались. У нас даже по истории партии были ключевые слова. Вот у англичан есть очень хорошая фраза для того, чтобы запомнить эти спектральные классы: О Ве A Fine Girl Kiss Me Now. A когда Зверев учился в университете в начале двадцатых годов, у них была еще лучше фраза, правда, не очень осмысленная, но зато в ней одно слово содержит подряд три нужные буквы: О Боже, АФГанистан! Куда Мы Несемся?

И вот вечером 8 декабря, возвращаясь домой, я вдруг вспомнил эту ключевую фразу, получившую сорок лет спустя безнадежно ясный смысл, тесно связанный с высылкой Андрея Дмитриевича в Горький…

Благодарим за помощь в подготовке материала академика РАН Александра Литвака

- По материалам книги «Михаил Львович Левин. Жизнь, воспоминания, творчество» (Н. Новгород: ИПФ РАН, 1998).

- Цит. по: см. [1].

- Цит. по: см. [1]. В самом сборнике дается такая ссылка: «Текст печатается по книге „Андрей Дмитриевич. Воспоминания о Сахарове“ (M.: ТЕРРА, „Книжное обозрение“, 1991)».