Я хочу выделить три тенденции современной науки и коротко обсудить их в контексте темы нашего круглого стола. Широко известно, что прорывные открытия происходят на стыках наук, и поэтому важно заниматься «междисциплинарными исследованиями». Однако это даже не прошлая, а позапрошлая война. За последнюю пару десятилетий мы наблюдаем всё усложняющуюся и ускоряющуюся конвергенцию наук, т. е. их взаимопроникновение до такой степени, что границы между науками фактически исчезают…

Метка: исследования

Психология: отношение участника к исследованию и исследователю

В последнее время всё более активно обсуждается проблема социологических опросов, в том числе в публикациях ТрВ-Наука. Люди отказываются участвовать: бросают трубку или же подчеркнуто вежливо сообщают, что очень заняты, — в данном случае не важно. Другие, вроде бы согласившись, скрывают свое мнение и дают ответы, которые считают социально желательными. Третьи искажают свое истинное мнение в ответах не путем подбора социально желательных формулировок, а, наоборот, путем подчеркнутого, демонстративного усиления этого мнения — в надежде быть услышанными именно за счет такой демонстрации, повышая тем самым, как им кажется, вероятность повлиять на важную для них ситуацию. И так далее. Это одно из наиболее…

Оскорбленный язычник

Почему государственные деньги идут на поддержку поклонения мощам Николая Чудотворца, а не ученым, которые без всяких выдуманных чудес могли бы помочь людям? Почему толпа просит помощь в болезни у мощей и не спрашивает с власти за состояние науки, медицины и образования?

О методах выявления фальсификаций с помощью видеозаписей

ТрВ-Наука продолжает тему статистики выборов и наблюдения за ними. Координатор Ассоциации наблюдателей Татарстана (http://tatobservers.ru) Азат Габдульвалеев из Казани рассказывает, как анализ видеозаписей помогает следить за точностью подсчетов голосов и выявлять фальсификации.

Загадки граффити: в поисках решения

18 апреля 2017 года в Московском центре непрерывного математического образования прошла лекция доктора филологических наук, члена-корреспондента РАН Алексея Гиппиуса и кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Саввы Михеева «Из эпиграфики Софии Киевской и Софии Новгородской: новые находки и интерпретации». Напомним, что эпиграфика — это прикладная филологическая и историческая дисциплина, изучающая надписи на твердых материалах. А самыми яркими памятниками эпиграфики являются надписи на стенах различных зданий (их еще называют граффи́ти). Они многочисленны и информативны. Наибольший интерес для исследователей в этом отношении представляют два значительных для Древней Руси собора: София Новгородская и София Киевская…

Технологии будущего

Громко стартанув в 2009 году, программа нанотехнологического развития страны тихо почила в бозе. СМИ больше не пестрят заметками о победах Роснано и выпускаемой ими нанопродукции. Между тем ниву нанотехнологий продолжают терпеливо вспахивать в академических институтах обычные ученые за малые деньги. Только в Институте теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН, что в подмосковном Пущино, с которым мне приходится тесно сотрудничать, есть несколько нанотехнологических проектов для биологии и медицины.

Успеть за 12 секунд

Есть мнение, что первоапрельские шутки неэффективны: люди сразу догадаются, что их разыгрывают. Шутить следует в другие дни. Статья, о которой пойдет речь, была опубликована 25 апреля 2017 года на сайте журнала Королевского химического общества Soft Matter. Ее авторы абсолютно серьезно сконцентрировались на физической стороне дефекации. Об актуальности исследования нечего и говорить, ведь с результатами этого процесса мы сталкиваемся постоянно. Сельскохозяйственные животные производят горы навоза, который необходимо утилизировать…

Глобальные войны между вирусами и бактериями

О том, насколько сильно влияет на Сколковский институт науки и технологий негативный контекст, связанный со скандалами вокруг Сколково, почему стоит учиться именно в Сколтехе, о битвах с непознанным и c Академией наук мы поговорили с Константином Севериновым, профессором Ратгерского университета (США), Сколтеха, руководителем лабораторий в СПбГУ, Институте биологии гена РАН и др. Беседовала Наталия Демина.

Стандарт оценки нестандартности, или Как массово протестировать креативность

В январской статье «На той стороне Луны, или Как живется школьной олимпиаде по литературе» учитель, председатель Гильдии словесников Сергей Волков написал о встрече с учителями, преподавателями вузов, членами жюри и представителями Министерства образования и науки одного из регионов России: «Мы были поражены безапелляционностью некоторых преподавателей, допущенных к проверке детских работ: они уверены в существовании набора неких единственно возможных филологических истин, за уклонение от которых работы школьников беспощадно „режутся“. Их не интересует живой поиск смысла — они служат мертвой букве догмы». Сходная проблема обнаруживается при массовом тестировании творческого мышления (креативности)…

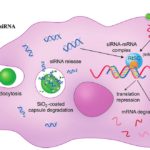

Наноконтейнеры в борьбе с гриппом

По данным Всемирной организации здравоохранения, от гриппа ежегодно умирает от 250 до 500 тыс. человек. Из-за того что этот вирус быстро мутирует и становится устойчивым к лекарствам, разработать эффективную вакцину против него очень сложно. В России эту проблему пытаются решить ученые из НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Они создали против свиного гриппа (H1N1) специальную антивирусную РНК . Она присоединяется к определенному участку вируса и не позволяет ему размножаться и дальше заражать организм. Но как доставить это лекарство в организм? Чтобы молекула могла попасть в нужную клетку и при этом сохранить свои свойства, ее нужно упаковать в особую капсулу. Специально для антивирусной…

Равнодушный глаз Сатурна

Близится к завершению одна из трех величайших космических миссий к планетам-гигантам — многолетняя работа аппарата «Кассини» (NASA + Европейское космическое агентство). Напомню, что эта межпланетная станция была запущена в октябре 1997 года и названа в честь итало-французского астронома Джованни Кассини (1625–1712), помимо прочего открывшего четыре спутника Сатурна и щель между его кольцами. «Большой финал» 20-летней героической миссии начался 26 апреля и завершится 15 сентября 2017 года, когда «Кассини» совершит финальное погружение в атмосферу Сатурна и будет собирать и передавать данные до самого конца. На сайте https://saturn.jpl.nasa.gov/ транслируется финальный отсчет миссии.

Комары против лихорадки

Сотни миллионов людей во всем мире треплет лихорадка, и справиться с ней пока не удается. От вирусов денге, Зика и чикунгунья лекарств нет. Специалисты пытались бороться с переносчиками инфекции — комарами желтолихорадочными Aedes aegypti, осушая водоемы, где живут их личинки, но тоже безрезультатно. Комары продолжают докучать, а список передаваемых ими заболеваний непрерывно пополняется. Может быть, проблему удастся решить, если использовать этих кровососов против них самих? В настоящее время специалисты активно разрабатывают эту идею в двух направлениях…

Лингвист Сергей Лёзов: «Мы отвечаем за арамейский язык перед небытием»

Публикуем продолжение беседы с лингвистом, переводчиком и правозащитником Сергеем Лёзовым. Начало в «Троицком варианте – наука» от 29 марта.

«Ошибок навалом, но разве можно о них говорить открыто?»

Опросы общественного мнения не ругает только ленивый. Провалы в электоральных прогнозах, ошибки в оценке протестных настроений и социального напряжения, заниженные доходы и завышенная лояльность к текущим политическим решениям — это лишь небольшой перечень из года в год повторяющихся претензий к опросной индустрии. В ответ социологи клянутся в высоком качестве своих данных, пеняют на коллег по цеху, обязуются исправить мелкие недочеты, развить и модернизировать наличную технологию. — Неужели недочеты мелкие, а ошибки лишь у других? — спрашиваю руководителя одной из опросных компаний. — Куда там! Ошибок навалом, но разве можно о них говорить открыто?..

Фонарики далекой Гондваны

Новый Свет подарил нам множество ценных растений семейства пасленовых (Solanaceae), в том числе картофель, баклажаны, томаты, табак, овощной перец и физалис. К сожалению, эволюционная история этого обширного семейства окутана туманом. Большинство пасленовых — травянистые растения с нежными цветками и плодами, которые крайне редко превращаются в окаменелости. До наших дней дошло лишь несколько ископаемых семян пасленовых, имеющих возраст около 50 млн лет, большинство находок существенно моложе. На основании имеющихся данных специалисты полагали, что пасленовые возникли в Южной Америке 35–51 млн лет назад, в тот период, когда она отделялась от Гондваны.

Что делает неживое живым (и наоборот)

О новых планах Лаборатории Понселе (http://new.poncelet.ru/), ее ребрендинге, расширении деятельности, а также о популяризации науки мы поговорили с ее директором, докт. физ.-мат. наук, Directeur de Recherche au CNRS Universite Paris-Sud (Орсэ, Франция), вед. науч. сотр. сектора математической физики ФИАН РАН Сергеем Нечаевым. Беседовала Наталия Демина.

Статистика Всероссийской контрольной по астрономии

8 октября 2016 года состоялась первая Всероссийская контрольная по астрономии, в которой участвовали планетарии и различные образовательные учреждения (школы, университеты) 25 городов России, от Брянска до Владивостока. Общее число участников составило 6623 человека, больше всего — в Новосибирске (3910), Казани (777), Нижнем Новгороде (486) и Ярославле (377), где организаторами стали местные планетарии. В качестве главного организатора этого мероприятия выступил Московский планетарий, который ставил задачей этой акции получение объективной информации об уровне астрономической грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры; участники могли получить независимую оценку своих знаний в области астрономии.

Дачи — кошки — птицы

Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима — ботанический и зоологический государственный природный заказник регионального значения, фактически единственный в ближнем Подмосковье. Он создан на террасах древней долины Москвы-реки и водораздельном плато с выровненным рельефом, которое в юго-восточной части прорезается оврагом. С 1999 года на Звенигородской биологической станции изучают птиц и проводят мониторинг орнитофауны методом отлова и кольцевания. Он подразумевает исследование видового разнообразия и численности птиц на изучаемой территории и долговременное отслеживание их изменений. Метод хорошо контролирует состояние и численность прежде всего мелких воробьиных птиц размером от королька до дрозда, а также представителей отряда дятлообразных.

Дело в шляпе: первоапрельская конференция

Конференции по гуманитарным наукам всё чаще требуют строгости, выверенности движений, отказа от всего, что не относится к делу. 1 апреля в РГГУ решили провести совсем другую конференцию, «Дело в шляпе». По правилам игры нужно было заседать в шляпах, говорить о шляпах, исследовать шляпы. Семиотика шляпы дополнялась исследованиями праздничных сценариев, социальных ритуалов и истории эмоций. В конференции приняли участие представители РГГУ, РАНХиГС, МГУ, ИМЛИ РАН, МосГУ, ПСТГУ и других учебных заведений.

Роковая пицца

Случалось ли вам объедаться каким-нибудь определенным блюдом? Вы всегда его хотите, готовы потратить кучу времени и сил, чтобы этот продукт достать, а его потребление захватывает вас настолько, что от этого страдает ваша профессиональная и общественная деятельность? Вы знаете, что этот продукт вреден, но всё равно его едите, и вам нужно съедать всё больше, чтобы добиться желаемого эффекта? Появляются ли у вас симптомы отмены при невозможности вкушать любимое лакомство? Если вы ответили утвердительно хотя бы на три вопроса, у вас пищевая зависимость. Она имеет много общего с другими зависимостями, в том числе утрату контроля над потреблением, невозможность остановиться, несмотря на желание…

Размышления о проблемах высшего образования на примере МФТИ

Год назад в МФТИ начались бурные административные преобразования, появились новые структуры — школы, которые объединили некоторые факультеты. Вместе с тем происходили порой не всегда продуманные преобразования и изменения учебных курсов. Неожиданно в результате этой деятельности пострадал классический курс теоретической механики, замененный на двух факультетах некоторым новым курсом.

О судьбе Главной астрономической (Пулковской) обсерватории РАН

Оставим вопрос "кто виноват" и сосредоточимся на "что делать". Расширения города не остановить, и в будущем обсерватория, возможно, превратится в учебную и музей. Но СНАЧАЛА надо построить эквивалентную обсерваторию в подходящем месте. Учитывая состояние российской экономики, на это потребуется лет тридцать.

Вода как топливо будущего

Известно, что основным препятствием на пути к всемерному внедрению возобновляемых источников энергии (прежде всего энергии солнца) оказываются проблемы накопления этой самой энергии и ее транспортировки. Аккумуляторы недешевы и громоздки, да и при преобразованиях световой энергии в электричество, а затем в механическую энергию неизбежны существенные потери. И как при этом не вспомнить о процессах фотосинтеза, присущих листьям обычных растений, что позволяют запасать солнечную энергию в виде химических соединений?

Депрессия: мифы и реальность

По официальной статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, в мире 350 млн человек нуждаются в медицинской помощи в связи с депрессией. И количество людей, которым ставят такой диагноз, постоянно растет… Новосибирские ученые получили грант Российского научного фонда на исследование склонности к депрессии и особенностей организации осцилляторных сетей мозга. У этого комплексного проекта, в котором участвуют и генетики, и физиологи, и психологи, уже появились первые результаты. Рассказать о них мы попросили вед. науч. сотр. лаборатории дифференциальной психофизиологии Института физиологии и фундаментальной медицины, зав. лабораторией биологических маркеров социального поведения человека при гуманитарном факультете НГУ, ст. науч. сотр. Института цитологии и генетики СО РАН Александра…

«Проблема конфликта интересов разъедает академию изнутри»

Публикуем текст непроизнесенного выступления академика РАН А.Р. Хохлова на Общем собрании РАН 20 марта 2017 года.

Юрий Апресян: «Более сильной лингвистики, чем наша, нет ни в одной другой стране»

Юрий Дереникович Апресян — академик РАН, гл. науч. сотр. лаборатории компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН). В отличие от предыдущих выпусков «Математических прогулок», вопросы, по просьбе профессора Апресяна, были составлены и заданы в письменном виде. Вопросы подготовили Михаил Гельфанд и Ирина Левонтина.

«Что касается языка, то мы просто компьютеры»

В 2012 году, на свое 80-летие, российско-канадский лингвист Игорь Мельчук приезжал в Москву, где в рамках конференции «Языкознание sub specie русистики: взаимодействие языковых элементов», проходившей в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН, состоялось его чествование. Публикуем расшифровку короткой беседы Наталии Деминой с И. А Мельчуком.

Je suis kawaii

В первую очередь с благодарностью мне хочется признаться в том, что названием этой статьи я обязан Яне Бражниковой, моей собеседнице и коллеге по РГГУ, философу и переводчику книг Ролана Барта «Империя знаков» и «Как жить вместе», которая предложила мне выступить на «Алёшинских чтениях» в РГГУ с неожиданной для меня самого темой — «Философия каваии». Не будучи профессионально институализированным философом, но питая страсть к чтению отдельных философских текстов, я ощущал своего рода легкость: оказавшись на «чужой территории», среди докладов о Канте и Лейбнице, я подумал, что могу внести живую струю, к тому же затронув неожиданную тему…

Саранча и важность мелочей

Как и во всех эмпирических науках, у историков бывают свои неожиданные открытия. О том, что нового удалось узнать о легендарном энтомологе, создателе теории фаз саранчи Борисе Петровиче Уварове (1886-1970) двум историкам науки, канд. биол. наук Алексею Куприянову (НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге) и Анастасии Федотовой (Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ РАН), вы можете узнать из их статьи.

Деменция пасует перед образованием

Население Земли стареет, а с возрастом приходят болезни, в том числе сенильная деменция, или старческое слабоумие. Так называют ослабление памяти и когнитивных функций, развившееся в результате гибели нейронов головного мозга. Нарушения настолько сильны, что люди не могут жить самостоятельно. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, старческой деменцией страдают более 46 млн человек, и специалисты ожидают, что к 2050 году число больных увеличится почти втрое. Однако в некоторых развитых странах старческая деменция за последние четверть века, вопреки прогнозам, стала отступать.

Надежда… на экзопланетную жизнь

Совсем недавно мы комментировали открытие Проксимы b, планеты, ставшей своего рода вишенкой на экзопланетном торте. И вот 22 февраля 2017 года с помпой объявлено об открытии сразу трех планет в зоне обитаемости другого красного карлика — TRAPPIST-1. Эта система находится почти в десять раз дальше Проксимы Центавра, но есть по крайней мере два обстоятельства, делающие находку второй вишенкой на торте за последние несколько месяцев…

Методологический тоталитаризм массовых опросов

Семнадцатый год занимаюсь методологией опросов общественного мнения, изучаю правила организации выборки, оцениваю смещения, прислушиваюсь к особенностям вопрос-ответной коммуникации. И не перестаю удивляться очевидной, бросающейся в глаза несуразице, полнейшей нелепице, сопровождающей любой разговор об анкете. Имя ее — стандартизация, или требование дословного, без улыбок, оговорок, комментариев и слов благодарности воспроизведения заранее написанного текста…

Роман с камнем

Камнями удобно колоть орехи. Многие приматы именно для этого их и используют, некоторые еще разбивают камнями раковины моллюсков или панцири крабов. Вот и всё, пожалуй. Неудивительно поэтому, что внимание ученых привлекли чернополосные капуцины Sapajus libidinosus, обитающие в бразильском национальной парке Серра-да-Капивара, которые нашли камням куда более разнообразное применение. Обезьяны не только раскалывают ими пальмовые орехи и семена, но и выкапывают с их помощью коренья, расширяют отверстие в стволе дерева или щель в камнях, где предположительно скрывается добыча, причем используют в этом случае по очереди камень и палку. Они явно выбирают камни, а не хватают первый попавшийся.

Суперсимметрия: один шаг к познанию мира

В 2016 году профессор Университета штата Миннесота (США) Михаил Шифман и Аркадий Вайнштейн, а также их коллега Натан Зайберг (Nathan Seiberg) из Института передовых исследований Принстонского университета стали лауреатами одной из высших наград в физике — медали Дирака. О своих исследованиях Михаил Аркадьевич Шифман рассказал Наталии Деминой.

Уиллард Либби и его радиоуглеродный метод

В 1955 году в Женеве проходила Международная конференция по мирному использованию атомной энергии. Выступление одного из докладчиков началось необычно. Он вышел на трибуну с большим чемоданом, вынул из него старую плетеную обувь и объявил, что ее носил житель Северной Америки 9500 лет назад. Затем извлек из чемодана обломок деревянного весла и сказал, что оно изготовлено в Древнем Египте 3000 лет назад. Каким образом докладчик узнал об этом? Дело в том, что на трибуне стоял разработчик радиоуглеродного метода датировки археологических артефактов, будущий лауреат Нобелевской премии американский физикохимик Фрэнк Уиллард Либби.

Голгофа, перекочевавшая в Москву

«История Украины» — книгу с таким названием выпустил коллектив ученых из Москвы и Петербурга. В ней исследователи попытались представить новейший взгляд исторической науки на уже известные нам события. Оказывается, некоторые эпизоды даже древнейшей славянской истории выглядят не так, как мы помним из учебников. С чем это связано? Ольга Орлова расспрашивает об этом доктора исторических наук, одного из авторов этой книги Игоря Данилевского.

Гены сна и сновидений

Сон необходим всем животным. Спят и птички в саду, и рыбки в пруду, и мышка за печкой. Именно мыши стали героями эксперимента, проведенного специалистами Цукубского университета (Япония) при участии японских и американских исследователей из других научных центров. Работой руководили Хиромаса Фунато и Масаси Янагисава. Исследователей интересовали молекулярные и клеточные механизмы, регулирующие состояния сна и бодрствования. Потребности во сне у разных людей (и животных) разные: кому-то достаточно немногих часов, другие спят по полдня. И у этих различий должна быть генетическая основа.

За протеями в Южную Африку. Ботаническая экспедиция глазами неботаника. Часть 1

Как мы знаем из одного шедевра детской литературы, в Африку детям гулять категорически не рекомендуется… И взрослых там тоже есть, чем напугать. «Не страшно ли ехать в Южную Африку?» — задавали мне вопрос перед поездкой. Что отвечать на него, я не знаю: если мне и было страшно, то страшно интересно. Отматываю полгода назад. 2 сентября 2016 года. Утро бодрит; сегодня мы отправляемся из Йоханнесбурга в ботаническую экспедицию на юго-запад Южно-Африканской республики, в Западно-Капскую провинцию и ее главный город Кейптаун. Наша цель — собрать растения из семейства протейные (Proteáceae)…

Как зимующие птицы используют людей

Хорошо известно, что на Земле только полоса около экватора характеризуется отсутствием сезонных перемен в климате и погоде. Чем дальше от экватора, тем больше возрастают сезонные различия во внешних условиях жизни животных и растений. Кроме того, с увеличением географической широты уменьшается среднесуточная температура воздуха. Поэтому птицы, размножающиеся и растущие в северных широтах, испытывают дополнительные энергетические нагрузки, связанные с необходимостью поддерживать собственное существование, размножаться и расти при температурах ниже границы температурного оптимума.

Иностранные языки как тренировка для мозга

В течение пяти лет, к 2020 году, все российские школы должны перейти на новый стандарт обучения, в котором второй иностранный язык вводится с пятого класса как обязательный предмет. Теперь уже бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов объяснил это нововведение тем, что иностранные языки развивают память и повышают интеллект детей. Зав. лабораторией нейролингвистики Высшей школы экономики (Москва), канд. филол. наук Ольга Драгой рассказала Инне Воробей о когнитивных процессах, происходящих в мозге при изучении новых языков.

«Абсолютная власть развращает любого политика»

Первый памятник Иосифу Сталину был установлен в 1929 году к 50-летию вождя. С тех пор на территории СССР и в странах соцлагеря таких монументов появились сотни. Последние были установлены в 2016 году в Сургуте и Донецке. Кому на самом деле ставят памятники наши современники? Ответить на этот вопрос поможет первая научная биография Иосифа Сталина. С ее автором, докт. ист. наук Олегом Хлевнюком, беседовала ведущая программы «Гамбургский счет» на ОТР, канд. филол. наук Ольга Орлова.

Дорога на работу — путь к артриту

Ежедневный путь на работу и обратно порой сказывается на здоровье серьезнее, чем сама трудовая деятельность. И проблема эта не вчера возникла, с ней сталкивались уже древние египтяне. К такому заключению пришла Энн Остин (Anne E. Austin), остеолог и египтолог Стэнфордского университета. Она изучает медицину и болезни людей античного мира и недавно опубликовала результаты исследований останков рабочих — резчиков и художников, украшавших гробницы в Долине Царей.

Герои и события 2016 года

В конце уходящего года принято подводить итоги. Мы обратились к авторам нашей газеты с просьбой ответить на два вопроса: «Кого, на Ваш взгляд, можно назвать героем 2016 года в области науки и образования (не важно в России или вне ее)? Какое событие, на Ваш взгляд, является самым важным для науки и образования в России в 2016 году?». Публикуем поступившие ответы.

Один день из жизни директора Института географии

Сегодня Россия находится в четвертом десятке стран по числу людей, занятых исследованиями и разработками. А в будущем году бюджетные расходы на академическую науку сократят еще на 9 млрд руб. Какова же тогда ценность научного знания в нашей стране? Какова ситуация в Академии наук после прошедших там в октябре выборов? Чем живут российские географы? Об этом Ольга Орлова беседовала с Ольгой Соломиной, известным российским географом.

Четвероногие слушатели

Собаки понимают больше, чем мы привыкли думать. И хотя владельцы барбосов и шариков знают об этом уже давно, неоспоримые доказательства найдены только сейчас. Ученые Будапештского университета (Венгрия) с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии исследовали, как собаки воспринимают человеческую речь. Оказывается, наши четвероногие друзья распознают речь так же, как и люди. Для понимания слов они используют левое полушарие, а для понимания интонации — правое, затем объединяют информацию. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Science. О подробностях экспериментов корреспондент нашей газеты Инна Воробей узнавала у ведущего автора работы, сотрудника факультета этологии Будапештского университета и сотрудника проекта «Семейная собака» Аттилы Андикса.

Бакулюм, изменчивый и загадочный

Мужские копулятивные органы принадлежат к числу самых разнообразных структур в царстве животных. Основная их функция заключается в том, чтобы повышать эффективность оплодотворения, вводя сперму в женские половые пути. С этой задачей отлично справилась бы и простая трубка, однако морфология пенисов чрезвычайно сложна и видоспецифична. Они бывают длинными и очень короткими, гладкими и колючими, одиночными и двойными. А у многих видов млекопитающих пенисы содержат кость, которая называется бакулюм (os penis). Эти косточки также отличаются чрезвычайным разнообразием размеров и форм. Причины этого разнообразия непонятны, нет и единого мнения о функциях бакулюма.