Всякий геном содержит псевдогены — последовательности ДНК, бывшие когда-то полноценными генами и утратившие функциональность в результате мутаций. Недавно швейцарские ученые под руководством ассоциированного профессора Лозаннского университета Ричарда Бентона (Richard Benton) обнаружили, что псевдогены, несмотря на поломку, могут быть вполне функциональны. Авторы исследования предложили для них новое название — псевдопсевдогены.

Метка: работа

Государственная премия через 44 года нашла героев

Государственная премия 2016 года в области науки и технологий присуждена астрофизикам Николаю Шакуре и Рашиду Сюняеву за работу, опубликованную в 1973 году. Ее вручение состоялось 12 июня 2017 года в Кремле. В преамбуле премии отмечается, что она присуждена «за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры». Главная статья опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics, она называется «Черные дыры в двойных системах. Наблюдаемые проявления». Напомним, что пилотный номер нашей газеты мы посвятили как раз этой статье — самой цитируемой публикации российских авторов за всё время существования российской науки.

Черные дыры ВАК

Поток липовых докторских диссертаций, выявленных «Диссернетом» за последние годы, впечатляет даже самого придирчивого критика. «При желании я могу защитить пачку бумаги в своем совете», — признался в частной беседе с корреспондентом ТрВ-Наука ученый секретарь одного из диссоветов в системе Академии наук. Все эти диссертации без проблем проходят экспертизу ВАК. Тем изумительнее случаи, когда ВАК заворачивает качественные докторские, представляющие собой результат многолетней работы настоящего ученого. К сожалению, такого в последнее время появляется всё больше. Нам известно, в частности, о двух недавних случаях перезащит неплохих работ по истории в Санкт-Петербурге…

Миражи-2017, или Чудеса финансовой эквилибристики правительства РФ и ФАНО

В конце весны ФАНО, подобно иксодовым клещам, стало проявлять необычную активность: от институтов РАН требуют немедленно отчитаться о выполнении «дорожной карты». Под этим странным термином наши чиновники понимают выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», проще говоря — обещанное еще пять лет назад повышение зарплат ученых. Напомним, что указ Владимира Путина предусматривал постепенное повышение зарплат, которые практически не растут с 2008 года, до 200% от средней зарплаты по региону в 2018 году. Из-за чего же такая странная инициатива ФАНО, ведь премьер-министр Медведев уже отчитался о выполнении 90% поручений, данных…

Президент Макрон и французская наука

Так получилось, что об отношении Эммануэля Макрона к вопросам науки и высшего образования я узнал задолго до того, как он был избран президентом Франции, и даже до того, как он выдвинул свою кандидатуру. Дело в том, что два года назад, еще будучи министром экономики, промышленности и цифровых технологий у президента Франсуа Олланда, он приезжал к нам в институт и выступал с большой речью при открытии второго этапа общенациональной программы «Новая индустриальная Франция». В основе этой программы были дополнительные инвестиции порядка 3,4 млрд евро в научно-технические проекты для поддержки лидерства Франции в аэрокосмических технологиях, энергетике из возобновляемых источников, цифровых технологиях и…

Математический призыв в Северную Пальмиру

Читателям ТрВ-Наука не надо представлять Станислава Смирнова — профессора Санкт-Петербургского госуниверситета и Женевского университета, руководителя вновь созданной образовательной программы в СПбГУ «Бакалавриат „Математика“». Но мало кто знает, что среди призеров двух последних (2015 и 2016 годов) Всероссийских олимпиад школьников по математике наибольший улов абитуриентов достался именно СПбГУ — и это уже на второй год существования программы! Удивляет и география России аж до Байкала, но почти исключая Москву. Даже завлеченные в первый год на презентацию «Белые ночи» выпускники, побывав в Питере, развернулись и — в столицу. И не на мехмат МГУ, не в Физтех, а в Высшую школу экономики.

Наука высокого давления

Шведская королевская академия наук присудила премию Грегори Аминоффа в области кристаллографии 2017 года профессорам Наталье и Леониду Дубровинским из Байройтского университета (Германия) «за разработку новой методологии для экспериментального, in situ, определения структур кристаллов, подверженных экстремальным условиям высокой температуры и давления». Приз был вручен в Стокгольме 31 марта 2017 года королем Швеции Карлом XVI Густавом. Лауреаты премии ответили на вопросы ТрВ-Наука.

Успеть за 6480 минут

В конце мая 2017 года в Новосибирске в третий раз прошел фестиваль короткометражных научно-популярных фильмов Science Short, который проводится Информационным центром по атомной энергии и кинозалом «Синема» при поддержке Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Фактически на создание пятиминутного фильма участникам давалось всего 4,5 дня! Что из этого получилось — в этом мы и попытались разобраться.

Краудфандинг для «Троицкого варианта — Наука»

Кампания стартовала 7 июня, причем достаточно успешно. За первые три дня собрали 200 тыс. руб., потом темп резко замедлился. На данный момент (21.06.2017) собрано 286 784. Срок кампании — до 31 июля 2017 года. Впереди самый разгар лета, поэтому надо бы поднажать.

«Наука учит честности»

Выдержки из беседы с доктором физ.-мат. наук, академиком РАН, директором Института прикладной физики РАН. Беседа состоялась в Нижнем Новгороде, в Институте физики микроструктур РАН.

«А у меня было еще столько идей»

Павел Плечов, вулканолог, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. Ломоносова, директор Минералогического музея им. Ферсмана РАН, прислал в редакцию ТрВ-Наука свой отклик на письмо Михаила Романовского (ФАНО), разосланное по институтам РАН и уже раскритикованное в статье Михаила Гельфанда.

Психология: отношение участника к исследованию и исследователю

В последнее время всё более активно обсуждается проблема социологических опросов, в том числе в публикациях ТрВ-Наука. Люди отказываются участвовать: бросают трубку или же подчеркнуто вежливо сообщают, что очень заняты, — в данном случае не важно. Другие, вроде бы согласившись, скрывают свое мнение и дают ответы, которые считают социально желательными. Третьи искажают свое истинное мнение в ответах не путем подбора социально желательных формулировок, а, наоборот, путем подчеркнутого, демонстративного усиления этого мнения — в надежде быть услышанными именно за счет такой демонстрации, повышая тем самым, как им кажется, вероятность повлиять на важную для них ситуацию. И так далее. Это одно из наиболее…

Как публиковаться в высокоимпактных журналах?

Международный семинар Scientifi c Publication: Where, Why, How («Научная публикация: где, почему, как»), организованный РФФИ, РАН, посольствами США, Нидерландов и Великобритании, проводился 22–28 мая 2017 года в здании Президиума РАН на Ленинском проспекте. Цель семинара — продвижение результатов научных исследований в мировое научное пространство и обмен опытом по вопросам подготовки научных статей для публикаций в престижных международных научных журналах. В семинаре принимали участие известные российские и зарубежные ученые, главные редакторы и издатели ведущих международных научных журналов. Одним из основных докладчиков стала проф. Марша Макнат (Marcia McNutt), американский геофизик, президент Национальной академии США…

Евгения Тимонова: О популяризаторах, людях и зверях

Передачу «Всё как у зверей» на сегодняшний день, пожалуй, можно смело назвать одной из самых популярных российских передач о животных. У одноименного канала за три года существования набралось уже около 123 тыс. подписчиков, и это не считая тех, кто смотрит проект по телевизору на канале «Живая планета». Автора и ведущую программы Евгению Тимонову нам удалось поймать на ее родине, в Новосибирске. И мы не могли лишить себя и вас удовольствия от беседы с «Дроздовым в юбке», «самым популярным биологом телеэкрана» и просто харизматичным и умным человеком. Вопросы задавала Юлия Черная.

«Я не историк математики, а математик, рассказывающий историю математики»

О том, как отразилась на талантливых ребятах антисемитская кампания, о семинаре И. М. Гельфанда Наталия Демина поговорила с Семёном Григорьевичем Гиндикиным, российско-американским математиком, педагогом, популяризатором математики. Беседа с этим веселым, остроумным человеком состоялась в Московском центре непрерывного математического образования.

Бодался теленок с дубом, или Пять лет Обществу научных работников

«Я с утра думал о том, каковы итоги нашей работы за пять лет, и казалось, что один сплошной пессимизм. А потом напротив каждого пункта с проблемами стал писать: сделать то и это — и получил программу к действию, то есть оптимизм», — заметил, смеясь, сопредседатель совета Общества научных работников Александр Львович Фрадков накануне Общего собрания ОНР, назначенного на 23 мая 2017 года. «Пожалуй, самый главный итог нашей работы в том, что наша организация существует. Пять лет прошло, а мы живы. Это внушает оптимизм. Да, многого из того, чего хотели добиться, не добились. А если чего-то добились, то потом власть имущие…

Названы лауреаты премии Померанчука 2017 года

19 лет назад, в 1998 году, в Институте теоретической и экспериментальной физики была учреждена Международная премия имени И. Я. Померанчука. Она ежегодно вручается двум выдающимся физикам-теоретикам — одному российскому и одному зарубежному — и является одной из наиболее признанных в мире российских научных премий. В 2017 году комитет премии объявил лауреатов этого года. Ими стали профессор Юрий Моисеевич Каган (НИЦ «Курчатовский институт») и профессор Игорь Клебанов (Принстонский университет, США).

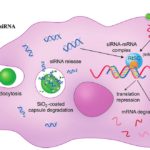

Наноконтейнеры в борьбе с гриппом

По данным Всемирной организации здравоохранения, от гриппа ежегодно умирает от 250 до 500 тыс. человек. Из-за того что этот вирус быстро мутирует и становится устойчивым к лекарствам, разработать эффективную вакцину против него очень сложно. В России эту проблему пытаются решить ученые из НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Они создали против свиного гриппа (H1N1) специальную антивирусную РНК . Она присоединяется к определенному участку вируса и не позволяет ему размножаться и дальше заражать организм. Но как доставить это лекарство в организм? Чтобы молекула могла попасть в нужную клетку и при этом сохранить свои свойства, ее нужно упаковать в особую капсулу. Специально для антивирусной…

Стаханов и тайны природы

Вспоминаю, что в далекие 1980-е годы в нашей области считалось вполне достойным писать одну хорошую статью в полтора года. Но статья, требовавшая полутора лет работы, представляла собой целый мир: что-то вроде египетской пирамиды, дворца, храма или ипподрома — с генеральной идеей, стройной (иногда нетривиальной) структурой, хорошо проработанными деталями, отражающими идею и перекликающимися друг с другом, чем создавалась особая акустика. Как правило, в такой статье полностью решалась поставленная задача, порой даже с обобщениями. Вообще, смысловой единицей была именно задача (проблема, цикл задач), а не статья…

О варварах, патриотах и соглашателях

ТрВ-Наука обратился к членам Клуба «1 июля» с просьбой прокомментировать статью А.Л.Асеева. Публикуем поступившие отклики.

Талант и свобода

Николай Николаевич Константинов — это человек, который сочетает в себе огромный педагогический талант с абсолютной внутренней свободой, полной независимостью от авторитетов, всякого начальства, но без специального фрондерства и стремления к диссидентству. Для него важно дело. Он боролся с начальством поскольку, постольку это было важно для дела. Но главное — его отличает необыкновенный организационный талант. Приведу один пример…

Многообразие Константинова

Документальная пьеса о Ник-Нике, действие происходит в 179-й московской школе. Сцена первая. О природе вранья. 18 февраля 2017 года. В этот день в 179-й школе отмечали 85-летие выдающегося педагога и организатора математических олимпиад и математических классов Николая Николаевича Константинова. В школе собралось много выпускников и других гостей. Пока одни школьники рассказывали о своих научных проектах, другие завершали репетировать музыкальные номера перед концертом…

«Адекватный редактор — не враг, а необученный друг»

На пятом месяце существования «Диссеропедии журналов» в сообществе «Диссернет» возникло понимание того, что необходим диалог с публикой: обсуждение неоднозначных вопросов, объяснение нашей позиции. Были собраны вопросы от журнального сообщества для создания раздела «ЧаВо» («Частые вопросы») на сайте «Диссеропедии». Однако ответы на эти вопросы породили настолько эмоциональную дискуссию внутри «Диссернета», что нам показалось интересным вынести на публику основные фрагменты этого обсуждения (имена его участников даны в виде инициалов).

Наркология в России: нашествие шаманов

Сколько наркозависимых в нашей стране? Ответ на этот вопрос получить очень трудно. Оценки экспертов различаются в разы. Но даже если мы точно узнаем, сколько именно наших сограждан страдают алкоголизмом и наркоманией, смогут ли они получить квалифицированную помощь в России? Об этом Ольга Орлова, ведущая программы «Гамбургский счет» на Общественном телевидении России, расспрашивала Евгения Крупицкого, докт. мед. наук, профессора, руководителя отдела аддиктологии (наука о зависимом поведении. — Ред.) Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института имени В. М. Бехтерева.

Дипломаты космоса

Поезд проезжает над сияющим Дунаем. Для туристов еще рановато, так что в вагоне остаются люди в костюмах, из-под воротничков у большинства пассажиров выглядывают синие шнурки от бейджиков сотрудников ООН. В окне уже не белеют венские особняки, поезд останавливается на Кайзермюлен — ближайшей к штаб-квартире ООН станции метро. УНО-сити — город в городе и третья после Нью-Йорка и Женевы резиденция ООН. Для меня это место всегда было особенным. Буквально 5 метров и рамка металлоискателя отделяют современную нам Вену от города будущего…

Куда ведет «дорожная карта»?

В Центральный совет Межрегионального профсоюза работников высшего образования «Университетская солидарность» поступило сообщение, что проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ Даниил Сандлер заявил следующее: «В УрФУ на одного преподавателя приходится 11,6 студента, в следующем году руководство планирует увеличить цифру до 12,8, а к 2020 году, согласно дорожной карте развития высшего образования в России, соотношение преподаватель/студент достигнет 1 к 20!»

Что делает неживое живым (и наоборот)

О новых планах Лаборатории Понселе (http://new.poncelet.ru/), ее ребрендинге, расширении деятельности, а также о популяризации науки мы поговорили с ее директором, докт. физ.-мат. наук, Directeur de Recherche au CNRS Universite Paris-Sud (Орсэ, Франция), вед. науч. сотр. сектора математической физики ФИАН РАН Сергеем Нечаевым. Беседовала Наталия Демина.

Активное долголетие в опросных компаниях

В десятые годы разговоры о старости вошли в моду. С одной стороны, олигархи из списков «Форбс», бизнесмены помельче, вошедшие в девяностые тридцати-сорокалетними оторви-головами, а также их ровесники, достучавшиеся до власти в нулевые, несколько поизносились, почувствовали возраст — свой и своего окружения. С другой — стареющая Европа и Америка давно являют миру примеры обращения со старостью. Бесконечные мантры эпатажной молодежи о быстром, урбаническом, инновационном не мешают усилению ценности медленного, сельского и традиционного. Наша современность должна быть временем стариков. Должна, но не обязана.

Памяти А. А. Абрикосова

Последние полгода стали скорбными для мирового сообщества физиков-теоретиков: один за другим ушли из жизни такие яркие представители физики ХХ века, как Л. В. Келдыш, Л. П. Горьков, С. Т. Беляев, Л. Д. Фаддеев и, на прошлой неделе, А. А. Абрикосов. Об огромном научном наследии выдающегося физика-теоретика, лауреата Нобелевской, Ленинской, Государственной и многих других премий, члена РАН и Национальной академии наук США, почетного доктора десятка университетов мира можно говорить долго. С его именем связаны многие открытия теории конденсированных сред, квантовой электродинамики, однако в историю А. А. Абрикосов вошел как создатель теории сверхпроводимости второго рода. Что же касается подробностей, у меня сохранилась…

Опыт на национальном языке

IDW (Германия) и «Открытая наука» (Россия) — два неанглоязычных агрегатора научных новостей. IDW был основан в 1994 году, «Открытая наука» — в 2014-м. На IDW доступны более 320 тыс. пресс-релизов, на «Открытой науке» — меньше тысячи. IDW почти достиг потолка роста — на нем зарегистрированы 980 организаций, — а у «Открытой науки» огромный ресурс для роста, на ней лишь около 60 участников. О начале пути, ресурсах для развития и о миссии говорят научные коммуникаторы, стоявшие у истоков IDW и «ОН», Йозеф Кёниг (руководитель проекта IDW (Рурский университет, Германия) и Александра Борисова (стипендиат Программы немецкого канцлера Фонда им. Гумбольдта, приглашенный исследователь…

Депрессия: мифы и реальность

По официальной статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, в мире 350 млн человек нуждаются в медицинской помощи в связи с депрессией. И количество людей, которым ставят такой диагноз, постоянно растет… Новосибирские ученые получили грант Российского научного фонда на исследование склонности к депрессии и особенностей организации осцилляторных сетей мозга. У этого комплексного проекта, в котором участвуют и генетики, и физиологи, и психологи, уже появились первые результаты. Рассказать о них мы попросили вед. науч. сотр. лаборатории дифференциальной психофизиологии Института физиологии и фундаментальной медицины, зав. лабораторией биологических маркеров социального поведения человека при гуманитарном факультете НГУ, ст. науч. сотр. Института цитологии и генетики СО РАН Александра…

«Под долгие и продолжительные овации…»

Публикуем комментарии ученых по поводу прошедшего 20 марта 2017 года Общего собрания РАН. О деградации системы говорит то, как она реагирует на возникающие кризисы. Была ли реакция Академии на кризис 2013 года адекватной?

Общее собрание РАН 20-25 марта 2017 года (новостная лента)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Валерия Козлова исполняющим обязанности главы РАН вместо Владимира Фортова. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Они не пашут

В конце января мы опубликовали заметку о запросе Счетной палаты, полученном многими российскими институтами, и направили соответствующий запрос в Счетную палату. Мы получили ответ в виде пришедшего на электронную почту газеты файла с текстом без подписи (обратный адрес — [email protected]). Полная версия ответа публикуется на нашем сайте, а здесь мы приведем лишь короткие выдержки из ответов на некоторые вопросы.

Юрий Апресян: «Более сильной лингвистики, чем наша, нет ни в одной другой стране»

Юрий Дереникович Апресян — академик РАН, гл. науч. сотр. лаборатории компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН). В отличие от предыдущих выпусков «Математических прогулок», вопросы, по просьбе профессора Апресяна, были составлены и заданы в письменном виде. Вопросы подготовили Михаил Гельфанд и Ирина Левонтина.

Саранча и важность мелочей

Как и во всех эмпирических науках, у историков бывают свои неожиданные открытия. О том, что нового удалось узнать о легендарном энтомологе, создателе теории фаз саранчи Борисе Петровиче Уварове (1886-1970) двум историкам науки, канд. биол. наук Алексею Куприянову (НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге) и Анастасии Федотовой (Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ РАН), вы можете узнать из их статьи.

Людвиг Фаддеев: in memoriam

Владимир Захаров, Станислав Смирнов, Николай Решетихин, Евгений Александров делятся воспоминаниями о Людвиге Фадееве, ушедшему от нас 26 февраля.

Памяти Сергея Бочарова

Александр Марков и Мариэтта Чудакова вспоминают Сергея Бочарова, филолога и литературоведа, известного исследователя русской классики, скончавшегося 6 марта.

На защите интересов социолога

Два года назад ВЦИОМ выступил инициатором разработки профессионального стандарта социолога. Инициатива конъюнктурная, направленная на реализацию общегосударственной программы всеобщей стандартизации страны. Действующие нормативные акты в наших землях есть самый убедительный аргумент инициативности — и убеждать никого не пришлось. Вскоре подключились социологии «Вышки», Института социологии РАН, представители региональных исследовательских компаний. Если поставлена задача на уровне правительства, следует выполнять, иначе выполнят другие — такова беспроигрышная логика текущих игр в общественно значимые проекты. Удивляться здесь нечему: государство у нас — единственный легитимный новатор.

Премия «Просветитель» представляет новый цикл лекций в МАММ

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» и Мультимедиа Арт Музей (Москва) запускают новый цикл научно-популярных лекций с участием номинантов, финалистов и лауреатов премии сезона 2016 года. Тематика лекций разнообразна: польза от биотехнологий в современной жизни, история возникновения храмов, поведение животных, роль экономических институтов, тайны Африканского континента, эмоциональный мир человека прошлого. Стоимость единого билета (посещение музея и лекции) составляет 500 руб. Купить билет в музей заранее можно на сайте МАММ, выбрав нужную лекцию в разделе «События».

Методологический тоталитаризм массовых опросов

Семнадцатый год занимаюсь методологией опросов общественного мнения, изучаю правила организации выборки, оцениваю смещения, прислушиваюсь к особенностям вопрос-ответной коммуникации. И не перестаю удивляться очевидной, бросающейся в глаза несуразице, полнейшей нелепице, сопровождающей любой разговор об анкете. Имя ее — стандартизация, или требование дословного, без улыбок, оговорок, комментариев и слов благодарности воспроизведения заранее написанного текста…

Какая же Академия нужна в России в 2017 году?

Не утихают споры вокруг прошедших в октябре 2016 года выборов в члены РАН, в которые уже не в первый раз не были избраны некоторые весьма известные ученые, а избрание других лиц вызвало весьма негативную реакцию общественности. В дискуссиях снова и снова ставятся вопросы: всё ли хорошо в нашей Академии? Что нужно в ней изменить, чтобы члены РАН воспринимались обществом как интеллектуальные и моральные лидеры российской науки

Альтруисты, мошенники и «полицейские» на поле науки

13 февраля 2017 года в московском кафе «Март» состоялась премьера и обсуждение фильма «Диссернет: эволюция альтруизма». Режиссер фильма Дмитрий Завильгельский и основатели проекта Михаил Гельфанд, Андрей Заякин и Андрей Ростовцев ответили на вопросы зрителей. Сразу заметим, что фильм вызвал противоречивые отклики. Однако его главным героям он скорее понравился…

Роман с камнем

Камнями удобно колоть орехи. Многие приматы именно для этого их и используют, некоторые еще разбивают камнями раковины моллюсков или панцири крабов. Вот и всё, пожалуй. Неудивительно поэтому, что внимание ученых привлекли чернополосные капуцины Sapajus libidinosus, обитающие в бразильском национальной парке Серра-да-Капивара, которые нашли камням куда более разнообразное применение. Обезьяны не только раскалывают ими пальмовые орехи и семена, но и выкапывают с их помощью коренья, расширяют отверстие в стволе дерева или щель в камнях, где предположительно скрывается добыча, причем используют в этом случае по очереди камень и палку. Они явно выбирают камни, а не хватают первый попавшийся.

Кадровая оптимизация

Некоторые могут сказать, что я бездельник, — но нет, это совсем не так! Лежа дома на диване, я твердо знаю, что приношу бóльшую пользу своей Родине, чем если бы торчал на своем рабочем месте. Судите сами: я не жгу казенного электричества, не трачу никаких реактивов и реагентов на эксперименты, не изнашиваю дорогостоящее научное оборудование — польза очевидна. Жаль, что многие мои коллеги этого не понимают и думают, что приносит пользу стране в большей степени их деятельность, а не бездеятельность: это показывает, что их самомнение весьма и весьма высоко.

Верность научной популяризации

В День российской науки 8 февраля в Московском международном доме музыки прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии «За верность науке». Отличительная особенность этого года в том, что в числе лауреатов премии — в основном легендарные и давно известные имена, такие как Андрей Зализняк, журнал «Наука и жизнь», радиопрограмма «Гранит науки» и др. О них мы писали неоднократно, а в этот раз решили поговорить с самыми, пожалуй, молодыми лауреатами — Алексеем Сивухиным и Василисой Бабицкой. Вопросы задавал Святослав Горбунов.