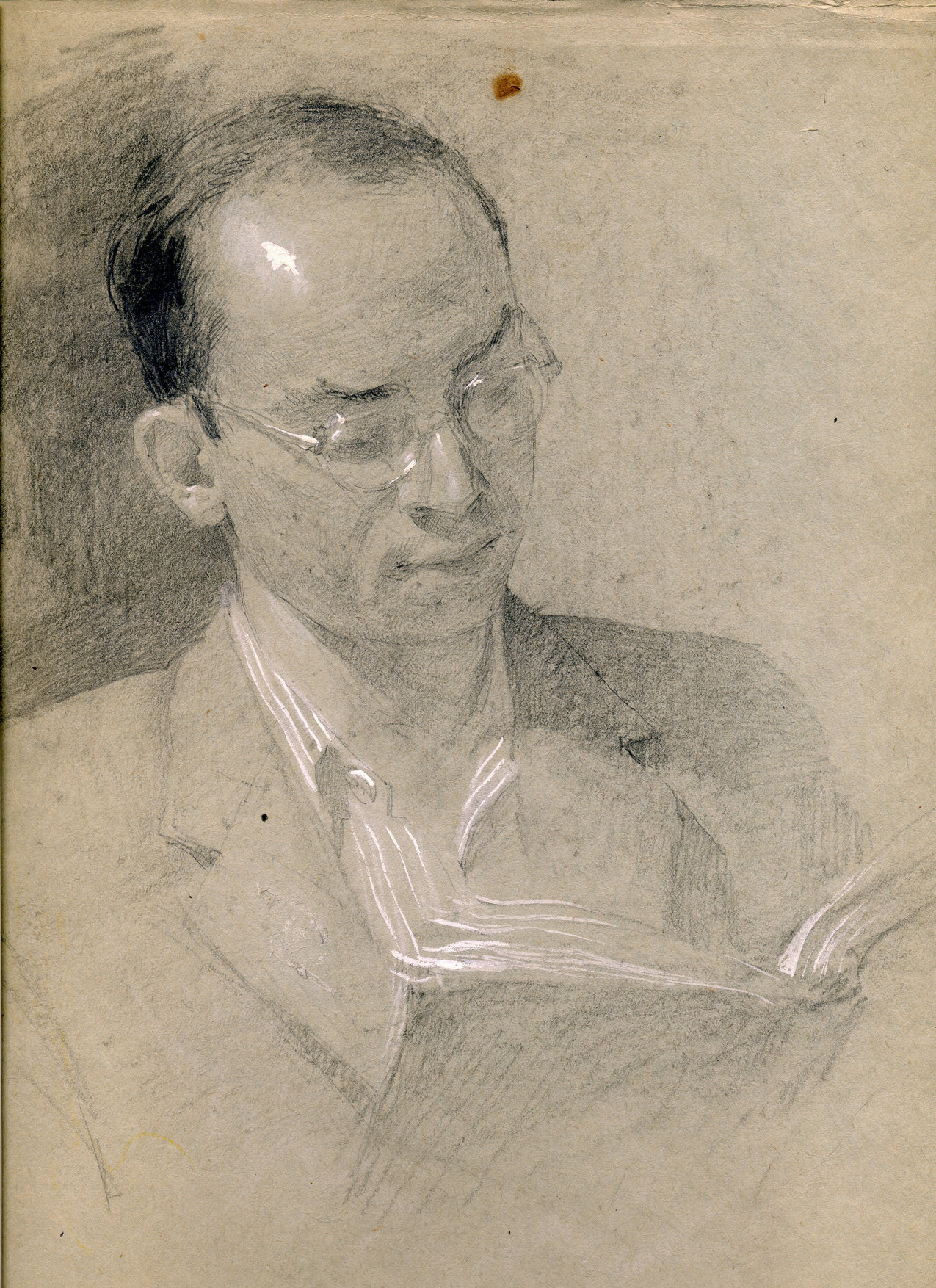

От редакции: 7 ноября в Санкт-Петербурге на девяносто третьем году жизни скончался выдающийся специалист во многих областях гуманитарных наук и постоянный автор нашей газеты Лев Клейн. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье и коллегам. Предлагаем вашему вниманию интервью со Львом Самуиловичем, опубликованное на сайте «Генофонд.рф» 1 июля 2017 года [1]. Беседовала Надежда Маркина.

— Лев Самуилович, ваша жизнь со стороны выглядит как длинный, драматический и увлекательный роман. Но это роман с наукой, начавшийся еще в школьном возрасте. Наверное, вам невозможно представить себя не ученым, а в иной ипостаси. Это так?

— Любознательность была присуща со школы, это так. Но в юности я всерьез думал и о других профессиях — музыканта, поэта, военного — изучал Клаузевица, много читал о танках.

— Как повлияла на вашу личность семья?

— В семье детей любили и уважали. Исподволь, не назойливо развивали честолюбие. (Как это не быть первым учеником в классе!) При получении четверки только сочувствовали. В музыкальной школе привыкал к аплодисментам. С детства привыкал много работать.

— Как вы сказали о себе на 70-летнем юбилее, «я с юности был склонен к мятежу, к восстанию против авторитетов и догм». Вы всё время шли против течения, еще в школьные годы, когда в 1944 году организовали «вольнодумную» подпольную организацию и только чудом избежали серьезных репрессий. Это тоже у вас в крови — стремление к свободе мысли?

— Пожалуй, да. Наверное, это связано с формированием наблюдательности и научного склада мышления: всё подвергать сомнению и извлекать подспудные основы. Быстро становились ясны противоречия официальной идеологии, фальшь и запуганность взрослых.

— Вы в 16 лет вольнонаемным ушли на фронт. Изменил ли Вас в чем-то фронтовой опыт?

— Конечно! По крайней мере, перестал мечтать о карьере генерала. Но в чем-то остался прежним. Ненавистью к немцам и немецкой культуре так и не проникся.

— Вы с юности увлекались гуманитарными науками, Ваши первые научные работы были в области филологии, и ваш учитель в Ленинградском университете В. Я. Пропп был филологом. Когда вы поняли, что дело вашей жизни — археология?

— Выбор археологии оказался случайным: первый курс заочником я окончил у Проппа, а перевод на дневное отделение не удавался, несмотря на ходатайства Проппа и его очень высокие оценки: на филологическом факультете тогда господствовали антисемитские настроения, а на истфаке атмосфера была либеральнее. Поскольку моя курсовая за первый курс называлась «Медведь в народной сказке, языке и обряде сравнительно с материалами археологии», Пропп и посоветовал мне податься на археологию. А ректор Вознесенский, получив мои заявления (я заготовил на всякий случай два, но от волнения подал сразу оба), не глядя, подписал оба. Так я стал учиться сразу на двух факультетах. Ну а уж в процессе учебы археология увлекла меня больше.

— Тема вашей диссертационной работы — катакомбная культура. Имеет ли эта тема особое значение для вас или она послужила почвой, на которой возникали ваши теоретические обобщения, например теория миграций? И как вы пришли к необходимости разработки теоретической археологии?

— Катакомбная культура особого значения для меня не получала, пока я не вложил в нее много труда. Одновременно с ней я занимался происхождением скифов, спором о варягах и ранним Трипольем, и то одна, то другая тема выбивалась вперед. Я увлекался разными темами, обычно трудными и «горячими» — привлекающими общий интерес своим значением для спора каких-то крупных концепций. Но привлекали они меня только тогда, когда я издали усматривал некую деталь, способную перевернуть всю трактовку этой темы. В катакомбной культуре я нашел ее неожиданные совпадения с ютландской культурой одиночных погребений. В раннем Триполье — аналогии Карбунскому кладу в Венгрии, у скифов царских меня поразило наличие катакомбы, у норманнов — явные потуги ряда ученых занизить их число на Руси.

Очень часто необходимость введения строгих доказательств в эти споры наталкивала меня на неразработанность методов и теоретического аппарата для этого, и я сразу приходил к идее сначала отработать именно их. Скажем, для работы над катакомбной керамикой мне потребовалось войти в тему типологии и классификации, для выяснения происхождения ее же и скифов потребовалась разработка археологических признаков миграций, для всех них оказалась нужна теория культуры и этноса и т. д.

— В послесловии к вашей книге «Муки науки» Алексей Ельяшевич отмечает, что присущий вам исследовательский метод характерен больше для естественных наук, чем для гуманитарных. Вероятно, к этому относится и стремление к упорядочиванию и типологизации знаний. Согласны ли вы с этим? Чувствуете ли вы себя ученым-естественником в гуманитарной среде?

— Вероятно, Алексея Михайловича впечатлило мое всегдашнее стремление к теоретическому обоснованию и методичности, часто отсутствующие у гуманитариев, тяга к структурности и логической стройности сочинений, понимание необходимости формализации. Что касается типологии, то в его противопоставлении классификации оно как раз пришло ко мне из литературоведения (выражено у Белинского), а само понятие типа пришло в археологию из нумизматики, а туда из биологии. А в биологию — из типографского дела. Так что при всем сближении с естествоведами в методичности и т. п., естествоведом я себя не ощущаю. Я из гуманитарной среды. Другое дело, что археологию я не отношу ни к той ни к другой.

— Объясните Ваше видение археологии, необходимость ее разделения с историей. Почему надо «рассечь кентавра»?

— Это объяснено в моих статьях и книгах достаточно полно. Делать краткую выжимку незачем. Если я скажу, что слияние их мешает каждой из этих наук отрабатывать свои методы, то это будет верно, но неполно и бездоказательно. А разъяснять — значит перепечатывать или перелагать мои соответствующие работы. Просто их нужно прочесть.

— Я читала ваши объяснения. И всё же можно их частично привести снова? Вы сравниваете работу археолога с работой следователя (по вашему выражению, археолог — это следователь, опоздавший на место событий на тысячи лет), а историку отводите роль судьи. Можно ли это трактовать так, что археолог работает с фактами (с материальными источниками), а их интерпретация — в компетенции историка?

— Нет, есть и археологическая интерпретация. Вся путаница в логике тех, кто объединяет археологию с историей, происходит из-за того, что в истории на самом деле скрывается две науки, в историке — два исследователя: историк-источниковед и историк-синтезатор. Первый занимается препарированием письменных источников для второго: изучает текст (текстология), его достоверность и аутентичность, не фальшивка ли, оригинал или список и т. п. (внешняя критика), его надежность как источника (внутренняя критика). А второй извлекает его содержание и сравнивает с другими источниками, с данными других видов источников, синтезируя сведения об исторических события и процессах. Вот работа археолога (и антрополога, топонимиста и др.) полностью аналогична работе историка-источниковеда. И совершенно не соответствует работе историка-синтезатора, поскольку у него нет соответствующей квалификации, он некомпетентен.

Беда в том, что работа историков обоего вида часто сливается в одну профессию, потому что оба работают в основном с письменными текстами. Поэтому часто они выступают в одном человеке, хотя на деле одни чаще концентрируются на одном виде работ, другие — на другом. Вот эта путаная логика приводит к тому, что история рассматривается как общая наука (в марксизме есть для этого и другие основания), включающая не только письменное источниковедение, но и археологическое, поскольку по функциям они аналогичны. Но по своей методологической природе они совершенно разные, иные, и в археологии это выступает совершенно ясно. Это науки прикладные.

Вот тут и работает мое сравнение с детективом, опоздавшим к месту событий на тысячу лет. Методы исследования совершенно те же. А суд истории вершит другой специалист. Если их не разделять, пострадает истина. История, которую пишет археолог, взявший на себя функции историка без соответствующей квалификации, получится односторонняя, худосочная и потому неверная история. В то же время археология, рассматриваемая как часть истории, обычно остается без специфических методов археологического исследования, обходясь общими «историческими» соображениями на любительском уровне.

Это не деление на факты и интерпретацию. Интерпретация есть и на археологическом уровне. Археолог должен перевести археологический источник с языка вещей на язык истории. Представить комплексы как следы событий и процессов. А установить на этом основании причинно-следственную связь событий, т. е. построить историю, выявить ее законы — не его компетенция. Тут нужны другие знания, другая подготовка.

— Есть ли для вас любимые темы в археологии?

— Постоянных нет. Все становятся любимыми, пока я над ними работаю.

— Охват этих тем очень широк даже в археологии. Но наряду с ними Вы в разные периоды жизни занимались и филологическими изысканиями, такими как исследование гомеровской «Илиады» или Перуна в славянском язычестве. Вы всё время выходите за рамки и осваиваете новое. Вами движет интерес, любопытство? Легко ли вам осваиваться на новой территории науки?

— Так получилось, что у меня было довольно широкое образование, изначально овладел несколькими профессиями: филолог, археолог, офицер-переводчик, музыкант, строитель, учитель. Поэтому без страха бросался в новые отрасли, если там манило какое-то открытие. Но в отрасли, входившие в мой круг знаний. Не бросался, например, в математику или физику. Поэтому осваиваться в новой отрасли мне было не так трудно, как полному новичку. С другой стороны, я не останавливался на полпути, работал в новой отрасли, пока не чувствовал себя уверенным, и ограничивал свои действия там — определенным кругом задач, за который не выходил.

— При освоении новых областей вы часто противоречили устоявшимся концепциям. Большинство специалистов не поддержали ваше мнение, что «Илиада» сложена из разных эпосов и что Троянской войны вовсе не было. И ваша концепция славянского язычества тоже не была однозначно принята. Вам нравится идти наперекор?

— Вы знаете, что мою гомеровскую концепцию с самого начала поддержал такой авторитет, как И. М. Дьяконов, заявивший, что мои выводы представляются ему неопровержимыми, и предсказавший что с этой работы начнется новый этап гомероведения. Теперь, по прошествии тридцати лет, мы видим, что в западном гомероведении победил этот тренд, и такой столп традиционного гомероведения, как Снодграсс, выразил сожаление, что он опубликовал свои монографии в прошлом.

С моей концепцией славянского язычества иная картина. Моя идея Перуна на Кавказе, послужившая для меня зацепкой ко всей концепции, опровергнута лингвистами, я должен это признать. Но за ней потянулись новые открытия в разных областях: восточнославянская календарная обрядность, понимание русалок, изучение Перуна как умирающего и воскресающего божества, происхождение Масленицы.

Мне не нравится идти наперекор. Но я не боюсь это делать.

— Вы обладаете удивительным талантом делать науку даже из самого тяжелого жизненного опыта. Пребывание в тюрьме и лагере вы использовали для антропологических наблюдений за маргинальной частью общества, а неправедный приговор побудил вас к научному исследованию гомосексуальности как явления. А как вообще в такой ситуации интеллигентному человеку не сломаться, пройти испытание достойно и сохранить отстраненный исследовательский взгляд на окружающих?

— Как вообще интеллигентному человеку не сломаться в таких условиях, не могу сказать. Это действительно скверные условия, и я не осуждаю тех, кто сломался.

Я могу лишь припомнить, что удержало меня от этого. Во-первых, я был уже не молод (больше 50), за мной был опыт шестнадцати экспедиций, из которых в последних пяти я был начальником. Во-вторых, был и длительный педагогический опыт. В-третьих, я знал, что следственные органы пошли на ряд фальсификаций, следы которых торчат в моем судебном деле. Действительно, импровизированный суд заключенных (продолжался недели две) вынес вердикт «шьют дело».

С этих позиций я выбрал такую тактику. Во-первых, говорил своим сокамерникам только правду (хотя, по наущению Наполеона, не всю правду) и держал свое дело, которое при мне, открытым. Во-вторых, не подстраивался под среду, продолжал себя вести спокойно и естественно, как обычно веду себя, не меняя речи и поведения, — ни мата, ни жаргона не использовал. В-третьих, любые нападки отвергал сходу очень твердо, если нужно — с заточенной ложкой в руке. Когда некто подначил меня, что, возможно, придется провести надо мной обряд «опущения», я очень спокойно сказал, что я человек старый и второму это, вероятно, удастся. На вопрос, а почему не первому, я так же спокойно ответил: «Потому что первый будет убит». Сказал так, что все поверили. И четвертое. У меня было, чем внушить уважение к себе, и я это использовал. Владение языками, университетский сан, хорошее знание судебных премудростей, всем очень нужное. Я вскоре стал общим адвокатом в камере. И это действовало даже при переводе в «напряженку» — камеру с «отпетыми» в порядке давления. «Отпетым» тоже хочется поскорее на волю. Ну и наконец, я не поддался мерам давления, выдержал довольно трудные искусы и не подписал признания — это вызвало дополнительное уважение зеков, и я прибыл в лагерь уже как «угловой», то есть не рядовой заключенный.

Из лагеря меня выпустили с очень странной для «неуважаемой» статьи характеристикой: «пользовался уважением заключенных».

— Лев Самуилович, ваши антропологические наблюдения в тюрьме и лагере привели вас к заключению о сходстве нравов и обычаев уголовного мира и первобытного общества. Значит ли это, что за последние тысячи лет эволюция очень мало затронула человеческую психологию, и только культура поднимает современного человека над первобытностью?

— Да, именно так. За последние 100 тыс. лет (в Европе — 40 тыс. лет) психофизиологические свойства человека мало изменились. Мы всё еще те же Нomo sapiens sapiens, которые возникли тогда и хорошо адаптированы к тогдашней среде, в том числе социокультурной. А среда эта с тех пор многократно изменялась, и мы ныне всё те же по своим биологическим свойствам (почти тем же), в совершенно иной среде, в ином обществе. Потому что биологическая адаптация происходит рывками, гораздо медленнее, чем социокультурная: она скована необходимостью многократной смены поколений.

— После тяжелейших испытаний в заключении вам предстояло пережить и нелегкий период на свободе, когда вас лишили всех степеней и званий и десять лет никуда не брали на работу. Как вам удалось плодотворно использовать это время и вернуть себе академические звания и научный, в том числе и международный, авторитет?

— Советская жизнь была мерзкой, но имела и свои плюсы. Всё бытовое было большей частью скверным и убогим, но стоило очень дешево, так что небольшими приработками (например, переводами) можно было прокормиться. А для восстановления своего места в науке было два пути. Один — обжаловать по официальным линиям, я пробовал, но на всех местах сидели всё те же судьи. К ним же все жалобы и попадали. И был второй путь — начинать всю научную карьеру заново. С новыми науками, новыми исследованиями. Свободного времени было — завались. Не все науки и даже не все отрасли археологии требуют государственных ассигнований, экспедиций, коллекций. Для многих индивидуальных работ достаточно библиотек. Меня лишили званий, но не знаний и, как оказалось, уважения коллег.

Я знал за собой способность работать много и быстро. Поэтому не унывал и работал. Частью печатался под псевдонимом, потом перешел на собственное имя, но в периферийных изданиях. Очень скоро пробился и в центральные. Тем более что у меня были новые открытия в разных отраслях. Писал и в стол — на будущее. Ко времени перестройки у меня уже были готовые рукописи книг — «Перевернутый мир», «Феномен советской археологии», «Анатомия Илиады», «Новая археология» и «Археологическая типология». «Перевернутый мир» вышел в журнальном варианте во время перестройки. А перестройка добавила освобождение от оков — я стал «выездным», отправился по университетам мира по приглашению с курсами лекций. В Венском университете мне присвоили звание профессора, правда приглашенного, но на все мои будущие приезды (я приезжал в Вену с курсами лекций дважды). В 1994-м я защитил (единогласно) в Питере «Археологическую типологию» как докторскую (без восстановления кандидатской степени!) и был приглашен профессором на философский факультет родного университета. Причем ВАК гладенько утвердил как докторскую степень, так и профессорское звание. Так что восстановление заняло период 1983–1993.

— Вы упоминали, что у вас выходит по одной-две монографии и по десятку статей (поправьте меня, если я ошиблась в цифрах) в год. В чем секрет вашей фантастической работоспособности и продуктивности?

— Иные годы выходило и по 5–6 монографий, но ведь бывали и годы без монографий, особенно до 50 лет — десятилетия без монографий! Статей выходило много всегда, всего их накопилось в списке более 800.

В чем секрет работоспособности и продуктивности? Никакого секрета, собственно, и нет. Во-первых, десятилетиями многое писалось в стол. Всё это перерабатывается, а иногда и в готовом виде идет в печать. Так что за каждой книгой из серии пяти и шести, выходящих сразу, стоят многие годы труда. Во-вторых, волею КГБ и советских идеологов я был на многие годы освобожден от преподавания и причастности к экспедициям и службе. Всё время уходило на самостоятельную работу, а небольшие приработки обеспечивали жизнь. В-третьих, я смолоду приноровился споро работать: все данные у меня были расписаны в картотеке (150–180 тыс. карточек). Опять же, знание языков: я не перевожу, а читаю литературу. И как-то непроизвольно выработалось быстрочтение: я слежу взглядом не по строкам слева направо, а по странице сверху вниз. Одним из первых я привез из-за границы компьютер (в 1990 году) — с ним работа пошла втрое быстрее. И наконец, я не трачу попусту время. И не работаю аврально, и не спешу. У меня всегда работа заканчивается досрочно. Всё остальное — потом. Вот и весь секрет.

— Лев Самуилович, а случалось ли вам когда-нибудь ошибаться в науке?

— Разумеется, работать безошибочно в науке, в которой всё фрагментарно, данных всегда не хватает, невозможно. Суть хорошей работы в том, чтобы ошибки были не по глупости, чтобы их было мало и они тотчас исправлялись.

Из крупных своих ошибок, кроме уже упомянутой с идей Перуна на Кавказе, могу назвать долгое держание за короткую хронологию европейского неолита и бронзового века, т. е. опоздание с признанием правоты радиоуглеродной хронологии. Я признал ее полностью только после Второй радиоуглеродной революции (проведение калибровки по дендрохронологии и ленточным глинам). Я не стал замазывать этот факт, а постарался сделать из этого урок для себя и для других.

— Скажите, вы когда-нибудь отдыхаете? И как?

— Странно, еще никто не задавал мне этого вопроса. Оглядываясь назад, вижу, что отдыхать я не умел и не любил. Летние отпуска всегда проводил в экспедиции или в городе за работой. Дачное времяпрепровождение помню только в детстве. На курорты никогда в жизни не выезжал (за исключением нескольких недель в гостях у сестры в Риге, на Рижском взморье). Но в Питере, поселившись на Васильевском острове, в жару бегал купаться на море, пока пляж был в 300 метрах от моего дома, потом он удалился на несколько километров в связи с намывом и застройкой дополнительных территорий. Тогда уже разок в неделю ездил на электричке с приятелями в Сестрорецк на пляж.

Раньше отдыхал больше, но отдых был всегда активным. В студенческие годы руководил ансамблем, брал призы на конкурсах современных танцев (на пару с ректором Александровым). Играл в волейбол на любительских площадках. Настольные игры (шахматы, карты, лото, домино и прочее) не любил. Они мне представлялись пустой тратой времени. Кино, театр и концерты посещал редко, только за компанию. Один — никогда. В Эрмитаже бывал часто, но это работа. Встречался с друзьями, обсуждали общие проблемы, обменивались новостями и мыслями. Выпивки меня не привлекали никогда, вино смаковал понемногу только ради вкуса, никогда «для настроения».

С течением времени отдыху стал уделять всё меньше времени. Дело в том, что лучшим отдыхом для меня стала моя работа. За ней я великолепно, от души отдыхаю. А самое трудное и тягостное для меня — безделье. Я буквально места себе не нахожу. Для меня тюремные месяцы были тягостны прежде всего этим. Я как-то выходил из положения: час уделял немецкому, час французскому, час английскому, под видом упражнений стал вести записи своих наблюдений за особенностями среды (и сумел их вынести), писал стихи, не пропустил ни одной прогулки по тюремному дворику, тогда как большинство валялось на шконках и курило. Но всё же из тюремного «отдыха» я вынес туберкулез, который, по счастью, самозалечился на свободе. Остались лишь позже выявленные следы в легких (я получил легкие курильщика, не выкурив в жизни ни одной сигареты).

Ежедневную зарядку я делал регулярно до 70 лет.

Только после 80 пришлось уделять время и пассивному отдыху, лежа в постели, — по медицинским показаниям. Это самые тяжелые дни в жизни. Хорошо, если это время удается проспать. Самая трудная наука — ничего не делать.

— А музыка присутствует в вашей жизни? В детстве вам прочили карьеру музыкального вундеркинда, но вы решили выбрать другой путь. Вы писали, что в период работы в Ленинградском университете довольно успешно участвовали в самодеятельности. А слушаете ли вы музыку просто для себя, для души? И какую?

— Для домашнего потребления завел себе довольно рано квадросистему к ужасу соседей. Слушал не только классику (любил симфоническую музыку романтиков), но и джаз Луиса Армстронга, рок «Битлзов» и кое-что из «Роллинг Стоунз» и «Лед Зеппелин». Музыку слушал раньше больше, теперь гораздо меньше. Во время работы мне музыка мешает. Но вот всё же написал и «Гармонии эпох» — книгу о смене гармоний под воздействием социальной психологии эпох.

— Вернемся к науке. На фоне того, что сейчас делается в научном и околонаучном мире, что происходит с РАН, как относится к науке наше государство, — каким вы видите будущее российской академической науки? В 2013 году в газете «Троицкий вариант — Наука» вы опубликовали очень яркую антиутопию о том, что случится через пять лет. Прошло четыре года. И среди ваших предсказаний я насчитала четыре, которые попали почти в точку (те, что касаются министра образования, кафедр теологии, закрытости заседаний ВАК, положения президента РАН). А что дальше? Российская наука вообще выживет?

— Выживет, конечно, куда же ей деться. Вопрос только, в каком состоянии окажется, насколько отстанет от мировой науки.

— А что археология? Она находится в одной лодке со всей академической наукой или у нее есть свои особые проблемы?

— В каких-то вопросах — в одной лодке со всей академической наукой, а в чем-то по- своему: она ведь еще и университетская наука, и музейная, и т. д. У нее и дополнительные ассигнования, и проблемы с охраной памятников.

— У вас было много учеников, в том числе те, кто прошел через ваш археологический семинар в Ленинградском университете. Думаю, что все, кто сталкивался с вами по жизни, чему-то у вас учились. А есть ли у вас последователи в науке?

— Полагаю, что есть. Только если не ставить заслон для тех, кто не следует мне непременно во всем. Я слишком много чего делал в жизни. Следуют — кто-то в одном, кто-то в другом, кто-то в третьем, и не только непосредственные ученики. Но есть и вопросы, в которых последователей не вижу, к сожалению.

— Ну и, наконец, вопрос по названию вашей книги: трудно быть Клейном?

— А в чем вопрос-то? Да, трудно. Но если вы о том, не хотел ли бы я прожить другую жизнь, — нет, на другую не променяю. Хотел бы продлить эту, разумеется в рабочем состоянии.

Лев Клейн

Беседовала Надежда Маркина

Благодаря «Троицкому Варианту» мне посчастливилось побывать в осмысленной переписке со Львом Самуиловичем, особенно ценным было наше обсуждение его книги 2017г. «Спор о варягах». Хотелось бы рассказать об этом в наиболее подходящем формате, будем стремиться к этому…

Настоящий урок жизни. Не больше, не меньше…

Земля пухом. Очень интересный и профессиональный был автор. Лично я признателен ЛСК еще и за то, что, насколько понимаю, именно он дал добро моей заметке в ТрВ о татарском иге, роли Благовернейшего князя Александра Невского и о … режиме сейсмичности зоны Вранча. Редакция была против публикации не историка по исторической теме; полагая также, что многие нежные души могли бы быть оскорблены критикой роли священных символов — Благовернейшего князя Александра и РПЦ. Тогда только высказывание Л.С., что «ничего фактически неверного в заметке нет, профессиональные историки это давно знают … но писать об этом не принято» открыло заметке дорогу на страницы ТрВ. Что кстати, не помогло, последующим моим заметкам, затрагивающим исторические или философские аспекты — они с редким постоянством все были отвергнуты Редакцией. После 3-5 таких попыток пришел к выводу, что предлагать бесполезно. Забавно … что не раз потом на страницах ТрВ появлялись заметки, затрагивающие поднимаемые мной темы … и весьма часто такие заметки выходили в лидеры по числу просмотров и комментариев.