Философия детства у фантастов

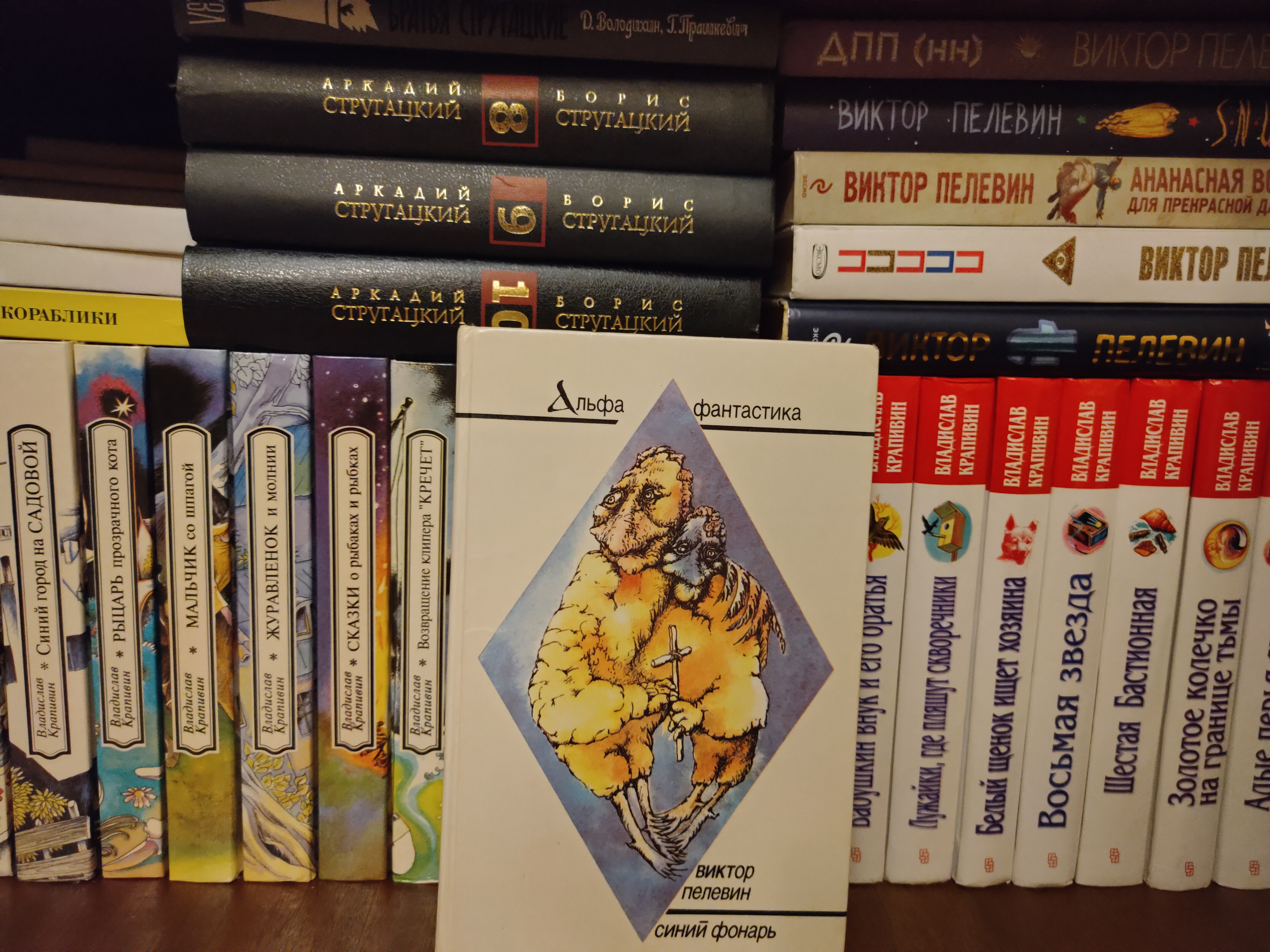

У Виктора Пелевина в 1991 году в его первом сборнике «Синий фонарь» появился небольшой рассказ «Онтология детства». Скорее и не рассказ вовсе, а своего рода квазифилософское эссе — в нем нет никакого действия, лишь «пещера Платона», явленная маленькому заключенному. «Онтология» чем-то напоминает «роман» Александра Пятигорского «Философия одного переулка» (1989), написанный также от лица «по-взрослому» философствующего мальчишки. В предуведомлении к нему сам Пятигорский справедливо предупреждает читателя, что он вовсе не писатель, а философ («плохой философ, но всё же философ» — тут же оговаривается автор, избегая, видимо, укоризны в нескромности). В сущности, любой по-настоящему интересный текст часто оказывается в каком-то смысле exploitation и чуть лукавым — а любой по-настоящему интересный писатель (или философ) многочисленными недоброжелателями непременно обвиняется в какой-нибудь «дефектности» — и это общее место, ведь всё в литературе первоначально рождается так или иначе на стыке разных реальностей и смыслов и благодаря какому-нибудь рискованному эксперименту, для многих «граничащему с пошлостью». Вот и творец философствующих цыплят, сараев, оборотней, игровых персонажей, бабочек и детей в конце концов закономерно утвердился в ранге самого модного русского писателя-постмодерниста — пойдя лишь немного навстречу издателям и самым массовым читательским запросам… Но если в свежесозданных романах Пелевин с азартом погружается в мысли «почти реальных» блондинок, то в «Онтологии детства» его подвиг был внешне не столь впечатляющ — в конце концов, почти каждый из нас верит, что в силах «вспомнить свое детство».

Так как за всеми интернациональными культурными кульбитами и масками (от античности до веб-чатов) у Пелевина неизменно пробивается «суровый Восток», то вся наша жизнь, естественно, и в том раннем рассказе погружена в этакую безальтернативную сансару (в данном случае — бессмертный вонючий барак, наполненный «пакостными взрослыми»). Однако детство — хоть какой-то шанс совершить временный побег из извечной вони, оставаясь физически привязанным к этому месту, — получить отсрочку приговора и более мягкий режим для «без вины виноватого»: «Есть норма счастья, положенного человеку в жизни, и что бы ни происходило, этого счастья не отнять… Какая бы всенародная смена белья ни ждала впереди, уже никому не отнять у прошлого того, что видел кто-то (бывший ты, если это хоть что-нибудь значит)».

Как ни странно, тот же ключ открывает «дверцу за холстом» и в книгах Владислава Крапивина (1938–2020). (См. подборку откликов на смерть писателя на стр. 16. — Ред.) Почти все взрослые ужасно непонятливы и суетны, детство так или иначе кончается, а с ним — и полноценная яркая жизнь. Взрослому человеку остается лишь утешаться воспоминаниями об этом периоде и помогать тем, кто свое лето еще не прожил1.

«Если можно… Пусть это лето не кончается подольше! Пусть будет длинным-длинным! Можно?.. Семиклассник Шурка Полушкин умер за несколько суток до своего дня рождения. Когда осень все-таки пришла. Умер внезапно, как от укола в сердце. Может быть, это и правда был укол. А может быть, приступ неодолимой ночной тоски. Ведь не было уже спасительного лета…» («Лето кончится не скоро», 1995). Тут Владислав Петрович, конечно, себе напророчил…

У Крапивина больше сотни романов и повестей, и практически все они о детстве, события же в подавляющем большинстве случаев происходят летом (хотя утверждения, что лето у него всегда и среди основных персонажей вовсе нет девочек, конечно, неверны).

Разумеется, ни герои Крапивина, ни сам автор не чувствуют себя столь «ушибленными» «колесом сансары», чтобы подобно Пелевину уже само детство временами воспринимать лишь иллюзией: «В детстве счастлив потому, что думаешь так, вспоминая его. Вообще, счастье — это воспоминание». Однако Пелевин — антидетский писатель, видимо, поэтому так и не открыл для себя секрет Корчака и Сент-Экзюпери: видеть и в нынешних детях отсвет того счастья, которого лишен сам (сколь бы это, опять же, ни было иллюзорным). Впрочем, безусловного счастья, как известно, лишены даже боги: «Кстати, интересно, как видят мир те, кто мотает свой срок в небесах».

Занятны параллели между теми пояснениями, которые Рэй Брэдбери (1920–2012) давал к своему знаменитому «Вину из одуванчиков» (1957), и, казалось бы, рассказом-антиподом Пелевина.

«Меня позабавил и несколько озадачил некий литературный критик, написавший несколько лет назад аналитическую рецензию на „Вино из одуванчиков“… в которой он недоумевает: как это я, родившийся и выросший в Уокигане, переименованном мною в Гринтаун для моего романа, не заметил в нем уродливой гавани, а на его окраине удручающего угольного порта и железнодорожного депо.

Ну конечно же, я их заметил и, будучи прирожденным чародеем, был пленен их красотой. Разве могут быть в глазах ребенка уродливыми поезда и товарные вагоны, запах угля и огонь? С уродливостью мы сталкиваемся в более позднюю пору и начинаем всячески ее избегать. Считать товарные вагоны — первейшее занятие для мальчишек. Это взрослые бесятся и улюлюкают при виде поезда, который преграждает им дорогу, а мальчишки восторженно считают прикатившие издалека вагоны и выкликают их названия».

Сравним: «Начиналось всё с самого солнечного и счастливого места на земле, где живут немного смешные в своей привязанности к кирзовым сапогам и черным ватникам люди — смешные и тем более родные, начиналось с радостных зеленых коридоров, с веселой игры солнца на облупившейся проволочной сетке, с отчаянного щебета ласточек, устроивших себе гнездо под крышей жестяного цеха, с праздничного рева ползущих на парад танков…», «успеваешь прожить целую маленькую жизнь, совершенно скрытую от сидящих на соседних парашах».

Похоже, по той или иной причине Пелевин, Крапивин и Брэдбери отказались от мысли строить свою особую Машину счастья (хотя у каждого в книгах неоднократно возникал какой-нибудь поучительный эпизод подобного бессмысленного строительства — последним был Пелевин, у которого «Непобедимое Солнце» (2020) закономерно обращается то ли в машину всеобщей боли и разрушения, то ли в исполнителя воли не слишком далекой блондинки, пожелавшей, дабы всё было почти как прежде и «всем было хорошо» (и пусть никто не уйдет обиженным)). Но вот Аркадий и Борис Стругацкие как самые большие рационалисты до последнего лелеяли мечту некий прожект «переустройства сансары» осуществить. Разумеется, речь идет не про Золотой шар, а про Теорию Воспитания, о которой велись долгие дебаты в офлайновом интервью Бориса Стругацкого2. Впрочем, БНС всегда подчеркивал, что это всего лишь мечта, и он никогда не вел «реальных разработок», хотя и убежден в правильности самого направления: «Я и до сих пор считаю, что только Великая Теория Воспитания способна кардинально изменить человеческую историю, прервать цепь времен и роковую последовательность повторений „отцов в детях“. Но я ничего не знаю о каких-либо наработках по этому поводу. Видимо, педагогам сейчас не до того».

«Взрослые очень понятны, но сказать про них почти нечего. Часто бывает пакостно от их пристального внимания к твоей жизни. Вроде бы они не требуют ничего: на секунду отпускают невидимое бревно, которое несут всю жизнь, чтобы с улыбкой нагнуться к тебе, а потом, выпрямившись, опять взяться за него и понести дальше — но это только на первый взгляд. На самом деле они хотят, чтобы ты стал таким же, как они, им надо кому-нибудь перед смертью передать свое бревно. Не зря же они его несли» («Онтология детства»). Так ли уж велика разница, «креативные» взрослые или же с «отрицательным жизненным опытом» определяют нашу судьбу, если в результате всё та же взрослая сансара?

Характерно, что вполне реальный (и, по всей видимости, весьма талантливый, если не гениальный) педагог Крапивин никаких таких теорий и близко не измышлял (и вряд ли одобрял устройство даже самых замечательных интернатов — в противовес жизни детей с родителями), хотя, безусловно, и владел своим замечательным методом, увлекая пионеров делами, которые им интересны3. Впрочем, и Стругацкие, и Крапивин, и даже Пелевин выросли в семьях педагогов (чего, кстати, не скажешь о Брэдбери), так что представление о труде учителя, безусловно, имели. «Даже мой скромный опыт подсказывает мне несколько имен учителей, которые сочетали в себе умение и преподавать предмет, и воспитывать маленького дикаря», — пишет Борис Стругацкий и многократно проговаривается: разумеется, детей в целом он считает чем-то вроде заготовки или маленьких зверенышей — если и не поголовно опасными, то непредсказуемыми: «Ясно, что объектом этой теории должна быть человеческая личность, равно как и сам процесс перехода от состояния tabula rasa к состоянию, который мы называли (условно) Человек Воспитанный». Говоря о ВТВ, вспоминают эпизод с Аньюдинской школой (рассказ «Злоумышленники», 1962) из повести «Полдень. XXII век» (когда о такой теории речь, впрочем, еще и не велась) и «Отягощенных злом» (1988), где среди героев сразу два гениальных Учителя. Немного наособицу «Гадкие лебеди» с учителями-мокрецами из искаженного будущего. И есть по сути лишь один роман Стругацких, в центре которого персонаж-ребенок (да и то наполовину инопланетянин и вряд ли нуждающийся в воспитании) — «Малыш». «Пикник на обочине» (где Мартышка), «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» представляют порой такое же параноидальное отношение к детям, как в самых ужасных «ужастиках» Брэдбери, где дети — это не просто дикари и инопланетяне, но и резиденты враждебных цивилизаций, предатели человеческой расы. Либо, по крайней мере, жестокие твари, по незнанию и равнодушию способные ввергнуть в отчаяние как ровесников, так и родителей4.

Впрочем, в дискуссиях вокруг «теории воспитания» всё же выкристаллизовываются, кажется, две здравые идеи. Первая — что способности Учителя сродни искусству, и никаких алгоритмов с гарантированным результатом там никогда не появится. Люди (и дети) слишком для этого разные. И слава богу. В противном случае (при гарантированном результате воздействия на чьи-то мозги) возникло бы даже больше опасностей, да и ставить судьбу всего человечества в зависимость от точности планов «разработчиков» как-то не хочется (чем же это надежнее «планового хозяйства» и безвреднее вмешательства в человеческую ДНК?). Второе: если и сам БНС не настаивал на строгой изоляции детей в интернатах, так сказать, тотальной депривации, если не ставить препятствий для свободного общения с родителями и не ограничивать волю самих учащихся, то и не необходима, может, сама концепция удаленных интернатов. В конце концов, дети так же могут подолгу пропадать и «зависать» (с ночевками) в каких-то повседневных кружках, студиях, секциях, походах (а-ля крапивинская «Каравелла») и даже пребывая дома держать постоянную связь с друзьями и преподавателями через виртуальную сеть. Не здесь ли простор для применения «самых передовых педагогических методов» или даже самых точных и верных теорий воспитания?

Максим Борисов

1 Руководитель «Эспады» Олег из «Мальчика со шпагой», Корнелий Глас из повести «Гуси-гуси, га-га-га», Валентин из «Сказок о рыбаках и рыбках», Володя из «Оруженосца Кашки», Яр из «Голубятни на желтой поляне»… (kroog2.ru/ru/news/news-126)

3 «Подростки изначально… честнее, порядочнее, самоотверженнее взрослых… это объективная не только социальная, а даже и биологическая истина. Дети действительно рождаются неиспорченными, искренними существами, они во многих отношениях чище взрослых. Беда только, что в то же время они — беспомощнее и неопытнее своих родителей и наставников. Потом уже, постепенно, взрослый мир переделывает их по своим законам — одних раньше, других позже. Столкновение детского бескорыстия и взрослого прагматизма — это драма многих поколений» (Крапивин В. Пионерско-готический роман, тинейджеры и «обескураживающие повторы» // «Уральский следопыт» № 8 за 1994 год).

4 «Всё лето в один день», «Вельд», «Урочный час», «Вино из одуванчиков»… lenta.ru/articles/2005/08/18/bradbury

«Сейчас он где-то там, в бесконечных мирах граней Великого Кристалла»

Понятно, что человечество должно жить по-другому, что планета погибнет, если общество потребления не умерит свои запросы на красивую жизнь. Однако никакое воспитание не сможет изменить биологическую природу человека, его инстинкты, которые и определяют современный образ жизни. Как говорил знакомый профессор-биолог, поведение человека только на 30 % определяется воспитанием, а в основном биологическими инстинктами. Так что без изменения самой биологической природы человека не обойтись. Есть великая задача: создать такого человека, которому не нужны будут побрякушки в виде красивой одежды, косметики, драгоценностей, шикарных автомобилей и прочих признаков красивой жизни. В общем, все это уже написал С. Лем в романе «Возвращение со звезд».

Не могу не поддержать в намерениях, но, боюсь, вы сильно недооцениваете рамки, которые накладывает социальная система на наши импульсы. Думаю, вполне можно обойтись без модифицирования природы. На практике проблема возникает в «багаже» из существующих структур, традиций и прочих моделей поведения.

У меня вот лично нет какого-то внутреннего неодолимого запрета на модификацию человеческого общества и человеческого генома (в конце концов, не боги горшки обжигают), но сразу же встает целый ряд неразрешимых вопросов. Кто может получить право на подобное вмешательство? Какие-то корпорации? Отдельные «безумные ученые», рискнувшие преодолеть прежний запрет? Коммуны? Правительства каких-то отдельных стран? Референдумы? ООН? Понятно, что неизбежны «злоупотребления», решения, обусловленные мелкими корыстными интересами или злой волей, откровенными ошибками, прекраснодушием, что-то может привести отнюдь не к всеобщему счастью, а к гуманитарной катастрофе и отнюдь не к гуманным последствиям, ну а «фарш обратно не прокрутишь».

Что-то вроде «поворота рек», существенного вмешательства в природу — это уже возможно, это делают и иногда есть какие-то положительные последствия, но слишком много непредсказуемого, бед и изменений для живущих в «эпоху перемен». «Великие люди не меняют историю, они просто ломают нам судьбы…» (как писал тот же Борис Стругацкий).

В любом случае каких-либо конфликтов (а стало быть, и несправедливостей, коллизий, потерь, утрат) не избежать. Они и в природе, и в человеческом обществе. Сансара так сказать неизбежна, попытки что-то принципиально смягчить почти закономерно приводят к накоплению противоречий и более глобальным кризисам. А главное, к чему приходят так или иначе утописты, — это еще большее государственное насилие над социумом разве что с переводом конфликтов в «виртуальное пространство». Но построить «модель всего», а потом еще и управлять всем идеальным образом, по-видимому, невозможно, нельзя заменить реальный мир виртуальным так, чтобы второй взял на себя все функции первого и остался при этом внешне бесконфликтной и безопасной «матрицей». Во всяком случае, не на времена вечные.

Вероятно, какие-то осторожные гуманные социальные эксперименты должны состояться, и должно всегда оставаться должное разнообразие самого человечества и его укладов как залог выживаемости при неожиданных и непредсказуемых переменах. Но глобальное необратимое преобразование всего и вся согласно одному умозрительному индивидуальному плану всегда пугает.