Бурятский экономист Цыренов сфабриковал задним числом книги, чтобы закрыться от обвинений в плагиате. Председатель ВАК Филиппов, нарушив порядок голосования, спас его от раздиссертачивания.

Метка: исследования

Вероятность зарождения жизни

Методы наблюдений постепенно прогрессируют. С помощью усовершенствованного инструмента HARPS будут обнаружены новые близкие землеподобные планеты. В следующем десятилетии с помощью таких инструментов, как исполинский Чрезвычайно большой телескоп (ELT) и космический телескоп «Джеймс Вебб», мы узнаем кое-что об атмосферах некоторых планет земного типа. И не исключено, что в спектре поглощения атмосферы какой-то транзитной планеты (проходящей по диску звезды) проявится кислород. Так может быть обнаружена внеземная жизнь. Реально ли это?

Полевая популяризация науки

В этом году журнал Nature назвал полевую популяризацию науки главным новым трендом в научной коммуникации. Пять лет назад, ничего не зная о масштабе, который это явление примет в России и в мире, я собрал через Интернет свою первую группу в поход по Камчатке. Однако цель этого путешествия была необычна — профинансировать отбор бактериальных проб для завершения кандидатской диссертации. Так родилась команда Russian Travel Geek…

Мозг любит трудные задачи!

Математика — тот самый школьный предмет, к которому у учеников практически не бывает ровного отношения: или любовь и понимание, или ненависть и полный ступор. Как помочь школьникам и учителям сделать эту науку более доступной и понятной? Помогут ли в этом гаджеты? Или больше пользы будет, если подключить изучение психологии ученика? Ответы на эти вопросы получили участники научно-образовательной конференции «Психология и технологии в математическом образовании», которую провели в Москве 18–21 марта 2019 года «Яндекс» и МРЕ (Международное общество исследователей в области психологии математического образования).

Новые свойства старого материала

Первым материалом, который стал использоваться человечеством, было, конечно же, дерево. Казалось бы, за десятки тысяч лет человечество должно было полностью установить все свойства древесины и не ждать от нее чего-то необычного. Однако и старый материал можно заставить открыться с неизвестной ранее стороны: группе Лянбина Ху из Мэрилендского университета удалось превратить древесину сначала в «пуленепробиваемый», а потом и в «несгораемый» материал. И того и другого удалось добиться с помощью различных типов химической обработки.

Полет «Дракона»

2 марта на мысе Канаверал был успешно запущен корабль Dragon 2 (Crew Dragon), направившийся к Международной космической станции (МКС). Казалось бы, в этом нет ничего принципиально нового, однако многочисленные комментаторы, включая американского вице-президента Майкла Пенса, заявили о начале новой эры в орбитальных полетах. В чем же состоит достижение? И какими проблемами оно обернется для Роскосмоса?

Экспедиция в реальность

ТрВ-Наука № 3 (272) от 12 февраля 2019 года открывался материалом Бориса Штерна «Что мы потеряли на Марсе?». Планировалось собрать отклики и продолжить дискуссию. В каком-то смысле продолжением может считаться статья Павла Амнуэля «Энтузиасты, вперед!» в № 4 (273) от 26 февраля 2019 года. Теперь мы предлагаем обзор Максима Борисова на ту же тему.

Генетически модифицированные дрожжи для производства каннабиноидов

Исследователи из Университета Калифорнии (Беркли) внедрили в дрожжи гены посевной конопли (Cannabis sativa). В результате этой метаморфозы метаболизм микроорганизмов поменялся, и они получили способность вырабатывать каннабиноиды. Биохимики из Беркли, работающие под руководством Джея Кислинга (Jay Keasling), предложили новый способ наработки количеств каннабиноидов, достаточных для медицинских исследований. Они предположили, что возможен биосинтез этих веществ генетически модифицированными организмами, и создали дрожжи Saccharomyces cerevisiae…

Ответ в «Троицкий вариант» А.В.Докукина

Александр Владимирович Докукин обратился в редакцию с просьбой опубликовать его комментарий к заметке А.В.Заякина, предваряющей публикацию итогового документа научно-практической конференции «Проблемы качества научной работы и академический плагиат».

Первый контакт «Хаябусы-2»

22 февраля японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» в автоматическом режиме выполнила первую посадку на относительно ровную, без крупных камней, шестиметровую площадку недалеко от экватора 900-метрового астероида 162173 Рюгу. После успешного спуска станции на площадку одна из трех «пушек» «Хаябусы-2» выстрелила танталовой пулей массой 5 г со скоростью 300 м/с, а принимающая головка грунтозаборного устройства захватила поднявшиеся мелкие камушки и пыль, направив их в камеру для хранения образцов.

От активных броуновских частиц — к бионефти и нанороботам

Осенью 2018 года в МФТИ была открыта Лаборатория активных сред и систем. Активные системы — это сравнительно новая научная область, которая сегодня объединяет физиков, химиков и биологов. Исследования в этой сфере, находящейся на стыке нескольких наук, проводятся интенсивно по всему миру. О том, как работает новая междисциплинарная лаборатория, рассказывает директор ОИВТ РАН академик Олег Петров.

Энтузиасты, вперед!

22 февраля ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильскую автоматическую станцию «Берешит». Станция вышла на промежуточную орбиту с апогеем 60 тыс. км. Теперь «Берешит» с помощью собственных двигателей начнет с каждым оборотом вокруг Земли увеличивать высоту апогея, которая 4 апреля достигнет 400 тыс. км, и станция окажется в окрестностях Луны. «Берешит» будет захвачен лунным тяготением, станет спутником Луны и, совершив несколько оборотов вокруг нашего естественного спутника, 11 апреля мягко опустится в Море Ясности.

Что мы потеряли на Марсе?

Когда-то, в далекие 1960-е, казалось, что человек на Марсе будет обязательно и скоро. Возможно, так думали не все, но очень многие, включая одного провинциального юношу, твердо решившего поступать на Физтех. Но времена потихоньку менялись, и вопрос «А зачем летали?» стал звучать всё громче. Разговоры про экспедицию на Марс не прекратились, но притихли. Зато термин «общество потребления» стал вполне популярен. Чтобы прощупать уровень интереса к Марсу доступными мне средствами, я запустил опрос в «Фейсбуке» со следующей формулировкой…

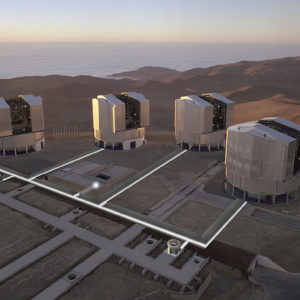

Проект «Радиоастрон»: итоги работы

«Радиоастрон» — международный космический проект фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Используется метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами с помощью космического радиотелескопа, смонтированного на российском космическом аппарате «Спектр-Р», и наземных радиотелескопов многих стран мира.

Теоретики в четвертом поколении

В этом году исполняется 55 лет Институту теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН (ИТФ) и 100 лет его основателю и нынешнему почетному директору академику Исааку Марковичу Халатникову. О том, чем сейчас живет это необычное учреждение, ТрВ-Наука беседовал с ВРИО директора института докт. физ.-мат. наук Игорем Валентиновичем Колоколовым. Вопросы задавал Максим Борисов.

Новый космический горизонт

В начале января знатоки космонавтики отмечали шестидесятилетний юбилей запуска первого межпланетного аппарата «Луна-1». По удивительному совпадению в те же дни исследовательская беспилотная космонавтика преподнесла два достижения, которые, без сомнения, имеют историческое значение. Причем они были восприняты как должное, ведь минувший год отличался активизацией космической деятельности, а в новом она обещает стать еще более бурной.

Открытый доступ к научному знанию. Голландский опыт для России

Передовой голландский опыт позволит нам понять, как следует реализовывать План S, если мы решимся отказаться от подписной бизнес-модели в научных журнальных коммуникациях и перейти к менее дорогой модели открытого доступа.

Вольный ганзейский синхрофазотрон, или DESY принимает гостей

В конце 2018 года синхрофазотрон DESY в Гамбурге посетила группа российских научных журналистов — они увидели строительную площадку проекта PETRA IV и узнали о текущих и будущих исследованиях. Приветливый хозяин Томас Цоуфал (Thomas Zoufal) провел гостей по всей обширной территории и поделился свежими новостями. Корреспондент ТрВ-Наука Мария Молина наблюдала и фотографировала, Нодар Лахути уточнял детали.

Экспонаты Зоомузея МГУ заговорили на языке генов

При всех крупных музеях естественной истории в мире имеются лаборатории генетического анализа, и в них исследуется богатейший материал, за которым и ходить-то никуда не надо — вот он, под рукой. Такая лаборатория теперь есть и в Зоологическом музее МГУ на Большой Никитской. Она начала работать в 2016 году, когда музей отметил свое 225-летие. Называется она Лабораторией исторической ДНК. Слово «исторической» не должно вводить в заблуждение: возраст музейных экспонатов — от десятков до пары сотен лет, но не тысячи лет.

Мир в равновесии: древнейшие шумерские заклинания

Письменность была изобретена в Месопотамии для хозяйственных нужд. В середине IV тыс. до н. э. для учета в хозяйстве использовались глиняные фишки разной формы, обозначающие тот или иной вид продукта, подлежащего учету. Иногда вид продукта обозначала не форма фишки, а выцарапанные на ней идеографические знаки. Позже числа и идеограммы стали записывать на плоских глиняных табличках. Уровень развития письменности таков, что прочесть их практически невозможно, и к литературным текстам их причисляют по внешним признакам.

Что нового во Вселенной

За менее чем две недели с конца ноября вышли две публикации важнейших астрофизических данных. Первая, от 30 ноября 2018 года, — препринт за авторством двух коллабораций — LIGO (США) и VIRGO (Италия). Вторая интересная публикация, о которой хотелось бы кратко рассказать, — это пресс-релиз NRAO (Национальной радиоастрономической обсерватории США) с подборкой 20 снимков протопланетных дисков, сделанных массивом субмиллиметровых телескопов ALMA.

Великий прорыв в познании России

В последние годы на разных уровнях очень любят поговорить об инновационном пути развития страны, о необходимости изменения стратегии в научной политике и о важности прорывных научных решений. Однако, когда чиновники от слов пытаются перейти к делу, как правило, получается весьма коряво. В этом отношении очень поучительна успешная история так называемых физических экспедиций, организованных Императорской Академией наук и художеств в Санкт-Петербурге во второй половине XVIII века.

Российские ценности: движение в сторону индивидуализма

Базовые ценности россиян резко отличаются от европейских стран — такой тезис мы порой слышим от российских политиков и комментаторов на госканалах. А что по этому поводу думают ученые, которые сравнивали, чем россияне и европейцы дорожат больше всего? Об этом в программе «Гамбургский счет» научный обозреватель ОТР Ольга Орлова поговорила с зав. лабораторией сравнительных исследований массового сознания Высшей школы экономики и зав. сектором исследований личности ФНИСЦ РАН Владимиром Магуном.

Химия — это магия

Одним из лауреатов национальной стипендии L’Oreal-ЮНЕСКО 2018 года стала Екатерина Скорб, канд. хим. наук, профессор и зав. лабораторией Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. С красным дипломом окончив Белорусский государственный университет, она обучалась в аспирантуре БГУ и Институте коллоидов и межфазных поверхностей Макса Планка (MPIKG, Потсдам, Германия). С сентября 2017 года Екатерина работает в Университете ИТМО, создав группу «Инфохимия».

Вглубь Марса

26 ноября 2018 года специалистам NASA удалось успешно посадить на Марс аппарат InSight, предназначенный для изучения внутренностей Красной планеты. Его расчетный срок работы — два года. Стоимость миссии — свыше полумиллиарда долларов без учета стоимости самого запуска. Место посадки InSight, как и было запланировано, — нагорье (лавовая равнина) Элизиум. Аппарат опустился в небольшой ударный кратер среди песчаных наносов (своего рода большую песочницу), однако это и к лучшему — легче будет бурить грунт.

В тени Николая Пржевальского

По моим подсчетам, в Центральной Азии начиная с 1870-го по 1916 год было проведено более 80 российских экспедиций. Среди героев-путешественников, долгое время будораживших воображение русского общества, первое место занимал Н. М. Пржевальский (1839–1888), неоспоримая слава которого дожила до наших дней. Остальные же участники центрально-азиатской эпопеи остались как бы в тени великого Пржевальского. В эту блестящую плеяду ныне, увы, полузабытых первопроходцев входит Михаил Васильевич Певцов (1843–1902), чей 175-летний юбилей со дня рождения мог бы заслуженно широко праздноваться в России в этом году.

Удивляющая реальность

Иэн Стюарт — действительно выдающийся популяризатор математики, профессор Уорикского университета (Великобритания), автор десятков научно-популярных статей, пяти учебников по математике. Кроме того, Иэн Стюарт пишет в соавторстве с Джеком Коэном научно-фантастические романы. Среди известных работ Стюарта есть и много публицистических статей о математических проблемах в разных областях науки. Любопытным творением Иэна Стюарта вместе с Терри Пратчеттом и Джеком Коэном представляется книга «Наука Плоского мира», содержащая научное обсуждение событий в утопической вселенной «Плоского мира» Пратчетта, описанных им более чем в сорока произведениях.

Торговцы страхом

М. В. Ковальчук: «…Мы создаем, допустим, искусственную клетку. Она может быть с одной стороны диагностом, доставщиком лекарств целевым, но, с другой стороны, она может быть как бы вредоносной, да, и тогда, фактически, одна клетка, которая имеет генетический код и саморазвивается, является оружием массового поражения. При этом вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос. А теперь получается следующее: сегодня возникла реальная технологическая возможность в процесс эволюции человека. И цель — создать принципиально новый подвид Homo sapiens — служебного человека…»

Подбираясь к горизонту событий

Увидеть черную дыру! Это одна из самых амбициозных задач современной астрономии. Сам по себе горизонт событий черной дыры никак не проявляется. Но можно, например, увидеть ее тень — она немного больше горизонта. В данном случае тень — круг, в котором наблюдатель не видит фотонов, излученных дальше черной дыры. Еще можно попытаться увидеть нечто, происходящее на последней стабильной орбите вокруг черной дыры. Ее радиус — в три раза больше радиуса горизонта. Понятно, что речь идет о тяжелейшей задаче…

Пчелы социальные, одиночные, аутичные

Существование большой социальной группы требует разделения обязанностей и сложного взаимодействия между ее членами. Есть люди, патологически неспособные поддерживать эти взаимодействия: они теряют интерес к окружающим и с трудом с ними общаются. Такие отклонения называются расстройствами аутистического спектра (РАС). Возникновение РАС зависит от многих генов. У общественных насекомых специализация куда жестче, чем у людей, и сменить ее невозможно.

BepiColombo стартовал к Меркурию

20 октября 2018 года в космос отправилась совместная автоматическая миссия по исследованию Меркурия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. BepiColombo стартовал с помощью ракеты-носителя Ariane 5 с европейского космодрома в Куру во Французской Гвиане. Это первая европейская миссия к самой маленькой и наименее исследованной планете во внутренней части Солнечной системы и первая, в которой участвуют сразу два космических аппарата.

Перья — зеркало души

У птиц мимических мышц нет, однако эмоции есть, и как-то их надо демонстрировать. Самая заметная часть животного — голова. У птиц она вся покрыта перьями, которыми можно шевелить: для этого есть особые мышцы. Возможно, эти движения заменяют птицам мимику. Эту гипотезу проверяли специалисты Турского университета под руководством Алин Бертен. Их первым объектом стали сине-желтые ара Ara ararauna.

Инфантицид во имя новой жизни

Отец, который охраняет кладку, не имея возможности отлучиться, глотает часть икринок, чтобы, набравшись сил, как следует позаботиться об оставшихся. Но когда животные уничтожают кладку полностью, то такое объяснение не проходит. Кого же тогда охранять, о ком заботиться? Причиной тотального филиального каннибализма заинтересовались японские ученые: сотрудник Национального научно-исследовательского института рыболовства в Тохоку Юкио Мацумото и доцент Университета Нагасаки Такеси Такегаки. Объектом их исследования стала морская собачка Rhabdoblennius nitidus.

Ленин: «Опираться на интеллигенцию мы не будем никогда»

Отношение Ленина к людям, получившим образование и занятым интеллектуальным трудом, оставалось отрицательным на протяжении всей его политической карьеры. И сам Ленин, и его адепты не стеснялись обзывать врагами новой власти любой образованный персонал, занятый в управлении предприятиями и организациями, не могло идти речи о поддержке педагогов всех уровней, ученых, врачей, писателей, музыкантов и композиторов, художников, артистов всех жанров. Зашкаливали злобные выпады, адресованные служителям любой религии.

Антропный принцип

В этой статье речь пойдет о хорошо известном мировоззренческом понятии, связанном с самим фактом нашего существования. Термин «антропный принцип» фигурирует довольно часто, но столь же часто он трактуется некорректно и путается с антропоцентризмом. Начнем с того, что существуют как минимум два антропных принципа — сильный и слабый, хотя подавляющее большинство, произнося «антропный принцип», имеет в виду его слабый вариант. Поэтому мы сначала «разделаемся» с сильным антропным принципом, чтобы больше к нему не возвращаться.

Обнинские марсиане

Об истории обнинского Физико-энергетического института в 1950–1960-е годы, когда были созданы АЭС в Обнинске, реакторы на быстрых нейтронах, ядерно-энергетические установки космического назначения, и о плеяде выдающихся ученых Игоре Бондаренко, Викторе Пупко, Владимире Малых рассказывает калужский журналист Алексей Мельников.

Неравный брак

В геноме каждого европейца и азиата есть примерно 2% неандертальских фрагментов; в геномах азиатов и жителей Океании — денисовские варианты; неандертальские фрагменты есть в геноме денисовца… Но всё это были следы старых событий, случившихся за много поколений до индивидуумов, геномы которых мы изучаем. Самым близким к событию гибридизации был кроманьонец из Пештераку-Оасе в Румынии, который жил примерно 40 тыс. лет назад и был праправнуком (или, по крайней мере, прапрапраправнуком) неандертальца.

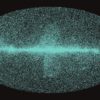

Десять лет гамма-телескопу «Ферми». Часть 2. Блазары

Во второй статье, посвященной юбилею проекта «Ферми», основное внимание мы уделим самым ярким из долговечных объектов во Вселенной — блазарам разного типа. В данной статье приводятся рисунки, отображающие данные «Ферми» за 10 лет без пяти дней. Нескольких дней вполне достаточно, чтобы нарисовать простейшие предварительные распределения, иллюстрирующие феноменологию блазаров.

Решить судьбу рыбы

В одиночных пикетах в поддержку Олега Сенцова можно встретить рыбовода из Дмитрова, канд. биол. наук Александра Рекубратского и его брата Николая. Александр стал автором петиции «Требуем обмена российских и украинских заключенных» на Change.org. Но ТрВ-Наука заинтересовался научной деятельностью Александра и ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства, где он работает. Беседовала Наталия Демина.

9 мифов о пальмовом масле

Мы привыкли слышать, что пальмовое масло — мировое зло, которое виновато во всех бедах России. Нам говорят, что оно вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания, что его ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, что нельзя давать детям смеси с содержанием пальмового масла, что им травят нашего брата, ведь оно дешевое… Что в звучащих предупреждениях правда, а что лишь выдумки и журналистские страшилки? Давайте разберемся и развенчаем девятку самых популярных мифов о пальмовом масле.

Больше двух —

редко, но бывает

Говоря о половом размножении, мы по умолчанию подразумеваем существование двух полов. Самцы и самки, тычинки и пестики, крупные женские половые клетки и мелкие мужские. Вопрос в том, почему полов именно два. Внешние различия половых клеток могли возникнуть как препятствие для слияния гамет одного типа — близкородственное скрещивание вредно для популяции…

«Мама — первое слово…»

Задумывались ли вы над тем, как мы называем своих родных? На первый взгляд вам может показаться, что ответ на этот вопрос тривиален. А на второй — уже хочется изучить этот вопрос поподробнее. Именно этим занялась Ольга Тужик, ученица школы № 179 г. Москвы, участница прошедшей Летней школы по лингвистике — 2018, представившая в Вороново свой проект.

Пани авторка, или О нечаянном эксперименте с русскими суффиксами

«Авторка пишет о проблеме», «лекторка расскажет о механизмах восприятия», «У комментаторки всё смешалось в одну кучу…» Если вы завсегдатай соцсетей или, например, The Village, вряд ли подобное вас миновало. И именно авторка в глазах широкой публики олицетворяет так называемые «феминитивы». Для одних — дурацкое нововведение и порча языка, для других — тоже нововведение, но, наоборот, долгожданное…

Десять лет гамма-телескопу «Ферми». Часть I

11 июня 2008 года был запущен космический гамма-телескоп «Ферми». Для меня лично юбилей «Ферми» наступает 4 августа — именно 4 августа 2008 года в 15:43 прилетел первый гамма-квант, который фигурирует в общедоступной базе данных. Под гамма-квантами, вообще говоря, понимаются фотоны с энергией выше сотни кэВ — области, характерной для ядерных реакций и выше. В этой заметке речь пойдет о фотонах энергии выше 100 МэВ.

Ворон к ворону летит

В отношении животных к своим мертвецам людей особенно будоражит именно сексуальный аспект. Однако, зафиксировав случаи некрофилии, ученые не могут объяснить их причины и даже не знают, зачем вообще животные прикасаются к трупам. Исследовать эту проблему удобно на врановых птицах. Они довольно бурно реагируют на мертвых особей того же вида…

Первый крик нейтринной астрономии

На днях было объявлено, что детектор Ice Cube зарегистрировал одно нейтрино очень высокой энергии (минимум 180 ТэВ) с направления, совпадающего с точностью полградуса с одним из блазаров (TXS 0506, здесь и далее используем сокращенное название). Есть также дополнительные соображения, подтверждающие, что данный блазар — источник нейтрино.